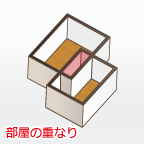

【現象】

部屋が重複しています。

【問題点】

部屋が重複していると、仕上げが正常に配置できない場合があります。

【対策例】

[ツール]-「部屋重複チェック」で修正してください。

汎用コマンドで修正してください。 修正後は、柱、壁の配置状況も確認してください。

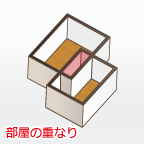

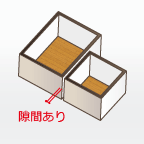

【現象】

部屋同士に10㎜以下の隙間があります。

10㎜以上の隙間があるときは、エラーチェックの対象外になります。

【問題点】

部屋同士に隙間があると、隙間部分を外部と判断してしまうため、屋根自動配置で屋根が配置できない、立面図などでは外部と判断している隙間部分も考慮してデータを作成するので処理時間がかかってしまうなどの問題が発生します。

【対策例】

[ツール]-「部屋隙間チェック」で隙間部分を確認し、[部屋]-「部屋間取変更」や部屋の再配置などで部屋同士の隙間を無くしてください。 修正後は、柱、壁の配置状況も確認してください。

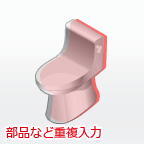

【現象】

柱、壁、仕上、部品、建具、スイッチ、コンセントが重複して います。

【問題点】

重複していると仕上げが正常に発生できない、2重にカウントしてしまうなどの不都合が発生します。

【対策例】

[ツール]-「部材重複チェック」で重複部材を処理してください。 汎用コマンドの削除や移動で重複しないようにしてください。

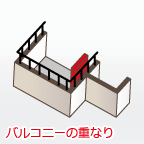

【現象】

バルコニーが重複しています。

【問題点】

2重にカウントしてしまいます。

【対策例】

汎用の領域変形で修正してください。 移動コマンドで修正してください。

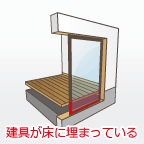

【現象】

建具の上端が屋根、庇、天井に埋まっています。

建具の下端が床に埋まっています。

建具の下端と下階の屋根との空きが少ないです。

建具の下端と下階の屋根とのオフセット値は [平面図専用初期設定]-「建具」-「高さチェック」 で設定します。

【問題点】

建具が屋根、庇、天井、床に埋まっています、問題が無いか確認してください。

また、建具下端と下階の屋根からの空き寸法が少ないため雨漏りの危険性があります。

【対策例】

[属性]-「建具高さチェック」で修正してください。

建具を属性変更して取付高、H寸法を修正してください。

庇、屋根の高さが正常か確認してください。

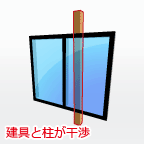

【現象】

建具が柱にかかっていたり、建具の途中に柱があります。

【問題点】

構造的に問題がありそうです。

【対策例】

建具を移動してください。

建具の属性変更や寸法エディットでW寸法を変更してください。

柱の位置を変更してください。

【現象】

ドア、開き窓の吊り元側に柱がありません。

【問題点】

長期的に考えるとドア、開き窓の吊り元側には柱があったほうが良いでしょう。

【対策例】

ドア、開き窓の吊元を変更してください。

建具を柱まで移動してください。

柱位置の変更も検討してください。

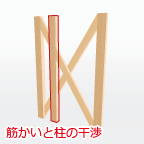

【現象】

筋かいが柱をまたいで配置されています。

【問題点】

有効な耐力壁になっていません。

【対策例】

筋かいを伸縮してください。

筋かいを再配置してください。

柱を削除、または移動してください。

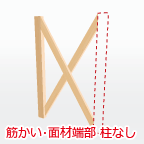

【現象】

筋かい、面材の端部に柱がありません。

【問題点】

有効な耐力壁になっていません。

【対策例】

筋かい、面材を伸縮してください。

筋かい、面材を再配置してください。

柱を配置、または移動してください。

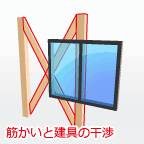

【現象】

耐力壁(筋かいまたは面材)が建具にかかっています。

【問題点】

有効な耐力壁になっていない可能性があります。

【対策例】

有効な耐力壁になっているか確認してください。

耐力壁(筋かいまたは面材)を移動してください。

建具を削除、または移動してください。

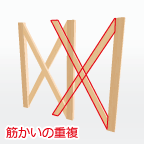

【現象】

筋かい、面材が重複して配置されています。

【問題点】

2重にカウントしてしまいます。

軸組計算、耐力壁計算で正常な計算ができない可能性があります。

【対策例】

片方の筋かい、面材を削除してください。

片方の筋かい、面材を移動してください。

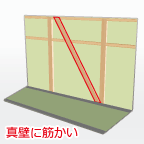

【現象】

筋かいが両真壁に配置されています。

またはダブルの筋かいが真壁に配置されています。

【問題点】

筋かいの配置に必要な壁厚が確保できない可能性があります。

【対策例】

片筋かいに変更する、または筋かいを面材に変更するなど耐力壁の種別を変更してください。

筋かいの位置を移動してください。

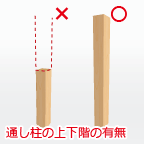

【現象】

通し柱が上下の階と同一位置にありません。

【問題点】

入力ミスの可能性があります。

【対策例】

[ツール]-「通し柱複写」で通し柱を複写してください。

上下階の通し柱と同じ位置に通し柱を配置してください。

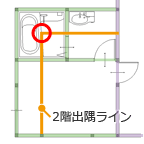

【現象】

床有りの部屋ですが、下階に階段があります。

【問題点】

階段の昇降時に頭がつかえてしまう可能性があります。

【対策例】

部屋を属性変更し、床仕上を無しにしてください。

既に床仕上げが配置されている場合は配置されている床仕上も削除してください。

部屋を移動する、下階で階段の位置を変更するなど間取りの変更をお勧めします。

部屋の床高を上げるなどして、階段の昇降時に頭がつかえないか確認してください。

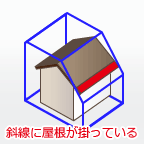

【現象】

斜線にかかる屋根があります。

【問題点】

斜線制限がクリアされていないので建築できない可能性があります。

【対策例】

物件初期設定の用途地域を確認し、配置図で敷地の斜線タイプ、勾配を確認してください。

屋根伏図で屋根勾配、軒の出、ケラバの出を調整してください。

斜線制限を天空率で検討してください。

建物自体の位置の変更や間取りの変更を検討してください。

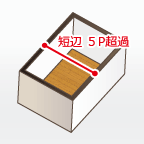

【現象】

部屋の短辺が5Pを超えています。

(Pは物件初期設定-初期グリッド・用紙 -グリッド設定:間隔Xの値)

【問題点】

部屋の短辺長さが5Pを超えると、上階の床梁または小屋梁のスパンが5Pを超えることになります。

スパンが5Pを超える梁せいの決定はスパン表ではなく、構造計算によることになります。

また5Pを超える材木はコスト的にも割高になります。

【対策例】

部屋の短辺を5P以下にしてください。

部屋内に独立柱を配置し、梁のスパンが5P以下になるようにしてください。

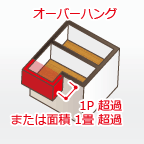

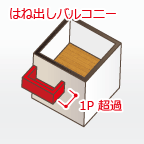

【現象】

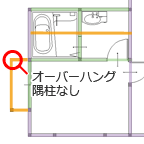

オーバーハングの出幅が1Pを超えています。

または出幅と幅が1P×2P(面積が1畳)を超えています。

(Pは物件初期設定-初期グリッド・用紙 -グリッド設定:間隔Xの値)

【問題点】

外壁は荷重が大きいため、はね出しが1Pを超えるとたわみが大きくなります。

このため梁せいが大きな梁が必要になります。

オーバーハングの場合はバルコニーと比較しても負担過重が大きいため、木造としては原則避けるべきでしょう。

【対策例】

下階ではね出しの先端に柱を配置してください。

【現象】

バルコニーの出幅が1Pを超えています。

(Pは物件初期設定-初期グリッド・用紙 -グリッド設定:間隔Xの値)

【問題点】

はね出しが1Pを超えるとたわみが大きくなります。 このため梁せいが大きな梁が必要になります。

【対策例】

下階ではね出しバルコニーの先端に柱を配置してください。

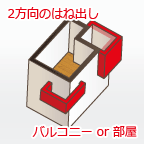

【現象】

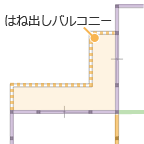

部屋、はね出しバルコニーが二方向からはね出しています。

【問題点】

架構が複雑になるため、力の伝達の複雑になりたわみが累積して複合的な変位が大きくなる危険性があります。

また複雑な架構になるため架構設計に時間がかかる可能性があります。

【対策例】

下階で先端に柱を配置してください。

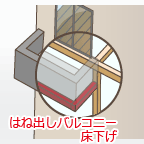

【現象】

はね出しバルコニーの床高が室内床高より下がっている可能性があります。

【問題点】

バルコニーの床高が室内床高より下がっていると梁の納まりが悪くなります。

下がった梁は受け梁から横に差すだけの仕口になるため、引き抜きに対しては羽子板ボルトのみで支えられている。

柱が無いところは枕梁などが必要になります。

【対策例】

バルコニーの床高を上げて梁を室内と同じレベルにしてください。

下階で先端に柱を配置してください。

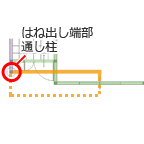

【現象】

オーバーハング、はね出しバルコニーのはね出し端部が通し柱になっています。

【問題点】

添梁や枕梁などが必要になり、架構が複雑になるため、力の伝達が複雑になります。

【対策例】

はね出し端部は管柱にしてください。

【現象】

上階のオーバーハング、はね出しバルコニーのはね出し端部に柱がありません。

【問題点】

柱の無いところからはね出すと枕梁が必要になり、力の伝達が複雑になります。

梁せいが大きくなると開口部の高さが制限されることもあります。

【対策例】

はね出し端部に管柱を配置してください。

【現象】

入隅にはね出している(L型など)オーバーハング、はね出し バルコニーがあります。

【問題点】

二方向はね出しになるため、架構が複雑になり、たわみが累積して変位が大きくなる可能性があります。

【対策例】

下階でどちらかの端部に袖壁を付けて柱を配置してください。

梁を2点で支えるようにしてください。

【現象】

二方向セットバックの交点の下に柱がありません。

【問題点】

出隅は荷重が大きくかかるため柱で受けたほうが良いでしょう。

2次梁、3次梁になるとたわみ変位が大きくなります。

【対策例】

交点の下に柱を配置してください。

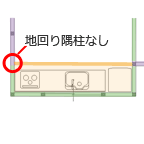

【現象】

母屋下がりがある場合の地回り(屋根が軒高の部分)の隅柱の下に柱がありません。

【問題点】

隅柱は荷重が大きいため柱で受けたほうが良いでしょう。

2次梁、3次梁になるとたわみ変位が大きくなります。

【対策例】

隅柱の下に柱を配置してください。

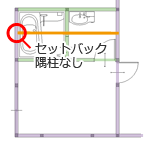

【現象】

セットバックの隅柱の下に柱がありません。

【問題点】

隅柱は荷重が大きいため柱で受けたほうが良いでしょう。

2次梁、3次梁になるとたわみ変位が大きくなります。

【対策例】

隅柱の下に柱を配置してください。

【現象】

オーバーハングの隅柱の下に柱がありません。

【問題点】

隅柱は荷重が大きいため柱で受けたほうが良いでしょう。

2次梁、3次梁になるとたわみ変位が大きくなります。

【対策例】

隅柱の下に柱を配置してください。

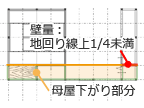

【現象】

母屋下がりがある部分の地回り線上(屋根が軒高の部分)に壁が地回り線の長さの1/4以上ありません。

【問題点】

品確法では、耐力壁線とは存在壁量がその床の長さの6割以上かつ400cm以上存在する通りと最外周壁線と定義されています。

1/4の壁があれば倍率を調整し、この定義を満たし耐力壁線にできる可能性が高い。

【対策例】

壁を追加してください。

近くに耐力壁線を設けてください。

【現象】

二方向に母屋下がりしている地回り線(屋根が軒高の部分)の交点に柱がありません。

【問題点】

構造ブロックが形成できません。

【対策例】

交点に柱を配置してください。 全ての梁を下げて構造ブロックを形成してください。

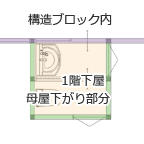

【現象】

1階に母屋下がりがあります。

【問題点】

水平構面が途切れてしまうため構造的に弱くなる可能性があります。

【対策例】

1階の母屋下がりはお勧めしません。

【現象】

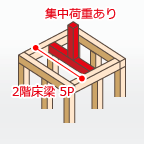

5P以上の上階床梁に上階柱が配置されています。

(Pは物件初期設定-初期グリッド・用紙 -グリッド設定:間隔Xの値)

【問題点】

スパンが5Pでかつ集中荷重がある床梁は、たわみが大きくなります。たわみ量は集中荷重によるので、スパン表では鉛直荷重に対する安全性が確保できません。

この場合の梁せいの決定はスパン表ではなく、構造計算によることになります。

【対策例】

上階柱の下に柱を配置してください。

下階平面を配慮して上階柱の位置を変更してください。

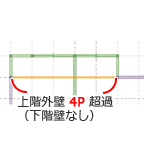

【現象】

上階に4Pを超える外壁があります。

下階壁と交差しても壁が無いものとしてカウントします。

(Pは物件初期設定-初期グリッド・用紙 -グリッド設定:間隔Xの値)

【問題点】

4Pを超えると梁のたわみが大きくなり既製の梁では設計できない場合もあります。

上階のこの壁に耐力壁があると、梁上耐力壁となり、上階床水平構面を介して1階の耐力壁線に力を伝達しなければならないため、場合によっては水平構面の剛性を上げる必要があります。

【対策例】

下階で壁を配置してください。

上階のこの外壁には耐力壁を設けないでください。

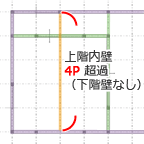

【現象】

上階に4Pを超える内壁があります。

下階壁と交差しても壁が無いものとしてカウントします。

(Pは物件初期設定-初期グリッド・用紙 -グリッド設定:間隔Xの値)

【問題点】

4Pを超えると梁のたわみが大きくなり既製の梁では設計できない場合もあります。

上階のこの壁に耐力壁があると、梁上耐力壁となり、上階床水平構面を介して1階の耐力壁線に力を伝達しなければならないため、場合によっては水平構面の剛性を上げる必要があります。

【対策例】

下階で壁を配置してください。

上階のこの内壁には耐力壁を設けないでください。

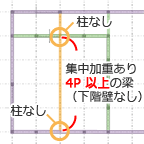

【現象】

上階の4P以上壁で柱も存在する壁の端部に下階柱がありません。

(Pは物件初期設定-初期グリッド・用紙 -グリッド設定:間隔Xの値)

【問題点】

集中荷重を受ける梁の端部に柱がないと、2次梁、3次梁となり、たわみ変位が大きくなります。

【対策例】

端部に柱を配置してください。

上階柱の下部にも柱を配置してください。

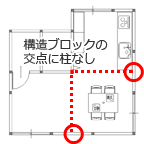

【現象】

雁行・L字の部屋の交点に柱がありません。

【問題点】

交点に柱が無いので構造ブロックのブロック形成ができません。

【対策例】

開口部の配置などに注意し、交点には柱を配置してください。

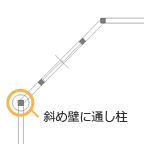

【現象】

通し柱に斜め壁がとりついています。

【問題点】

仕口、ボルト穴の機械加工ができません。

現場加工による品質のばらつきが発生する可能性があります。

【対策例】

斜め壁に取り付く柱は管柱にしてください。

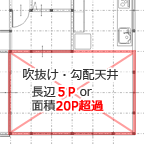

【現象】

長辺が5Pを超える、または面積20P2を超える 吹き抜け・勾配天井があります。

(Pは物件初期設定-初期グリッド・用紙 -グリッド設定:間隔Xの値)

【問題点】

吹き抜けは水平構面が弱くなります。

登り梁となるときは、直交の水平材がないと外壁がはらんでしまいます。

梁の既製は5mまでが基本なので、5Pを超えると継ぎ手が必要になり、直交方向の力に弱くなってしまいます。

【対策例】

火打梁を設けてください。

勾配天井の場合、登り梁に厚床合板を張るなど、屋根面の剛性を上げてください。

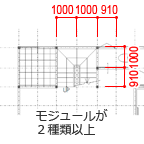

【現象】

2種類以上のグリッドが使用されています。

【問題点】

床合板を受ける梁や母屋は基本的に等間隔で配置するため、間崩れにより架構が複雑になります。また、細かい梁が多くなりがちです。

【対策例】

グリッドは1つで基本モジュールの分割(1/2、1/3、1/4、1/6)で間崩れが検討できると良いでしょう。

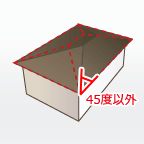

【現象】

隅木と桁の角度が45度以外の振れ隅木になっています。

【問題点】

構造的な観点ではなく、生産性の面から避けるべきでしょう。

隅木、棟木などの仕口、振れ隅木と垂木の取り合いに特殊加工が必要になります。

更に構造材以外の屋根材も特殊役物が必要になります。

このように生産面での影響が大きくなります。

【対策例】

振れ隅木はお勧めしません。

「構造チェック」に関しては、「木造住宅架構診断」©木造住宅デザイン研究会ユア・ホームを参考にしております。ただし、構造の性能を保証するものではありません。「構造チェック」を有効にご利用頂くために、木造住宅デザイン研究会ユア・ホームのホームページをご覧ください。

http://www.yourhome-labo.jp/index.html