道路境界線

道路境界線

道路境界線を入力して、日影・斜線・天空率の計算条件となる道路幅員や道路中心高さ、公園・河川などの情報をセットします。

道路境界線を入力するM810530_dks_sec01

「道路境界線」をクリックします。

「道路境界線」をクリックします。- 入力モードが

「敷地境界線指定入力」であることを確認します。

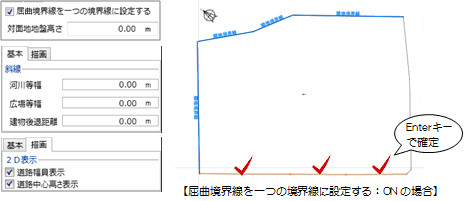

「敷地境界線指定入力」であることを確認します。 - 天空率にて、屈曲した複数の道路をひとつの境界線としてまとめる場合は、「屈曲境界線を一つの境界線に設定する」をONにします。

(まとめた場合の道路幅員のとり方については、「道路幅員のとり方」を参照) - 対面地地盤高さや河川・広場等の幅、建物後退距離などを設定します。

- 道路境界線に設定する地盤・敷地境界の辺をクリックします。

- 「道路境界線属性」ダイアログが表示されます。

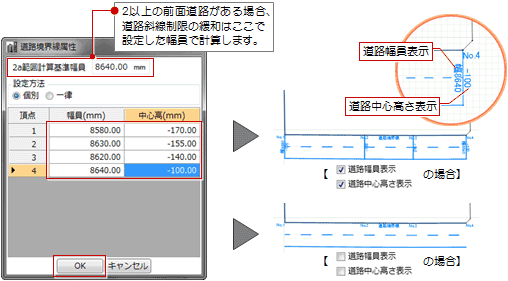

2以上の前面道路がある場合は、「2a範囲計算基準幅員」を設定します。 - 各頂点の幅員と中心高を設定して、「OK」をクリックします。

| 項目 | 内容 |

| 河川等幅 | 隣地斜線・北側斜線(各適合建物)の計算時にはこの設定値の1/2が緩和距離として、道路斜線(適合建物)の計算時にはこの設定値が緩和距離として計算されます。また、日影計測線は、この値から緩和条件が自動計算されます。 |

| 広場等幅 | 隣地斜線(適合建物)の計算時にはこの設定値の1/2が緩和距離として、道路斜線(適合建物)の計算時にはこの設定値が緩和距離として計算されます。 ※ 北側斜線(適合建物)および 日影計測線は対象外なので、この値を参照しません。 |

| 建物後退距離 | 隣地斜線・道路斜線(各適合建物)の計算時に、この設定値が緩和距離として計算されます。 |

| 対面地地盤高さ | 道路の反対側の土地の地盤(平均地表面)の高さを設定します。地盤面からの高低差の値ではなく、「階設定」のレベル基準による地面の高さを入力してください。 北側道路の北側斜線(各適合建物)の計算時に、この設定値と、地盤面の高さの差に基づいて緩和高さが計算されます。 |

| 2a範囲計算基準幅員 | 2以上の道路がある場合、この値によって、2aかつ35m以内の範囲が計算されます。また、他の道路境界線の同値とを比較して、どちらが広いか狭いかを判定しています。 ※ 道路境界線は複数の道路幅員を設定できるため、2a範囲を計算する道路幅員を自動で判断できません。通常は、道路端点から2m横の位置で計測した幅員となりますが、自動では計算されません。 |

| 各頂点の 幅員と中心高 |

道路各点の幅員と中心高を設定します。 中心高には、地盤面からの高低差の値ではなく、「階設定」のレベル基準による道路の高さを入力してください。 |

メモ

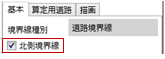

- 道路境界線の入力時に、方位を参照して北側境界線にあたる辺には「北側」と表示され、入力された道路境界線のプロパティ「基本」タブの「北側境界線」がONになります。

北側斜線(適合建物)および 高度斜線の計算時に、この「北側境界線」がONになっている境界線を対象とします。計算対象からはずす場合はOFFに変更します。

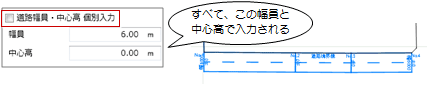

- 「道路幅員・中心高 個別入力」がOFFの場合は、手順6と7の「道路境界線属性」ダイアログが表示されません。

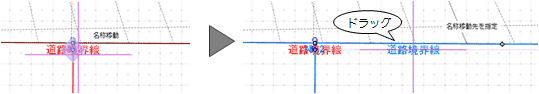

- 道路境界線の名称を移動したい場合は、境界線を選択したときに表示される「名称移動」のハンドルをドラッグします。

道路境界線をまとめて入力するにはM810530_dks_sec02

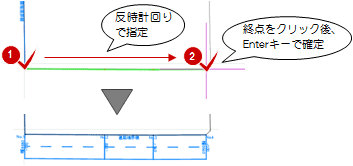

入力モードの 「ポイント入力」を使用すると、指定した始点と終点の間にある地盤・敷地境界の辺をまとめて辺単位で道路境界線に設定することができます。

「ポイント入力」を使用すると、指定した始点と終点の間にある地盤・敷地境界の辺をまとめて辺単位で道路境界線に設定することができます。

道路幅員のとり方M810530_dks_sec03

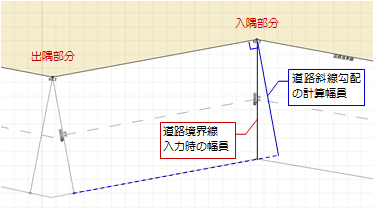

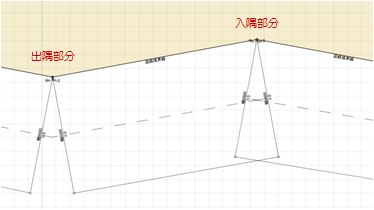

屈曲境界線をひとつにまとめた場合と個別境界線の場合では、道路幅員のとり方が次のように異なります。

| タイプ | 道路幅員のとり方 |

| 屈曲境界線をひとつにまとめた場合 | ● 出隅部分

道路境界線に垂直方向に幅員をとります。 ● 入隅部分 道路境界線の入隅点と、対面境界線の入隅点を結んだ距離を幅員とします(道路が勾配を持っている場合に、左右の道路斜線で段差が生じることを防ぐため)。 ただし、道路斜線勾配の計算幅員は、境界線に垂直な線と、対面境界線の延長上の交点からなる幅員を採用します。  |

| 個別境界線の場合 | 出隅部分・入隅部分ともに、道路境界線に垂直方向に幅員をとります。 |