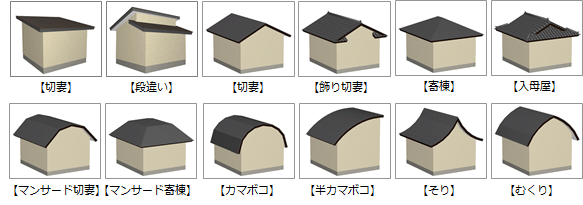

片流れ/切妻/寄棟/入母屋/マンサード/かまぼこ/そり・むくり/ユニット再作成

片流れ、切妻、寄棟、入母屋、マンサード、かまぼこ、そり・むくり屋根の決まった形状を手入力するには、 「屋根形」メニューの「片流れ」「切妻」「寄棟」「入母屋」「マンサード」「かまぼこ」「そり・むくり」を使用します。

「屋根形」メニューの「片流れ」「切妻」「寄棟」「入母屋」「マンサード」「かまぼこ」「そり・むくり」を使用します。

指定した屋根形状を入力するA230500_kka_sec01

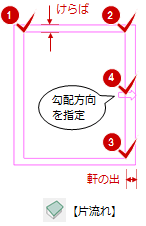

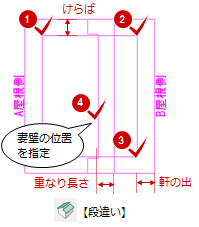

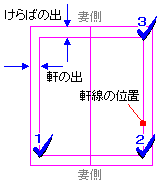

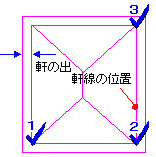

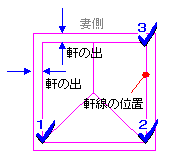

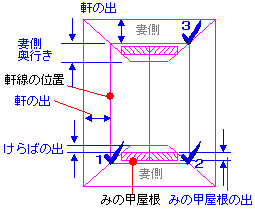

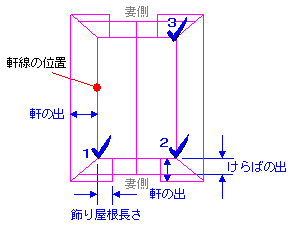

| 片流れ | 軒線となる矩形領域(3点)と勾配を指定して片流れ屋根、または壁の位置を指定して段違い屋根を入力します。  |

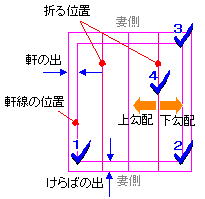

| 切妻 | 軒線となる矩形領域(3点)を指定して、切妻屋根を入力します。 |

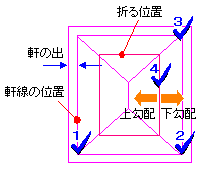

| 寄棟 | 軒線となる矩形領域(3点)を指定して、寄棟屋根を入力します。  |

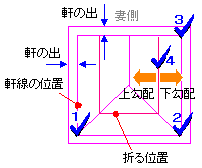

| 入母屋 | 軒線となる矩形領域(3点)を指定して入母屋屋根を入力します。  |

| マンサード | 軒線となる矩形領域(3点)を指定してマンサード切妻、マンサード寄棟屋根を入力します。 |

|

|

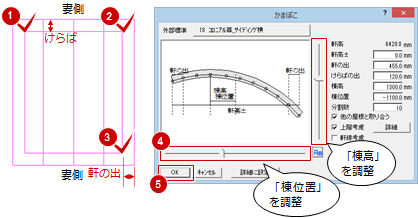

| かまぼこ | 軒線となる矩形領域(3点)を指定してかまぼこ、半かまぼこ屋根を入力します。 |

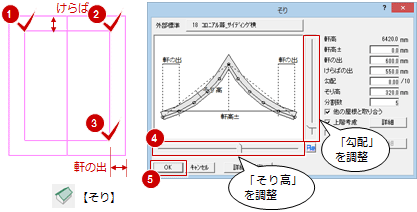

| そり・むくり | 軒線となる矩形領域(3点)、そり高などを設定してそり屋根を入力します。 |

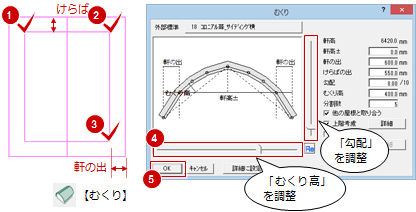

軒線となる矩形領域(3点)、むくり高などを設定してむくり屋根を入力します。 |

メモ

- 「上階考慮」の機能については、「下屋を作成するには」を参照してください。

- 「軒線考慮」の機能については、「軒高が異なる屋根を2つ作成するには」を参照してください。

下屋を作成する場合は、軒線、上階区画(上階に建物領域がある場合)を入力しておく必要があります。  「屋根形」の場合、屋根の入力と同時にユニット軒線が入力されます。ユニット軒線は、「軒線」のように属性変更で軒高を変更できません。また、

「屋根形」の場合、屋根の入力と同時にユニット軒線が入力されます。ユニット軒線は、「軒線」のように属性変更で軒高を変更できません。また、 「屋根自動配置」でユニット軒線を指定できません。

「屋根自動配置」でユニット軒線を指定できません。

他の屋根と取り合うにはA230500_kka_sec02

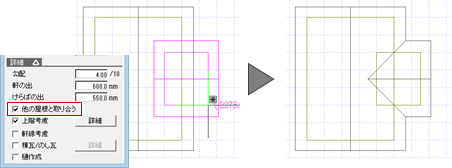

次図のように、すでに入力されている屋根と取り合いを行う場合は、「他の屋根と取り合う」をONにして、既存の屋根と取り合いを行う位置に屋根を入力します。

メモ

- 片流れ屋根の場合、「隅」「谷」の設定が表示されます。腰折り屋根など山なりで取り付けるには「隅」、谷なりで取り付けるには「谷」をONにします。

ユニット屋根を再作成するA230500_kka_sec03

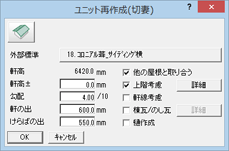

すでに入力されているユニット屋根の仕上、軒高、勾配などを変更します。

また、「他の屋根と取り合う」がOFFで入力されたユニット屋根同士の取り合いを行うことも可能です。

「屋根形」メニューから「ユニット再作成」を選びます。

「屋根形」メニューから「ユニット再作成」を選びます。- 「ユニット再作成」ダイアログで軒高、勾配、軒の出などを変更します。

- ユニット屋根同士が取り合っている場合は、「他の屋根と取り合う」をONにします。

- 「OK」をクリックします。

メモ

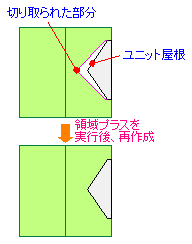

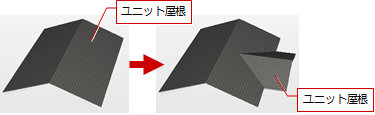

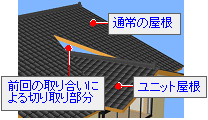

- ユニット屋根の勾配などを変更して再作成を行うと、前回の取り合いで切り取られた通常の屋根(

「屋根」メニューの「屋根」で入力)の状態は復元しません。次図は、勾配 5.0

で取り合いを行ったユニット屋根(切妻)を勾配 3.0

に変更して再作成したものです。通常屋根の前回の切り取り部分が復元されていないことを確認できます。

「屋根」メニューの「屋根」で入力)の状態は復元しません。次図は、勾配 5.0

で取り合いを行ったユニット屋根(切妻)を勾配 3.0

に変更して再作成したものです。通常屋根の前回の切り取り部分が復元されていないことを確認できます。

- 汎用コマンドの

「変形」メニューの「領域+・-」を使って、通常の屋根の切り取られた部分を埋めてください。その後に、ユニット屋根の再作成を行うと、正常に取り合いを行うことができます。

「変形」メニューの「領域+・-」を使って、通常の屋根の切り取られた部分を埋めてください。その後に、ユニット屋根の再作成を行うと、正常に取り合いを行うことができます。