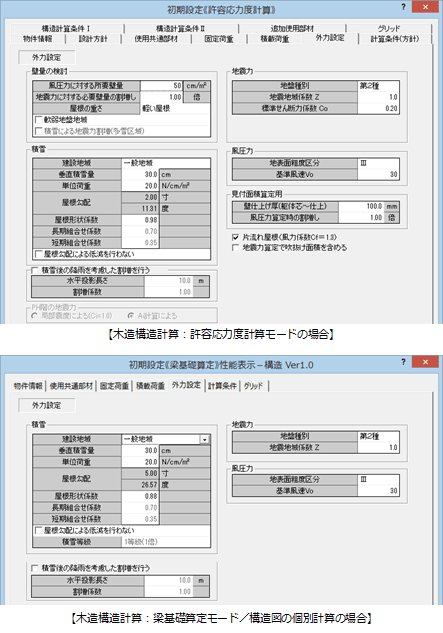

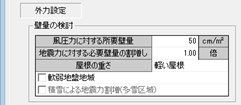

初期設定:外力設定

壁量計算、地震力の算出、風圧力の算出で使用する係数などを設定します。また、積雪について設定します。

壁量の検討について設定するにはA630230_sgi_sec01

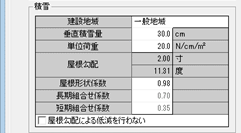

「壁量の検討」で令46条による壁量計算で使用します。

| 風圧力に対する所要壁量 | 風力に対する必要壁量を求めるための倍率を設定します。 (風力に対する必要壁量=見付面積×風圧力に対する所要壁量の倍率) 建築基準法施行令に規定されている倍率(50.0)であることを確認します。ただし、特定行政庁が認める強風指定区域の場合は、必要壁量を求めるための倍率(50~999)に変更してください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地震力に対する必要壁量の割増し | 令46条の壁量計算時に必要壁量を割り増すときは、倍率を設定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 屋根の重さ | 瓦などのときは「重い屋根」、サイディングなどときは「軽い屋根」を選びます。屋根の重さで床面積に乗じる係数が異なり、地震力による必要壁量が変わってきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 軟弱地盤地域 | 特定行政庁が指定する軟弱地盤地域に該当するとき、ONにして必要壁量を1.5倍で計算します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 積雪による地震力割増(多雪区域) | 「積雪」の「建設地域」が「多雪区域」のときに設定可能です。積雪を考慮し、検討時の地震力を割り増すとき、ONにします。 ONの場合、計算書の「2-2 必要壁量の算定」にある「(1)地震力に対する必要壁量」の「単位壁長(m/㎡)」の項目の見出しに「積雪考慮」が付きます。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

積雪について設定するにはA630230_sgi_sec02

「積雪」の設定は積雪荷重に影響し、「地震力の算定」(多雪区域のときのみ)「軸力」「垂木の設計」など各部材の設計(短期積雪時)などに使用します。

個別計算の場合は、梁の設計(長期積雪、短期積雪時)と基礎設計用荷重の建物重量の算出に使用します(長期積雪は多雪区域のときのみ)。

| 建設地域 | 「一般地域」か「多雪区域」かを選択します。 建設地域が「一般地域」か「多雪区域」であるかは特定行政庁に確認してください。 |

| 垂直積雪量 | 積雪の深さを入力します。 |

| 単位荷重 | 積雪の1㎡あたりの荷重を入力します。初期値は「一般地域」が「20」、「多雪区域」が「30」に設定されています。 |

| 屋根勾配 | 「初期設定:物件情報」の「屋根勾配」で設定した数値が表示されます。 |

| 屋根形状係数 | 屋根勾配より「√cos(1.5β) :β=屋根勾配(度)」を自動計算し、切り上げで丸められます。必要があれば修正します。 |

| 長期組合せ係数 短期組合せ係数 |

「多雪区域」のときに設定できます。「積雪荷重の算定」で使用します。 |

| 屋根勾配による低減を行わない | 雪止めを設けたり雪が落ちない仕上にする場合などはONにします。ONのとき、垂木と母屋の設計で屋根勾配による積雪荷重の低減を行いません(積雪の荷重計算で「屋根形状係数」を「1.0」として計算します)。 OFFのときは「屋根形状係数」の値を使って積雪荷重の低減を行います。 |

| 積雪等級 | 個別計算の初期設定で表示される項目です。 耐積雪等級を選択します。「初期設定:構造計算条件Ⅰ」の「耐積雪等級」と連動します。 |

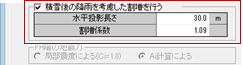

積雪後の降雨を考慮した荷重を設定するにはA630230_sgi_sec06

積雪後の降雨を見込み、割り増しする短期積雪荷重を設定します。

平成30年1月15日公布の「保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件(平成19年国土交通省告示第594号)」の改正によって追加された積雪後の降雨を考慮する荷重です。

| 積雪後の降雨を考慮した割増を行う | 積雪後の降雨を考慮した短期積雪荷重で構造計算を行います。 緩やかな勾配の屋根が対象になりますので、屋根勾配が15度を超える場合、この項目の設定はできません。また、「建設地域」が「多雪区域」の場合も設定できません。 この項目がONのときに、通常の短期積雪荷重に「割増係数」を乗じた短期積雪荷重で計算します。 |

|||||||||||||||||

| 水平投影長さ | 特定緩勾配屋根部分の最上端から最下端までの水平投影の長さを入力します。 棟から軒までの長さが10m以上の大スパンが対象のため、10m未満の入力はできません。 この長さから「屋根勾配と棟から軒までの長さに応じた値(dγ)」を求めて「割増係数」を算出します。 |

|||||||||||||||||

屋根勾配と棟から軒までの長さに応じた値(dγ)は、下表に掲げる数値をそれぞれ直線的に補間した dγ の最小値と最大値を求めて算出します。

|

||||||||||||||||||

| 割増係数 | 設定した各項目から算出した割増係数です。 算出した数値が1.0未満の場合は、常に1.0となります。 |

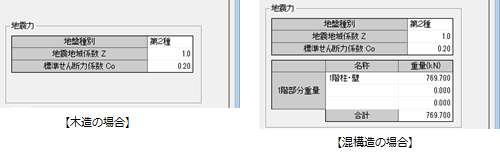

地震力について設定するにはA630230_sgi_sec03

「地震力」は、「地震力の算定」で使用します。

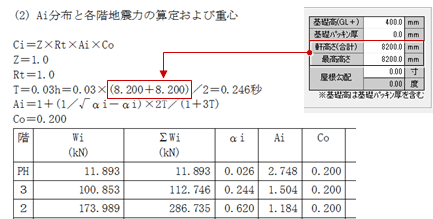

地震力Qi=Ci×ΣWi (Ci=Z×Rt×Ai×Co ΣWi:その階が支える重量)

| 地盤種別 | 「第1種」「第2種」「第3種」から選びます。 第1種は岩盤等、第3種は軟弱地盤、第2種はそれ以外です。 |

| 地震地域係数 Z | 建築基準法施行令88条(昭和55年建設省告示第1793号)で地域により定められた係数を選びます。直接入力も可能です。 |

| 標準せん断力係数 Co |

木造部分の標準せん断力係数を0.2以上の値で設定します(建築基準法施行令88条2項より0.2以上と定められています)。特定行政庁が定める区域(第3種地盤)のときは0.3以上の値で設定します。 なお、1階部分がS造かつルート1相当の計算の場合、自動的に1階部分はCo=0.3で計算されます。 |

| 1階部分重量 | 「初期設定:物件情報」の「規模」が「混構造」の場合は、「地震力の算定」で使用する1階部分の重量を設定します。 |

メモ

- 吹抜け部分も床面積に含めて地震力を算定するには、「地震力算定で吹抜け面積を含める」をONにします。OFFの場合、吹抜の面積は床面積に含めません。

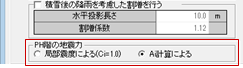

PH階の地震力について設定するにはA630230_sgi_sec04

「初期設定:物件情報」の「ペントハウス」がONの場合に、「PH階の地震力」でPH階の地震力の計算方法を選択します。

| 局部震度による(Ci=1.0) | 高さ分布(Ai)を使用せずに、層せん断力係数(Ci)=1.0として地震力を計算します。 |

| Ai計算による | 他階同様に、高さ分布(Ai)、層せん断力係数(Ci)を求めて地震力を計算します。 |

メモ

- 「風圧力に対する必要壁量」「風圧力の算定」では、「初期設定:物件情報」の「ペントハウス」の「階高」、

「外観」メニューの「見付X」「見付Y」で設定された見付面積から計算されます。

「外観」メニューの「見付X」「見付Y」で設定された見付面積から計算されます。 - 「Ai分布と各階地震力の算定および重心」の建物固有周期Tの算定には、見付面積設定で求められる高さではなく、「初期設定:物件情報」の「軒高さ(合計)」「最高高さ」が使用されます。

データを読み込んだときは、「軒高さ(合計)」「最高高さ」にはペントハウスの高さが加算されていません。建物固有周期Tの算定にペントハウスの高さを算入したい場合は、手動で「軒高さ(合計)」「最高高さ」に加算してから計算してください。

・ T=0.03×(軒高と最高高さの平均)

風圧力について設定するにはA630230_sgi_sec05

風圧力

「風圧力」の設定は、「風圧力の算定」で使用します。

個別計算では、耐風梁の検討を行う場合、この設定が影響します。

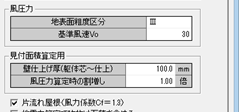

| 地表面粗度区分 | 建築基準法施行令87条(平成12年建設省告示第1454号)で定められた区分を「Ⅰ」~「Ⅳ」から選びます。 |

| 基準風速Vo | 平成12年建設省告示第1454号第2で地方の区分ごとに定められた基準風速を入力します。 |

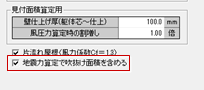

見付面積算定用

「見付面積算定用」では、風圧力を検討する際の見付面積について設定します。この見付面積には、 「外観」メニューの「見付X」「見付Y」で設定したものが使用されます。

「外観」メニューの「見付X」「見付Y」で設定したものが使用されます。

| 壁仕上げ厚(躯体芯~仕上) | 風圧力は見付面積に比例します。外壁の仕上厚を考慮した見付面積にしたい場合は「外壁仕上厚+下地厚+壁厚/2」の値を入力します。「0.0」と入力した場合は、壁芯までの見付面積になります。 実務では、壁厚、外壁仕上厚、下地厚をもとに設定してください。ここで設定してからデータを読み込むと、この仕上厚を考慮した見付面積が作成されます。 |

| 風圧力算定時の割増し | 風圧力の算定に使用する必要壁量と見付面積を割り増しします。計算書に割り増しした数値の列が追加されます。 壁芯を用いて計算する場合は仕上等を考慮して5%程度割り増しする必要があります。割り増ししない場合は「1.0」と入力します。 |

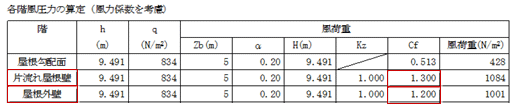

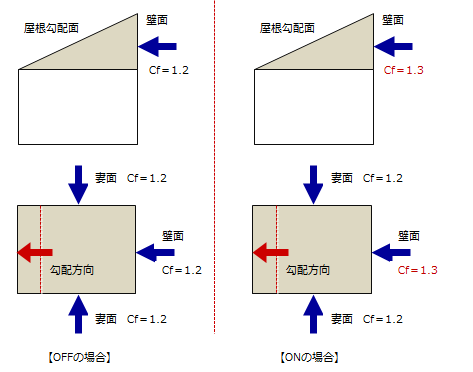

片流れ屋根(風力係数Cf=1.3)

片流れ屋根のときに、屋根勾配面の反対側の壁面が受ける風圧力を検討する場合はONにして、「外観」で屋根勾配面に対して屋根面を入力します。

このとき、屋根面の反対側にある壁面が受ける風力係数は Cf=1.3として計算されます。

構造計算すると、「風圧力の算定」で「片流れ屋根壁」(上図の「壁面」)の風荷重が追加されます。「妻面」は「屋根外壁」で計算されます。

Cfが異なると、風荷重(=速度圧q × 風力係数Cf)も異なります。