土台/大引/大引(範囲)/大引受

土台、大引、大引受を入力します。

断面寸法の初期値や積算情報には、木造構造材マスタの各部材の設定が連動します。

土台、大引、大引受を入力するA612480_ydd_sec01

「床」メニューから「土台・大引」の「土台」または「大引」「大引受」を選びます。

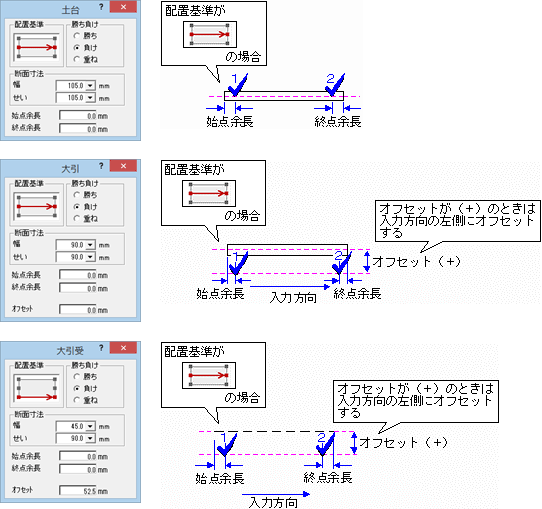

「床」メニューから「土台・大引」の「土台」または「大引」「大引受」を選びます。- ダイアログで各項目を設定します。

- 土台(または大引、大引受)の始点、終点をクリックします(入力方法:線分)。

| 勝ち負け | 勝ち | 既に入力されている部材が切断されます。 |

| 負け | 後から追加する部材を切断して入力します。 | |

| 重ね | お互いに交差する部材を切断しないようにして入力します。 | |

| 始点余長 終点余長 |

部材は芯基準で入力(部材芯の交点=入力点)しますが、部材が交差する部分の勝ち負けを余長として設定します。部材の芯より短い場合はマイナスの値、芯より超える場合はプラスの値を入力します。 入力時の余長は、始点・終点の伸び返りとして部材の属性に設定されます。 (詳しくは「芯からの伸び返りについて」を参照) |

|

| オフセット | 指定した入力位置よりずらして配置します。プラスの値を入力したときは入力方向の左側、マイナスの値を入力したときは右側にオフセットします。 | |

メモ

- 「勝ち負け」の設定により部材が切断された場合、幅、せい、伸び返りの値が自動変更されます。ただし、幅、せいは「専用初期設定:断面寸法」の「断面寸法を考慮する」がOFFのときは変更されません。

- 「勝ち負け」で「勝ち」または「負け」を選んでいても、組みのレベルが違う部材同士は切断されません。例えば、床組の部材と梁組の部材は重なっても切断されません。水平材と傾斜材同士も同様です。

- 大引受の「オフセット」は、1階に入力するときは土台の幅の半分、2階以上のときは梁の幅の半分が初期値です。土台と梁の幅は木造構造材マスタから連動します。

大引を範囲指定して入力するにはA612480_ydd_sec02

「床」メニューから「土台・大引」の「大引(範囲)」を選びます。

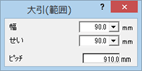

「床」メニューから「土台・大引」の「大引(範囲)」を選びます。- 大引の幅、せい、ピッチを設定します。

- 大引を配置する範囲を入力します(入力方法:多角円形)。

- 基準とする位置と方向をクリックします(入力方法:1点方向)。

メモ

- 「ピッチ」の初期値は、「専用初期設定:土台・大引条件」の「大引ピッチ」の設定が連動します。

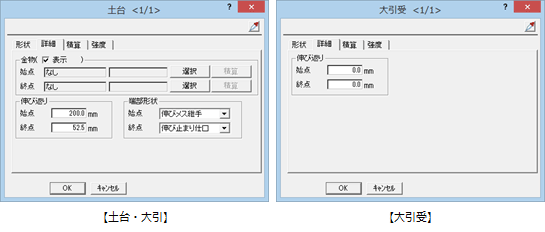

「土台」「大引」「大引受」ダイアログの機能A612480_ydd_sec03

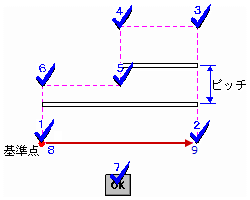

「形状」タブ

| 幅/せい | 部材の幅、せいを設定します。初期値は木造構造材マスタから連動します。 |

| 下端高 天端高 |

部材の高さを設定します。部材によって高さの設定項目が異なります。 |

「詳細」タブ

| 金物 | 表示 | 設定されている金物の図面記号を図面に表示するときはONにします。 |

| 始点 終点 |

各取付部分で設定されている金物の種別と名称が表示されます。 | |

| 選択 | 「金物選択」ダイアログを開いて、各取付部分の金物を変更します。 | |

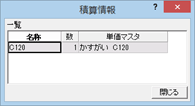

| 積算 | 「積算情報」ダイアログを開いて、積算集計する金物と付属金物の名称、本数、単価マスタを確認します。 |

|

| 伸び返り | 始点 終点 |

部材の始点側または終点側端部から交差する部材の芯までの距離を設定します。 (詳しくは「芯からの伸び返りについて」を参照) |

| 端部形状 | 始点 終点 |

CEDXMファイルによるプレカットCADとの連携に必要な情報として、端部形状を設定します。 (詳しくは、「端部形状について」を参照) |

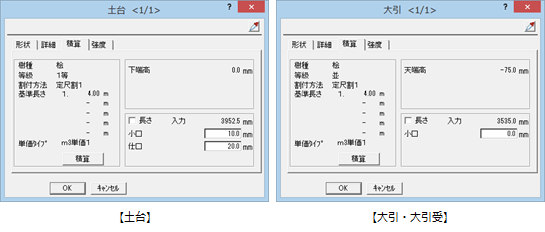

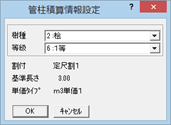

「積算」タブ

| 樹種 等級 割付方法 基準長さ 単価タイプ |

設定されている樹種、等級、割付方法、基準長さ、単価タイプが表示されます。これらは積算で使用します。 (各項目については、「木造構造材マスタ」を参照) 樹種、等級は「積算」をクリックして変更できます。 |

| 積算 | 「積算情報設定」ダイアログを開いて、樹種、等級を変更します。 |

| 下端高 天端高 |

部材の高さを表示します。部材によって高さの基準が異なります。「形状」タブで変更できます。 |

| 長さ | 積算で使用する部材の長さを設定します。 OFFのときは『部材長(伸び返り値考慮)+「小口」×2+「仕口」×2』の値が表示されます。変更するときはONにして「入力」に積算長さを設定します。 |

| 小口 | 「専用初期設定:仕口・小口」で設定した「小口余長」の値が連動します。ここで設定した長さ×2が、積算する部材長さに加算されます。 |

| 仕口 | 「専用初期設定:仕口・小口」で設定した「仕口余長」の値が連動します。ここで設定した長さ×2が、積算する部材長さに加算されます。 |

「強度」タブ

各項目については、「柱属性ダイアログの機能」を参照してください。

端部形状についてA612480_ydd_sec04

CEDXMファイルによるプレカットCADとの連携には、端部形状の設定が必要です。

端部形状は、 「伏図アシスタント」の「部材補正」を実行すると、次のように自動設定されます。なお、根太などの羽柄材には端部形状を設定できません。

「伏図アシスタント」の「部材補正」を実行すると、次のように自動設定されます。なお、根太などの羽柄材には端部形状を設定できません。

| 端部形状 | 概要 | 対象の部材 |

| 指定無し | 右記の部材は、自動で「指定無し」に設定されます。その他の部材で自動設定されなかった場合は、他の端部形状を選択してください。 | 火打土台 母屋 棟木 |

| 芯継ぎ | 長手方向に接合する部材同士を芯で取り合う場合に選択します。 ※自動では設定されません。 |

芯継ぎの横架材 |

| 返しオス仕口 | T字や+字に接合する部材の端部が芯より前までで、接合する相手の部材にかけます。 | 横負けの横架材の最端部 |

| 返しオス継手 | 端部が芯より前で長手方向に接合する相手の部材にかけます。 相手の部材は「伸びメス継手」を設定します。 |

横架材の継手 |

| 伸び止まり仕口 | 端部が芯より伸び、切断状にします。 | 横勝ちの横架材の最端部 |

| 伸びメス継手 | 端部が芯より伸び、長手方向に接合する相手の部材にかけます。 相手の部材は「返しオス継手」を設定します。 |

横架材の継手 |

| 伸びオス継手 | 端部が芯より伸び、長手方向に接合する相手の部材にかけます。 相手の部材は「返しメス継手」を設定します。 |

横架材の継手 |

| 返しメス継手 | 端部が芯より前までで長手方向に接合する相手の部材にかけます。 相手の部材は「伸びオス継手」を設定します。 |

横架材の継手 |

| 返し止まり仕口 | T字や+字に接合する部材の端部が芯より前までで切断状にします。 | 大引など |

| 金物 | 金物で接合する場合に選択します。 ※自動では設定されません。 |

金物で接合する部材 |

| 軒カット | 数値を指定して伸ばした端部に設定します。 | 横架材全般 |

| ※端部形状に「返し」が付くものは、伸び返りの数値がマイナスです。 ※端部形状に「伸び」が付くものは、伸び返りの数値がプラスです。 ※端部形状に「止まり」が付くものは、端部が切断状です。 ※端部形状に「継手」が付くものは、長手方向に接合する部材の端部です。 |

||