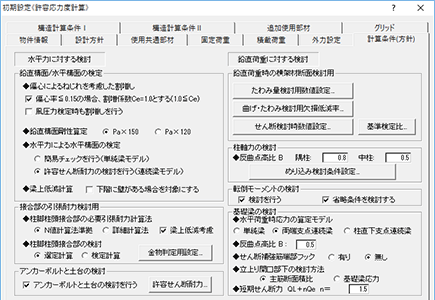

初期設定:計算条件(方針)

水平力、鉛直荷重、接合部などの計算条件を設定します。

鉛直構面・水平構面の検定について設定するにはA630235_skj_sec01

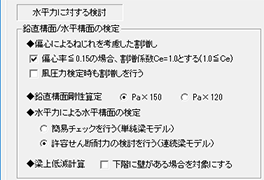

◆偏心によるねじれを考慮した割増し

「鉛直構面の負担水平力に対する検定」で使用する水平力の割り増しについて設定します。

使用する係数は、「偏心率とねじれ補正係数の算定」で算出した「ねじれ補正係数」より決定します。

| 偏心率≦0.15の場合、割増係数Ce=1.0とする(1.0≦Ce) | 偏心率が0.15以下の場合に、地震力による水平力を割り増ししないときはON、安全側となるように割り増すときはOFFにします。 この設定のON/OFFにより、割増係数(Ce)は次のようになります。 |

|

| ON | 偏心率≦0.15の場合、各通りのねじれ補正係数(α)の値をすべて Ce=1.0に補正します。 偏心率>0.15の場合、各通りのねじれ補正係数(α)の値=Ce になります。ただし、α<1.0の場合は Ce=1.0に補正します。 |

|

| OFF | 偏心率に関係なく、各通りのねじれ補正係数(α)の値=Ce になります。ただし、α<1.0の場合は Ce=1.0に補正します。 | |

| 風圧力検定時も割増しを行う | ねじれ補正係数(α)を考慮して風圧力に対する検定を行うときはON、風圧力による水平力を割り増ししないときはOFFにします。 OFFのとき、計算書には割増係数の数値が「-」(Cw=1.0)で表示されます。 |

|

◆鉛直構面剛性算定

鉛直構面のせん断剛性(K)を算定する際に使用する最大のせん断変形角度(単位:rad)を選択します。

| Pa×150 | 剛性の算定で使用するせん断変形角度を1/150radとします。大部分が筋かい耐力壁、面材張り耐力壁で構成される建物の場合にONにします。 K(kN/m)=Pa(kN)×150/横架材天端間高さ×剛性低減係数Ck |

| Pa×120 | 剛性の算定で使用するせん断変形角度を1/120radとします。大部分が木ずり壁、土壁、落とし込み板壁、面格子壁で構成される建物の場合にONにします。 K(kN/m)=Pa(kN)×120/横架材天端間高さ×剛性低減係数Ck |

◆水平力による水平構面の検定

地震および風圧時のせん断力に対する検討の方法を選択します。

計算書の「水平構面の地震力、風圧力に対する検定」に出力されます。

※「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」の「地震力・風圧力に対する水平構面の検定」

| 簡易チェックを行う (単純梁モデル) |

検討に使用する計算を簡略化します。水平構面を下階の有効耐力壁線ごとに区切り、それぞれを両端ピンの梁とみなして負担せん断力を算定します。 |

| 許容せん断耐力の検討を行う (連続梁モデル) |

水平構面全体を連続梁とみなして負担せん断力を算定します。 計算書の「水平構面の地震力、風圧力に対する検定」に「水平構面の地震時のせん断力に対する検定」と「水平構面の風圧力のせん断力に対する検定」が出力されます。 |

◆梁上低減計算

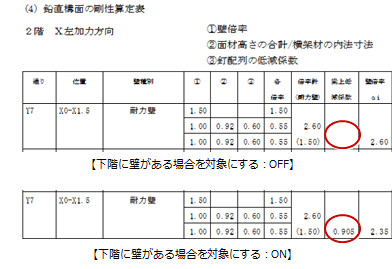

鉛直構面の剛性算定における梁上耐力壁の剛性低減に関する設定です。

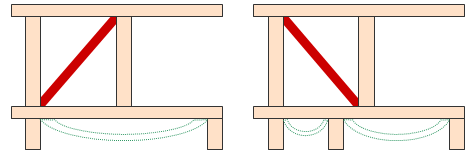

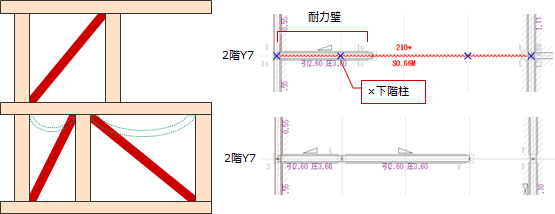

次のように、耐力要素の両側の柱のうち1 本が梁スパンの中間部にある場合、下階柱をまたいだ耐力壁がある場合、壁の許容耐力(許容せん断耐力)を低減します。壁倍率は「壁倍率×梁上低減係数」となり、その鉛直構面の許容耐力が小さくなります。

※ その他、オーバーハング部分に耐力要素がある場合にも梁上低減が発生します。

下階に壁がある場合

耐力壁端部の両方の下階に柱または壁がある場合は梁上耐力壁としていませんが、下階に壁がある場合も梁上耐力壁として剛性低減の対象とするときは、「下階に壁がある場合を対象にする」をONにします。なお、下階の壁が開口ありの準耐力壁の場合は、この設定にかかわらず剛性が低減されます。

接合部の引張耐力の検討について設定するにはA630235_skj_sec02

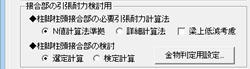

◆柱脚柱頭接合部の必要引張耐力計算法

「柱脚柱頭接合部の引張耐力の検定」で採用する計算方法を選択します。

| N値計算法準拠 | 「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」の「柱脚柱頭接合部の引抜力の計算(N値計算法に準拠した方法)」の計算方法を使用します。 |

| 詳細計算法 | 「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2002年版)」の「柱脚柱頭接合部の引張耐力の検定(詳細計算法による場合)」の計算方法を使用します。梁を剛体と見なしたモデルでの計算方法となります。 |

| 梁上低減考慮 | 「柱脚柱頭接合部の引張耐力の検定」において、梁上に載る耐力壁の剛性低減を考慮するときはONにします。この場合、引張耐力が小さくなります。 原則的には、この項目をOFFにして剛性低減を考慮せずに安全側で計算するようにしてください。 |

◆柱脚柱頭接合部の検討

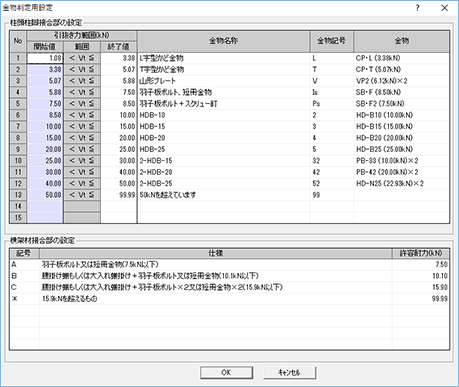

「柱脚柱頭接合部の引張耐力の検定」で採用する金物の設定方法を選択します。

| 選定計算 | 構造計算で必要引張耐力を求めて、「金物判定用設定」で設定している引き抜き力範囲を満たす金物を割り当てます。 |

| 検定計算 | 金物マスタから金物をセットします。セットした金物の許容耐力と必要引張耐力を次のように比較します。 「必要引張耐力/金物の許容耐力<1.0・・・OK」 NGのときは、必要引張耐力よりも大きな許容耐力の金物に変更する必要があります。 |

| 金物判定用設定 | 「金物判定用設定」ダイアログで「選定計算」を選択したときに、構造計算時に割り当てる柱頭柱脚の接合部に使用する金物と、横架材接合部の仕様を設定します。 |

「金物判定用設定」ダイアログ

| 柱頭柱脚接合部の設定 | 柱脚柱頭の接合部に使用する金物とその引抜き力範囲を設定します。柱脚柱頭接合部の検討で選定計算を使用するとき、算出した必要引張耐力から引抜き力範囲を満たす金物が割り当てられます。 ※「◆柱脚柱頭接合部の検討」で「選定計算」がONのときに有効です。 ※ 範囲設定値の最大値は「99.99」です。終了値に最大値を入力すると、それ以降の範囲は設定できません。 |

| 横架材接合部の設定 | 横架材接合部の引張耐力の検討で使用する横架材接合部の仕様と許容耐力を、許容耐力の小さい順に設定します。 例えば、一番上の行の許容耐力が「2.00」の場合、その仕様の許容耐力は0.00~2.00の範囲になり、次行の仕様の許容耐力は2.01から設定した数値までの範囲になります。算出した引張応力から許容耐力の範囲を満たす仕様が割り当てられます。 ※「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」の「横架材接合部の引抜力の計算」 ※「◆水平力による水平構面の検定」の選択によって検定結果が異なります。 |

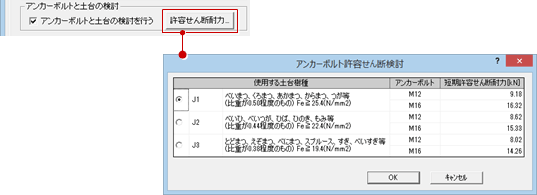

アンカーボルトと土台の検討について設定するにはA630235_skj_sec03

アンカーボルトと土台の検討を行う場合は「アンカーボルトと土台の検討を行う」をONにします。設計者の判断で省略する場合はOFFにします。

ONの場合、「許容せん断耐力」をクリックして、せん断の検討で使用する土台の樹種とアンカーボルトの短期許容せん断耐力を設定します。

| 使用する土台樹種 | アンカーボルトの許容せん断耐力は、取り付く土台の樹種によって異なります。使用する土台の機種を選択します。 |

| アンカーボルト 短期許容せん断耐力 |

アンカーボルトの径(M12/M16)別に短期許容せん断耐力を設定します。 アンカーボルトの許容せん断耐力(BQa)は、基礎の通りごとに次式で算出します。 BQa=(M12の許容せん断耐力×M12の本数)+(M16の許容せん断耐力×M16の本数) |

メモ

- ONの場合、次の検討を行います。

・ アンカーボルトの短期許容引張耐力の算定

・ アンカーボルトの引張耐力の検定

・ 土台の曲げ耐力の検定

・ アンカーボルトのせん断耐力の検定

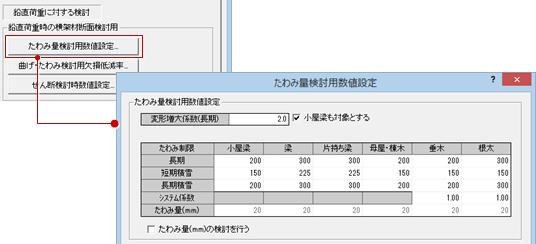

たわみ量検討用の数値を設定するにはA630235_skj_sec04

鉛直荷重による横架材のたわみ量を検討するときに使用する数値は、「たわみ量検討用数値設定」をクリックして設定します。

| 変形増大係数(長期) | 長期間の荷重により変形が増大することの調整係数を設定します。長期常時のたわみ量δに乗じます。 |

| 小屋梁も対象とする |

小屋梁のたわみを検討する場合に、小屋梁に変形増大係数を考慮するときは「小屋梁も対象とする」をONにします。小屋梁には考慮しないときはOFFにします。 ※ 小屋梁とは、  「小屋」メニューの「小屋梁」を指します。属性にある「部位」の「小屋梁」「屋根梁」は関係しません。 「小屋」メニューの「小屋梁」を指します。属性にある「部位」の「小屋梁」「屋根梁」は関係しません。 |

| たわみ制限 | 長期常時、短期積雪、長期積雪時の各部材ごとのたわみ制限比を設定します。たわみの許容量は部材の長さに対する割合で算出されます。 例えば、梁の長期常時の荷重に対して1/300㎜以下とする場合は、「300」と設定します。 |

| システム係数 | 根太・垂木のように、比較的小さな間隔で、かつ下地の面材が張られることによって面材にも応力分配が行われる部材に適用する許容応力度割り増し係数(Fsys)を設定します。 垂木、根太について、合板を張る場合は1.25、杉板などを張る場合は1.15、張らないときは1.00を入力します。 |

| たわみ量(mm) | たわみ量の絶対的制限値を設定し、これより超えないかの判定をするときは「たわみ量(mm)の検討を行う」をONにして、各部材ごとの許容たわみ量を設定します。 |

メモ

- 個別計算では、「母屋・棟木」「垂木」「根太」の設定は使用しません。

- 丸太梁は、「小屋梁」の設定を使用します。

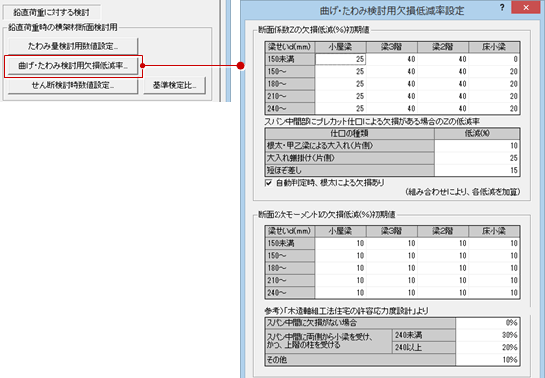

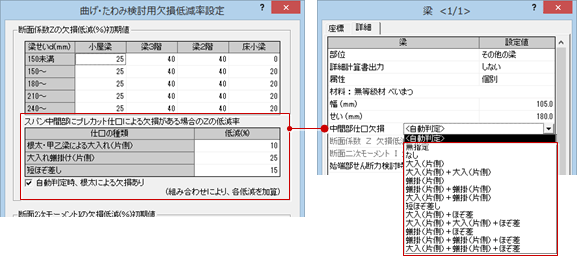

曲げ・たわみ検討用の欠損低減率を設定するにはA630235_skj_sec05

鉛直荷重による横架材の曲げとたわみを検討するときに使用する中間部仕口欠損の低減率の初期値は、「曲げ・たわみ検討用欠損低減率」をクリックして「曲げ・たわみ検討用欠損低減率設定」ダイアログで設定します。

ここで設定する欠損低減率は、梁、丸太梁、跳出梁、小屋梁で使用します。部材の属性変更で欠損低減率の変更も可能です。

断面係数Zの欠損低減(%)初期値

「断面係数Zの欠損低減(%)初期値」で、各部材の梁せいごとに欠損低減率の初期値を設定します。

各部材の「中間部仕口欠損」が「無指定」以外に設定されている場合は、「スパン中間部にプレカット仕口による欠損がある場合のZの低減率」により加算した低減率が優先されます。

| 仕口の種類 | 根太・甲乙梁による大入れ(片側) | 大入れ蟻掛け(片側) | 短ほぞ差し |

| 中間部仕口欠損 | 大入(片側) | 蟻掛(片側) | ほぞ差 |

| 形状 |

片側から根太・甲乙梁を受ける |

片側から梁を受ける |

上部に柱を受ける |

| 欠損低減率 | 10% | 25% | 15% |

各部材の中間部にある仕口欠損の組み合わせにより低減率が加算されます。

例えば、「蟻掛(片側)+ 蟻掛(片側)+ ほぞ差」の場合、25+25+15=65%となり、その部材の「断面係数 Z 欠損低減(%)」には「65」がセットされます。

自動判定時、根太による欠損あり

「自動」で「自動条件」ダイアログの「梁属性 中間部仕口欠損は<自動判定>とする」をONにしてデータを自動配置した場合、梁の中間部仕口欠損において根太による欠損を考慮するときは、「自動判定時、根太による欠損あり」をONにします。

「自動」で「自動条件」ダイアログの「梁属性 中間部仕口欠損は<自動判定>とする」をONにしてデータを自動配置した場合、梁の中間部仕口欠損において根太による欠損を考慮するときは、「自動判定時、根太による欠損あり」をONにします。

ONのとき、根太を受けていると(荷重方向が梁に直行する根太荷重領域の有無で判断)、「大入れ」が考慮されます。

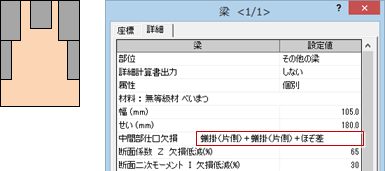

断面2次モーメントIの欠損低減(%)初期値

「断面2次モーメントIの欠損低減(%)初期値」で、各部材の梁せいごとに欠損低減率の初期値を設定します。

「参考)「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」より」は、参考本に設定されているスパン中間の欠損による断面2次モーメントの欠損低減率です(変更不可)。各部材の中間部にある仕口タイプの組み合わせにより、この低減率を適用します。

各部材の中間部にある仕口欠損が「蟻掛(片側) + 蟻掛(片側) + ほぞ差」の場合、「スパン中間に両側から小梁を受け、かつ、上階の柱を受ける」が適用されせいの高さにより「30」もしくは「20」を、その部材の「断面二次モーメント I 欠損低減(%)」にセットします。それ以外の組み合わせはすべて「10」をセットし、欠損がない場合は「0」をセットします。

| 中間部仕口欠損 | 梁せい | 欠損低減率 |

| 蟻掛(片側)+ 蟻掛(片側)+ ほぞ差 | 240㎜未満 | 30% |

| 240㎜以上 | 20% | |

| 蟻掛(片側)+ 蟻掛(片側)+ ほぞ差 以外 | 10% | |

| なし | 0% | |

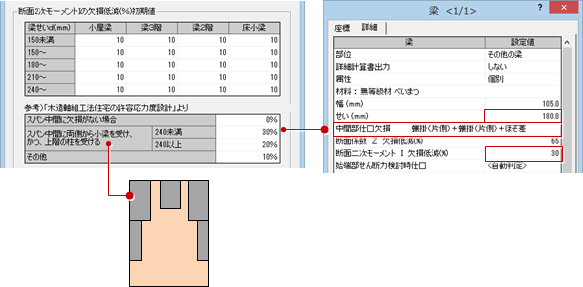

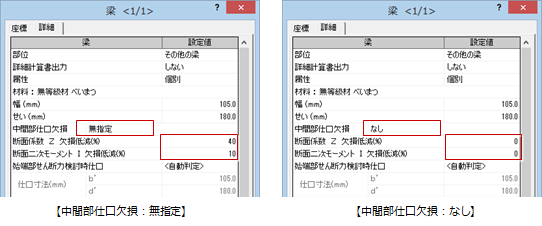

メモ

- 仕口の組み合わせを使わずに任意に欠損低減を設定したいときは、各部材の「中間部仕口欠損」を「無指定」に変更して、ZとIの欠損低減を入力します。

なお、各部材の「中間部仕口欠損」を「なし」にすると、仕口による欠損がないということで、ZとIの欠損低減は0%になります。

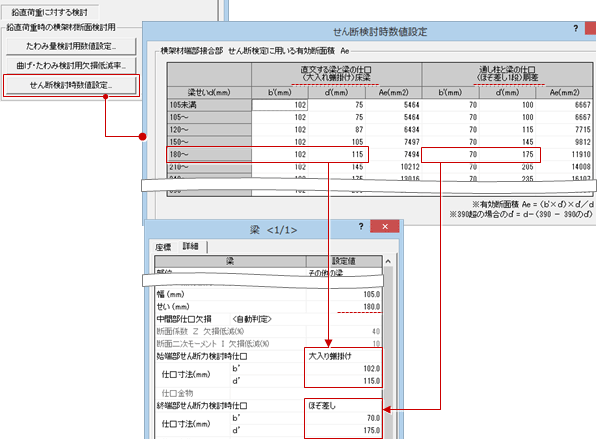

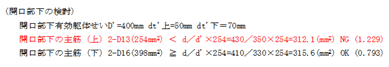

せん断検討用の数値を設定するにはA630235_skj_sec06

鉛直荷重による横架材のせん断を検討するときに使用する仕口寸法の初期値は、「せん断検討時数値設定」をクリックして設定します。

ここで設定する仕口寸法は、梁、丸太梁、跳出梁、小屋梁で使用します。部材の属性変更で仕口寸法の変更も可能です。

| 直交する梁と梁の仕口(大入れ蟻掛け)床梁 | 床梁など、梁同士で接続する仕口の寸法を、梁せいごとに設定します。各部材の「始端部せん断力検討時仕口」「終端部せん断力検討時仕口」が「大入り蟻掛け」の場合に使用されます。 |

| 通し柱と梁の仕口(ほぞ差し1段)胴差 | 胴差など、通し柱と梁で接続する仕口の寸法を、梁せいごとに設定します。各部材の「始端部せん断力検討時仕口」「終端部せん断力検討時仕口」が「ほぞ差し」の場合に使用されます。 |

メモ

- 梁せいが390㎜を超える場合は、d’ は次式で算出されます。

d’=d-(390-390の d’ )

梁せい400の場合は、次のように算出されます。

d‘=400-(390-295)=400-95=305㎜

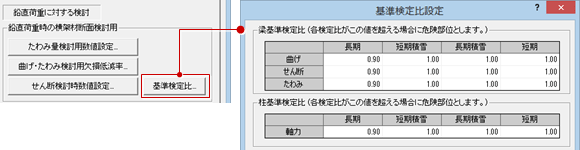

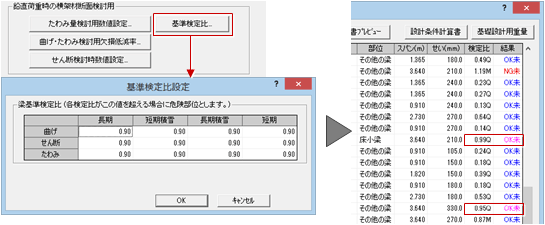

基準検定比を設定するにはA630235_skj_sec08

構造計算した結果、柱と梁は検定比によって「NG部材」「適正部材」「余裕部材」に色分け表示されます。これに加え、検定比に余裕のない部材を「危険部位」として別の色で表示するには、「基準検定比」をクリックして設定します。

部材の色

例えば、「基準検定比」を「0.9」にした場合、検定比0.9~1.0の部材が黄色で表示されます。「基準検定比」に設定できる値は、0.7~1.0です。

|

|

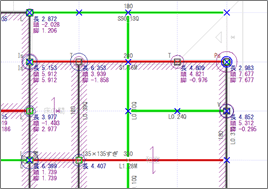

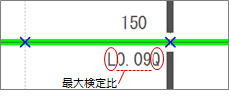

記号と最大検定比

梁には各スパンでの最大検定比と、曲げ(M)、せん断(Q)、たわみ(δ)のどの項目のものかが記号で表記されます。

|

|

メモ

- 個別計算では、設定した「基準検定比」より検定比が大きいと、「部材算定結果」ダイアログの「結果」のセルがピンク色の「OK」で表示されます。

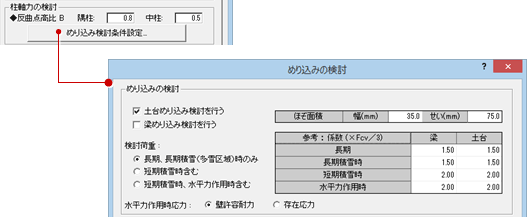

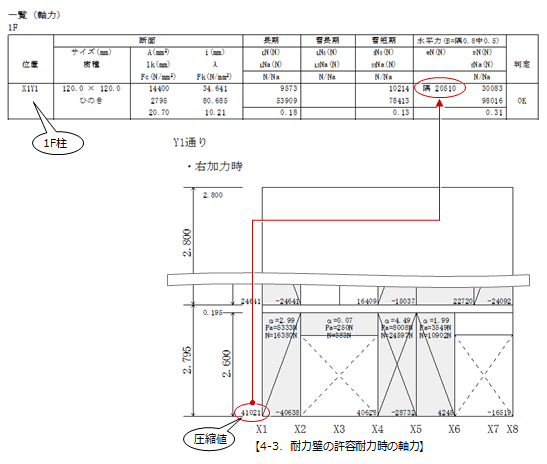

柱軸力の検討について設定するにはA630235_skj_sec07

反曲点高比を設定するには

「反曲点高比」の「隅柱」「中柱」に、「柱の設計」の柱の水平荷重時の軸力算定で使用する耐力壁の反曲点高比に相当する係数を設定します。

・ 水平荷重時の軸力eN=耐力壁の許容耐力時の軸力×反曲点高比

なお、上式の「耐力壁の許容耐力時の軸力」は、X方向の圧縮値(左加力or右加力)Y方向の圧縮値(下加力or上加力)を比較して大きい値を採用します。

めり込み検討用の条件を設定するには

柱軸力による柱から土台および梁へのめり込みを検討するときの条件は、「めり込み検討条件設定」をクリックして設定します。

| 土台めり込み検討を行う | 土台に対してめり込みを検討する場合はONにします。荷重時の柱の軸力が、対象の土台のめり込み許容応力を超えると警告メッセージが表示されます。 設計者の判断で省略する場合はOFFにします。 |

|

| 梁めり込み検討を行う | 横架材(当該部材のめり込みによって他の部材の応力に変化が生じない場合に限る)に対してめり込みを検討する場合はONにします。荷重時の柱の軸力が、土台と同じめり込み許容応力を超えると警告メッセージが表示されます。 設計者の判断で省略する場合はOFFにします。 |

|

| ほぞ面積 | 柱のほぞの「幅」と「せい」の初期値を設定します。データの読み込みや入力時に、柱の「ほぞ幅」「ほぞせい」にセットされます。 | |

| 参考:係数(×Fcv/3) | 平成20年国交省告示第117号「土台その他これらに類する横架材」の許容応力度を使ってめり込み許容耐力を求めるときの係数を表示します(変更不可)。 長期荷重時の土台めり込み許容耐力(N)は次式で求めます。 N=1.5×Fcv/3×Ae (有効断面積Ae=柱断面積-ほぞ面積) |

|

| 長期、長期積雪(多雪区域)時のみ | 長期と長期積雪時のめり込みを検討します。 長期積雪時は、「初期設定:外力設定」の「積雪」にある「建設地域」を「多雪区域」に設定すると検討されます。 |

|

| 短期積雪時含む | 上記の検討項目に加え、短期積雪時のめり込み検討を追加します。 | |

| 短期積雪時、水平力作用時含む | 上記の検討項目に加え、水平力作用時のめり込み検討を追加します。 | |

| 検討荷重 | 「検討荷重」では、めり込みの許容応力を計算する際にどこまで検討するかを選択します。 | |

| 長期、長期積雪(多雪区域)時のみ | 長期と長期積雪時のめり込みを検討します。 長期積雪は、「初期設定:外力設定」の「建設地域」が「多雪区域」の場合に検討されます。 |

|

| 短期積雪時含む | 長期、長期積雪時、短期積雪時のめり込みを検討します。 | |

| 短期積雪時、水平力作用時含む | 長期、長期積雪時、短期積雪時、水平力作用時のめり込みを検討します。 | |

| 水平力作用時応力 | 短期時の水平力作用時の計算に使用する応力を選択します。 | |

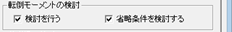

転倒モーメントの検討について設定するにはA630235_skj_sec09

| 検討を行う | 転倒モーメントに対する短期接地圧の検定を行う場合はONにします。設計者の判断で省略する場合はOFFにします。 |

| 省略条件を検討する | 転倒モーメントに対する短期接地圧の検定を省略できる条件に適合するかどうか検討する場合はONにします。 ONの場合、建物の塔状比と地盤の長期許容応力度のチェックを行い、結果がOKであれば検定を省略し、NGであれば検定を行います。 OFFの場合は、常に検定を行います。 |

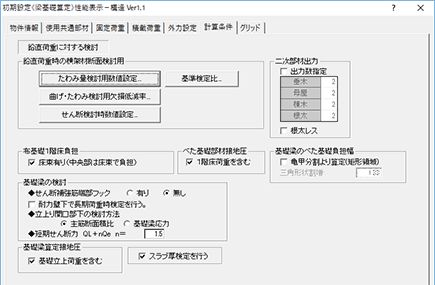

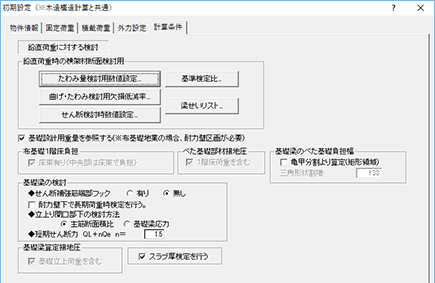

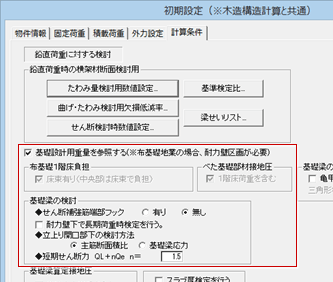

基礎梁の検討について設定するにはA630235_skj_sec10

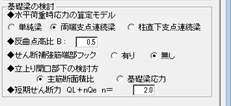

◆水平荷重時応力の算定モデル

基礎梁の曲げとせん断を検定する際に使用する水平荷重時の応力算定モデルを選択します。

| 単純梁 | 耐力壁中心線間のモーメントとせん断力を算定します。 |

| 両端支点連続梁 | 両端を支点に連続した梁と複数の耐力壁間のモーメントとせん断力を算定します。なお、中間に柱がなくても、長期の検討を行います。 |

| 柱直下支点連続梁 | 柱直下を支点に連続した梁と複数の耐力壁間のモーメントとせん断力を算定します。従来(旧グレー本)の方法です。 |

◆反曲点高比

耐力壁の反曲点高比に相当する係数を設定します。算定モデルが「単純梁」「両端支点連続梁」の場合に有効です。

| 単純梁 | 壁脚部軸力(左)lTd = 4-3.耐力壁の許容耐力時の軸力(左)×反曲点高比 壁脚部軸力(右)rTd = 4-3.耐力壁の許容耐力時軸力(右)×反曲点高比 |

| 両端支点連続梁 | 壁脚部軸力Td = 4-3.耐力壁の許容耐力時の軸力×反曲点高比 |

◆せん断補強筋端部フック

せん断補強筋の端部がフック付きで主筋を拘束しているかどうかを選択します。

| 有り | 基礎梁のせん断の許容耐力の算定で、補強筋の端部にフック有りで計算します。 長期:LQa=b・j{Lα・Lfs+0.5×Lfwt(Pw-0.002)} 短期:SQa=b・j{Sα・Sfs+0.5×Sfwt(Pw-0.002)} |

| 無し | 補強筋の端部がフックなしで結束線のみで主筋に結ばれているときは、上記計算式の下線部をゼロとして計算します。 |

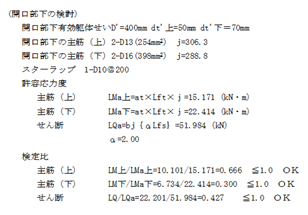

◆立上り開口部下

基礎立上りの開口まわりの補強について検討したいときは、 「基礎」メニューの「人通口(立上り部開口)」で人通口を入力します。そのときの開口部下の検討方法を選択します。

「基礎」メニューの「人通口(立上り部開口)」で人通口を入力します。そのときの開口部下の検討方法を選択します。

開口部下の検討は、「基礎の設計」の「基礎梁の断面と配筋の検定」で行われます。ただし、検討するには、基礎梁の算定スパン間に人通口が入力されている必要があります。

| 主筋断面積比 | 公益財団法人 日本住宅・木材技術センター「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」にある解説(仕様規定)のように、「開口部下の鉄筋の断面積」と「d/d'×当該基礎主筋断面積」を求めて検討します。 |

| 基礎梁応力 | 主筋の許容応力度と人通口がある基礎梁の最大応力を求めて検討します。 |

◆短期せん断力

水平荷重時の基礎梁にかかる応力の算定で、地震力に乗ずる係数を入力します。

基礎にかかる荷重について設定するにはA630235_skj_sec11

「梁基礎算定モード」のとき、または木造基礎伏図(木造床小屋伏図)の

「梁基礎算定モード」のとき、または木造基礎伏図(木造床小屋伏図)の 「個別」メニューの「初期設定」で表示される項目です。

「個別」メニューの「初期設定」で表示される項目です。

基礎設計用重量を参照する

木造基礎伏図(木造床小屋伏図)の 「個別」メニューの「初期設定」のときに表示されます。

「個別」メニューの「初期設定」のときに表示されます。

「基礎設計用重量を参照する」がONのとき、「基礎梁の計算」ダイアログ、および「フーチングの計算」ダイアログの「設計用重量使用」がONとなり、基礎設計用重量(床面積1㎡当たりの建物重量)を使って計算します。

OFFのとき、基礎梁は長期荷重時の軸力による接地圧で計算します。フーチングは上部重量で計算します。

メモ

- 地業が布基礎で、「基礎設計用重量を参照する」がONの場合、耐力壁区画の短辺長さから負担幅を計算するため、1階平面図に耐力壁区画を入力しておく必要があります。

布基礎1階床負担

「基礎設計用重量を参照する」がOFFのとき、布基礎の場合の1階床荷重負担について選択します。

| 1階床荷重を床束(束石)で受ける場合 | 「床束有り(中央部は床束で負担)」をONにします。布基礎の1階床荷重負担幅は、基準グリッドの1/2で計算します。 |

| 床束を使わない場合 | 「床束有り(中央部は床束で負担)」をOFFにします。布基礎の1階床荷重負担幅は、根太(荷重)方向領域の短辺長さの1/2で計算します。 |

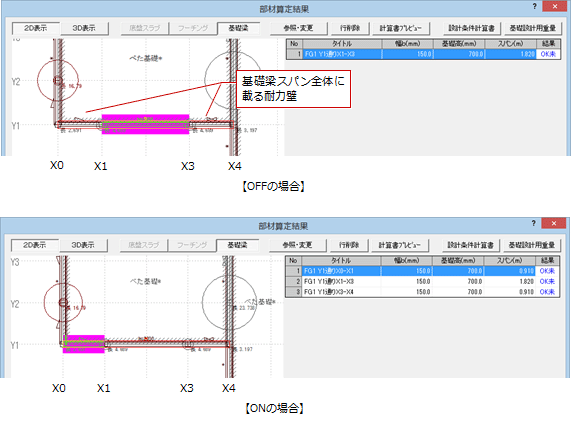

基礎梁の検討

| 耐力壁下で長期荷重時検定を行う | OFFのとき、基礎梁スパン(柱間)に開口のある準耐力壁等が載るときのみ長期荷重時の検討を行い、基礎梁スパンに無開口の耐力壁が完全に載る場合は長期荷重時の検討を省略します(そのスパンは計算対象外となります)。 ONのとき、基礎梁スパンに無開口の耐力壁に完全に載る場合でも、そのスパンは計算対象となり長期荷重時の検討を行います。 |

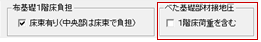

べた基礎部材接地圧

| スラブ筋、基礎梁の検定で接地圧に1階床荷重を含めない場合 | 「べた基礎部材接地圧」の「1階床荷重を含む」をOFFにします。接地圧は、べた基礎の平均荷重(均し荷重)のみで計算します。 |

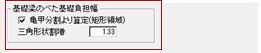

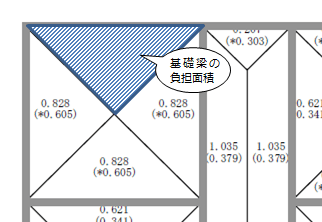

基礎梁の負担幅について設定するにはA630235_skj_sec13

| べた基礎を亀甲で分割した面積で負担する場合 | 「基礎梁のべた基礎負担幅」の「亀甲分割より算定(矩形領域)」をONにします。矩形のべた基礎のみが対象です。この負担面積÷長さで求めた基礎梁負担幅を割り増しにするには「三角形状割増」に「1.01」以上の数値を入力します。 |