人通口(立上り部開口)

「基礎梁の断面と配筋の検定」で基礎立上りの開口まわりの補強について検討したいときは、布基礎、基礎梁に人通口を入力します。

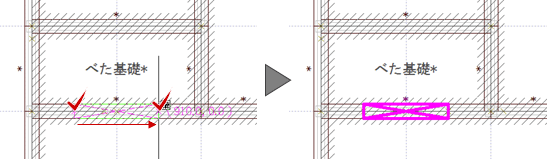

人通口を入力するA630444_jin_sec01

「基礎」メニューから「人通口(立上り部開口)」を選びます。

「基礎」メニューから「人通口(立上り部開口)」を選びます。- ダイアログで開口部の有効となる躯体せい、各部位の鉄筋と本数などを設定します。

- 人通口の始点と終点をクリックします。

※ 開口部下の検討を行うには、基礎梁の算定スパン間に人通口を入力する必要があります。

メモ

- 人通口の位置は、構造計算書の「基礎伏図」に作図されます。

「構造計算パースモニタ」で人通口の立体は表現されません。

「構造計算パースモニタ」で人通口の立体は表現されません。

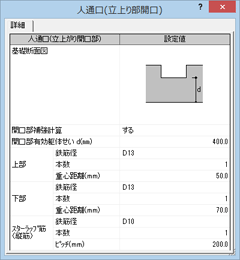

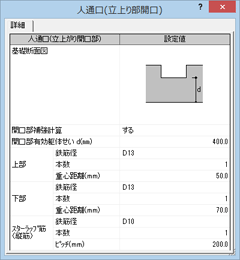

「人通口(立上り部開口)」ダイアログの機能A630444_jin_sec02

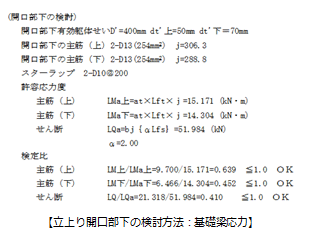

| 開口部補強計算 | 「基礎梁の断面と配筋の検定」で基礎立上り開口まわりの補強について検討を行うときは「する」、検討を行わないときは「しない」にします。ただし、検討するには、基礎梁の算定スパン間に人通口が入力されている必要があります。 検討方法は、「初期設定:計算条件(方針)」の「立上り開口部下の検討方法」で「主筋断面積比」「基礎梁応力」から選びます。  |

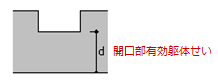

| 開口部有効躯体せい | 開口部のせいを除いて、開口部下で有効となる基礎梁のせいを設定します。 |

| 上部 | 開口部下の基礎梁の上端で使用する主筋について設定します。 |

| 鉄筋径 | 主筋に使用する鉄筋径を選びます。 D10・D13・D16、D19・D12で使用する鉄筋の種類は、「初期設定:物件情報」の「鉄筋種類」で設定します。「SD295A」「SD345」によって主筋の長期許容引張応力度ftが異なります。 ※ 異径の主筋を組み合わせた「D13D16」「D13D19」「D16D19」を選ぶと、「本数」は「2」となります。 |

| 本数 | 主筋の本数を設定します。 |

| 重心距離 | 上端の主筋の中心から上方向のコンクリート面までの距離を設定します。 初期値は、「初期設定:物件情報」の「主筋重心:上」で設定します。 |

| 下部 | 開口部下の基礎梁の下端で使用する主筋について設定します。 |

| 鉄筋径 | 主筋に使用する鉄筋径を選びます。 D10・D13・D16、D19・D12で使用する鉄筋の種類は、「初期設定:物件情報」の「鉄筋種類」で設定します。「SD295A」「SD345」によって主筋の長期許容引張応力度ftが異なります。 ※ 異径の主筋を組み合わせた「D13D16」「D13D19」「D16D19」を選ぶと、「本数」は「2」となります。 |

| 本数 | 主筋の本数を設定します。 |

| 重心距離 | 下端の主筋の中心から下方向のコンクリート面までの距離を設定します。 初期値は、「初期設定:物件情報」の「主筋重心:下」で設定します。 |

| スターラップ筋(縦筋) | 開口部下の基礎梁で使用するスターラップ筋、または縦筋について設定します。 |

| 鉄筋径 | スターラップ筋、または縦筋に使用する鉄筋径を選びます。 D10・D13・D16、D19・D12で使用する鉄筋の種類は、「初期設定:物件情報」の「鉄筋種類」で設定します。「SD295A」「SD345」によって主筋の長期許容引張応力度ftが異なります。 |

| 本数 | スターラップ筋、または縦筋の本数を設定します。 |

| ピッチ | スターラップ筋、または縦筋のピッチを設定します。 |