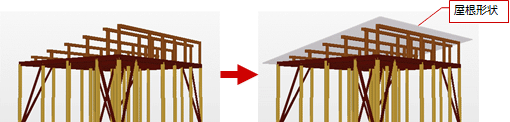

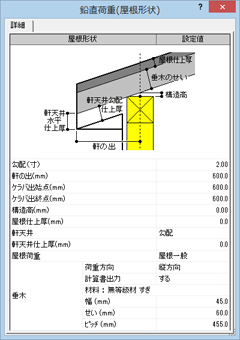

鉛直荷重(屋根形状)

構造計算の地震力の算定などで使用する屋根の鉛直荷重を入力します。

鉛直荷重で使用する固定荷重(線荷重を除く)は、「初期設定:固定荷重」で設定します。実務で使用する場合は、必ず建築基準法施行令第84条などを参照し、建物の仕上がどの種別に当てはまるか判断した上で、建物実状に合わせた荷重を入力してください。

屋根荷重を入力するA630576_ynk_sec06

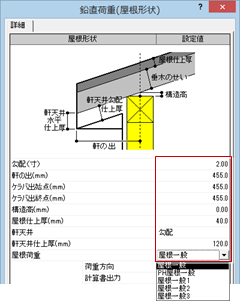

「荷重」メニューから「鉛直荷重(屋根形状)」を選びます。

「荷重」メニューから「鉛直荷重(屋根形状)」を選びます。- ダイアログで勾配や軒の出などを設定します。

- 「屋根荷重」で使用する荷重を「屋根一般」「屋根軒先」「PH屋根一般」「PH屋根軒先」「屋根一般1~3」「屋根軒先1~3」から選びます。

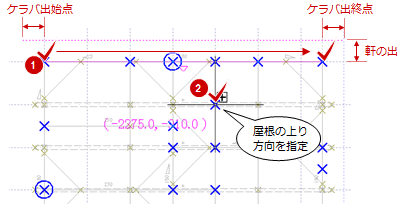

- ここでは、入力方法が「矩形」であることを確認します。

- 屋根の勾配基準となるラインの始点と終点をクリックします。

基準となる位置の梁(軒桁)の上に屋根基準ラインを入力します。 - 屋根の勾配方向を指定します。

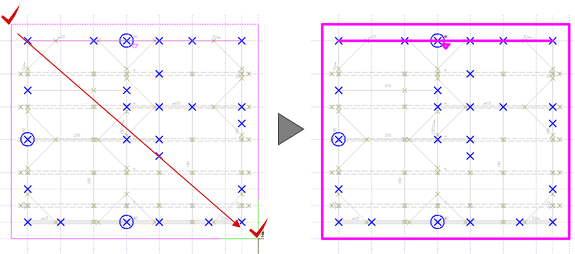

- ラバーバンドの基準を参照して、屋根領域を指定します。

※ 軒の出、ケラバの出の端部がグリッド上にないときは、 「ピック(端点)」や

「ピック(端点)」や 「クリック位置からの相対座標入力」を使って屋根領域を指定してください。

「クリック位置からの相対座標入力」を使って屋根領域を指定してください。

メモ

- 外観見付は、鉛直荷重の外壁、屋根形状、バルコニー(ベランダ、その他)をもとに自動作成されます。これらの領域を変更した場合は、外観見付も再作成する必要があります。

- 屋根形状の属性変更で、軒の出・ケラバの出の数値を変更しても、CAD画面の屋根形状・屋根基準線の位置は変更されません。

これらの値を変更した場合は、トラッカーなど編集機能を使って屋根形状を変更し、その後、外観見付も再作成してください。属性ダイアログの数値は構造計算で使用され、屋根形状の面積(CAD画面の領域)は外観見付の屋根部分、また屋根荷重の算出で使用されます。

「鉛直荷重(屋根形状)」ダイアログの機能A630576_ynk_sec07

| 勾配 | 屋根の勾配(寸)を入力します。 データを読み込んだ場合、「勾配(寸)」には屋根伏図で配置されている屋根の属性ダイアログの「勾配」がセットされます。 |

| 軒の出 | 軒の出の長さを入力します。「軒の出補助ライン」が点線で表示されます。 垂木の設計(軒先)の算定スパンに設定値が用いられますので、実状に応じた値を設定してください。 |

| ケラバ出始点 | 切妻屋根の時のケラバの出の距離を入力します。屋根基準ライン入力の始点方向の「軒の出補助ライン」が延びる距離です。 寄棟屋根の場合、入力は必要ありません。 |

| ケラバ出終点 | 切妻屋根の時のケラバの出の距離を入力します。屋根基準ライン入力の終点方向の「軒の出補助ライン」が延びる距離です。 寄棟屋根の場合、入力は必要ありません。 |

| 峠の距離 | 基準となる梁(軒桁)と垂木の下端との距離を入力します。 |

| 屋根仕上厚 | 垂木の天端の面から上の屋根仕上厚を入力します。 データを読み込んだ場合、屋根仕上厚には、屋根伏図で配置されている屋根仕上の「仕上厚+下地厚」がセットされます。 |

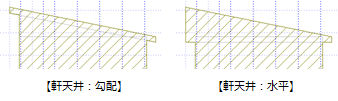

| 軒天井 | 軒下の形状(勾配・水平)を選択します。形状によって、見付面積が異なります。 |

| 軒天井仕上厚 | 軒天井の仕上厚を入力します。 データを読み込んだ場合、軒天井仕上厚には、「軒先厚-垂木せい」がセットされます。軒先厚と垂木せいは、屋根伏図で配置されている屋根の属性ダイアログの「軒先厚」「垂木せい」を参照します。 |

| 屋根荷重 | 使用する屋根荷重を選択します。 屋根荷重は、「初期設定:固定荷重」の「屋根一般」「屋根軒先」「PH屋根一般」「PH屋根軒先」「屋根一般1~3」「屋根軒先1~3」で設定します。 |

| 垂木 | 垂木について荷重方向や材料などを設定します。構造計算、構造計算書「垂木の設計」で使用します。 |

| 荷重方向 | 屋根の勾配から垂木の荷重方向を選択します。登り梁式の屋根のときに選択します。 ・ 縦方向:屋根勾配に平行な場合に選びます。 ・ 横方向:屋根勾配に垂直な場合に選びます。 |

| 計算書出力 | 計算書に出力するには、「する」を選択します。 |

| 材料 | 使用する強度の木材を選択します。基準強度マスタに登録した内容が表示されます。 |

| 幅 | 幅を30㎜~240㎜の範囲で入力します。 |

| せい | せいを30㎜~600㎜の範囲で入力します。 |

| ピッチ | 垂木の間隔を30㎜~3000㎜の範囲で入力します。ピッチは「垂木の設計」にも影響します。 |