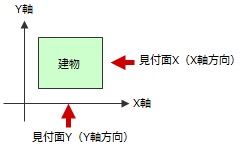

見付面X/見付面Y/屋根面X右/屋根面X左/屋根面Y下/屋根面Y上

風圧力の算定用に、建物のX方向、Y方向の見付面を入力します。また、片流れ屋根の場合は、風圧力を低減するための屋根勾配面を入力します。

建物の見付面を入力するA630630_gai_sec01

外壁、屋根、バルコニーなどによって構成される外形シルエットを、1つの閉じた空間として囲みます。

外観見付は、鉛直構面の外壁、屋根形状、バルコニーなどの入力後に作成します。なお、データを読み込んだ場合は、外観見付が作成された状態になっています。

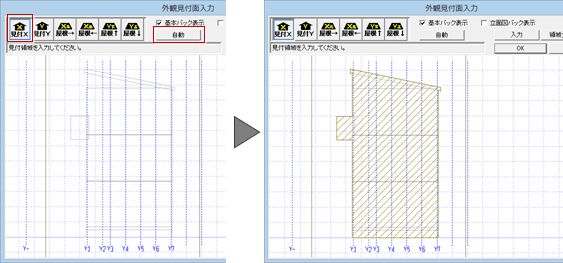

「外観」メニューから「見付X」を選びます。

「外観」メニューから「見付X」を選びます。

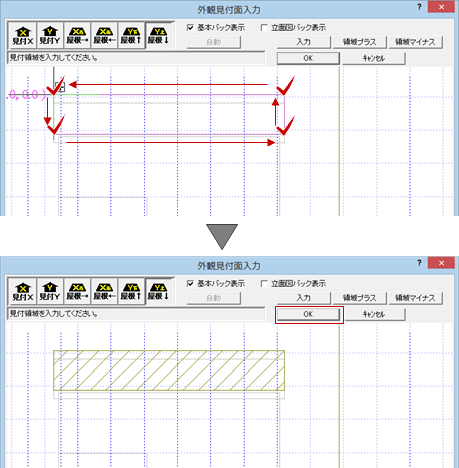

「外観見付面入力」ダイアログが開き、外壁、屋根形状などのシルエットが表示されています。- 「自動」をクリックすると、シルエットを下図にして、X軸方向の見付面が自動作成されます。

- 「見付Y」をクリックします。

- 「自動」をクリックして、Y軸方向の見付面も作成します。

「OK」をクリックします。

基本バック表示 入力されているデータから、建物のシルエットをバック表示します。 立面図バック表示 立面図が入力されている場合、バック表示します。立面図を参照して見付面積を設定したいときはONにして、手動で見付領域を入力します。 自動 入力されているデータから、自動的に見付領域を作成します。自動処理がうまくいかない場合は、「入力」などを使用して手動で入力します。 入力 端点を順にクリックして、一から見付領域を入力します。始点と同じ点をクリックすると見付領域が確定します。既に見付領域が入力されていた場合は既存の見付領域がクリアされます。 領域プラス 見付領域を追加入力して変形します。既存の見付領域を指定後、追加する領域を入力します。領域が離れていると合成できません。 領域マイナス 見付領域の一部分を削除します。既存の見付領域を指定後、削除する領域を入力します。

メモ

- 「外観見付面入力」ダイアログは、両ボタンドラッグで拡大・縮小できます。また、右クリックでポップアップメニューが表示されます。

- 風が手摺を通過するようなバルコニーやベランダなどは、状況に応じて見付面の作成が必要かどうか判断してください。見付面を作成しない場合は、鉛直荷重(バルコニー)の見付用高さを「0」にして、見付面を作成し直します。

- 外壁のシルエットは、鉛直構面(外壁)の「仕上げ厚」が考慮されています。初期値は75㎜ですが、正確な仕上厚を設定したい場合は、「初期設定:外力設定」の「壁仕上げ厚(躯体芯~仕上)」に「外壁仕上厚+下地厚+壁厚/2」の値を入力してデータを読み込み直すか、

「属性別選択」を使って鉛直構面(外壁)の「仕上げ厚」を一括変更します。その後、見付面を作成し直します。

「属性別選択」を使って鉛直構面(外壁)の「仕上げ厚」を一括変更します。その後、見付面を作成し直します。 - 屋根のシルエットにおける屋根厚は、鉛直構面(屋根形状)の「屋根仕上厚+垂木せい+軒天井仕上厚」から算出されます。

屋根の見付面を入力するA630630_gai_sec02

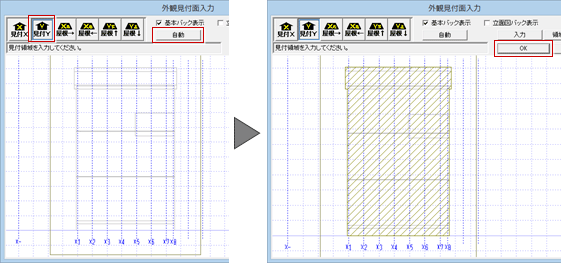

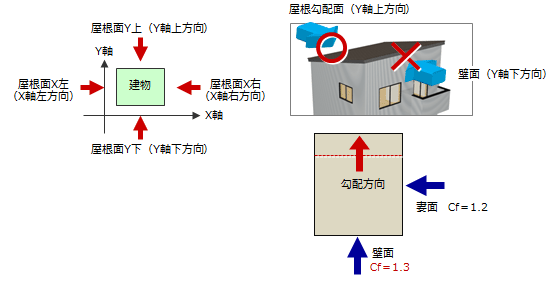

片流れ屋根のときに、屋根勾配面に対して風圧力の低減を行う場合は、「屋根→」「屋根←」「屋根↑」「屋根↓」で屋根面を入力し、「初期設定:外力設定」の「片流れ屋根(風力係数Cf=1.3)」をONにします。

屋根面は、各方向の勾配のある屋根面に対してのみ入力します。妻壁など勾配のない壁面の方向には入力しないてください。また、風圧力を低減するかどうかは設計者の判断で行ってください。

「外観」メニューから「屋根↓」(または「屋根→」「屋根←」「屋根↑」)を選びます。

「外観」メニューから「屋根↓」(または「屋根→」「屋根←」「屋根↑」)を選びます。- 「外観見付面入力」ダイアログのシルエットを下図にして、勾配のある屋根面の領域を順にクリックします。

- 最後に、始点と同じ点をクリックすると屋根面が作成されます。

- 「OK」をクリックします。

メモ

- 屋根面を削除するには、モニタ上で右クリックして

「対象データ選択」を選び、屋根面を選択します。その後、再度右クリックして「削除」を選びます。

「対象データ選択」を選び、屋根面を選択します。その後、再度右クリックして「削除」を選びます。

屋根面の入力に戻るには「EXIT」を選びます。