| プログラム名 | 日影・天空図 | Ver. | Ver.7 | ID | Q540230 | 更新日 | 2021/06/21 |

Q:敷地高低差と後退距離があるときの天空率の検討方法を教えてください。

A:道路境界線から後退距離において塀(擁壁)などの建築物は計画建物に算入し、敷地が道路より高い場合は、地盤も計画建物と適合建物に算入しなければいけません。

※ 参考文献

・天空率 制度利用から計画技法まで:「2-3 適合建築物の考え方」-「道路斜線適合建築物の考え方」

・建築申請MEMO:16-20「(1)測定点よりも高い地盤の扱い」

・建築申請MEMO:16-22「(9)天空率を算定する位置の④道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合」

※ 天空率の解釈は、地域の特定行政庁・申請機関で異なる場合があります。必ず事前に地域の特定行政庁・申請機関に確認してください。

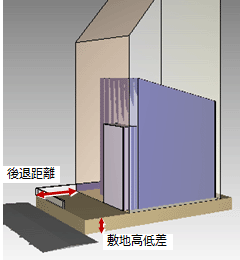

敷地高低差と後退距離がある場合

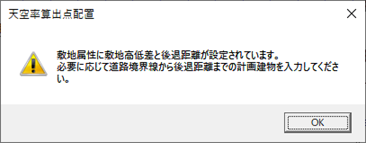

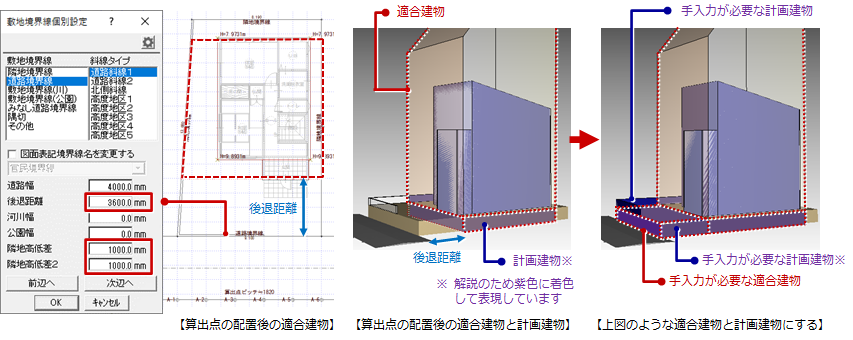

敷地境界線属性にて敷地高低差と後退距離が設定されていると、算出点の配置時に「敷地属性に敷地高低差と後退距離が設定されています。必要に応じて道路境界線から後退距離までの計画建物を入力してください。」という確認画面が表示されます。

この場合、適合建物の範囲にある建築物および地盤に対してのみ計画建物が作成され、道路境界線から後退距離の部分には計画建物が作成されません。そのため、確認画面にもあるように境界線から後退距離の部分に塀、地盤の計画建物を手入力する必要があります。さらに、境界線から後退距離までの地盤部分の適合建物も手入力する必要があります。

※ 算出点配置後の地盤部分の計画建物は、次図のように紫色では表示されません。

後退距離までの建築物・地盤を計画建物に算入する

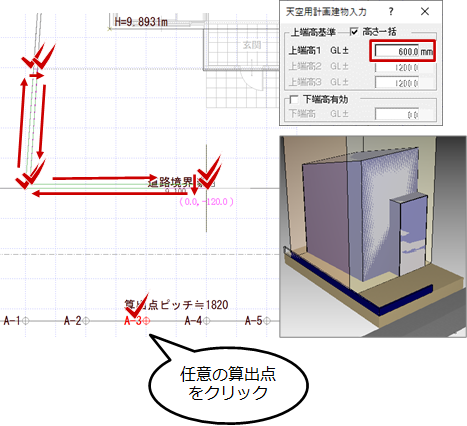

- 算出点を配置したら、「天空」メニューから「天空用計画建物」の「天空用計画建物入力」を選びます。

- 「天空用計画建物入力」ダイアログの「高さ一括」をONにし、「上端高1」に塀の高さを設定します。

- 任意の算出点をクリックします。

- 日影天空用建物を参照して、天空用計画建物の範囲を指定します。

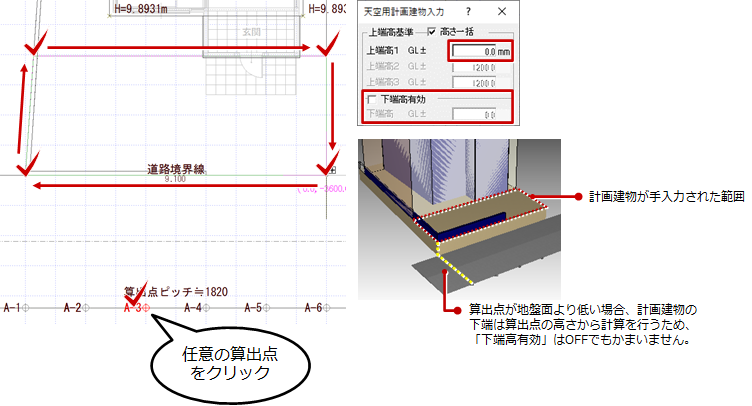

- 続けて、地盤の高さを設定します。

ここでは、「天空用計画建物入力」ダイアログの「上端高1」を「0」に変更します。

計画建物の下端は算出点の高さから計算を行うため、「下端高有効」はOFFでもかまいません。 - 任意の算出点をクリックします。

- 地盤の天空用計画建物の範囲を指定します。

後退距離までの地盤を適合建物に算入する

※ 天空率の解釈は、地域の特定行政庁・申請機関で異なる場合があります。必ず事前に地域の特定行政庁・申請機関に確認してください。

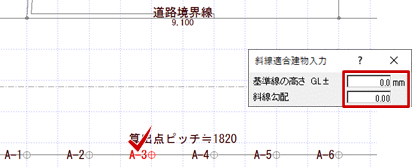

- 「天空」メニューから「斜線適合建物」の「斜線適合建物入力」を選びます。

- 任意の算出点をクリックします。

- 斜線適合建物の「基準線高さ」が「0.0」、「斜線勾配」が「0.0」に変更します。

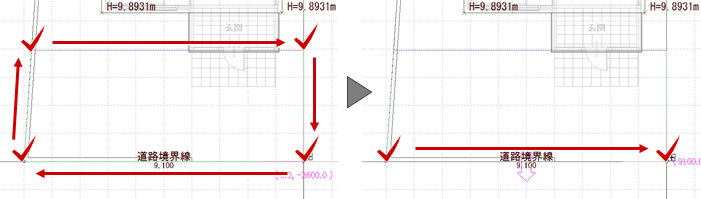

- 地盤部分の斜線適合建物の範囲を指定します。

- 斜線勾配は「0」ですが、勾配基準線の指定が必要のため、勾配基準線の始点と終点をクリックします。

メモ

- 斜線適合建物の基準線の高さは GL±0 ㎜ですが、斜線適合建物の下端は算出点の高さから立ち上がっているとみなして、天空率を計算します。

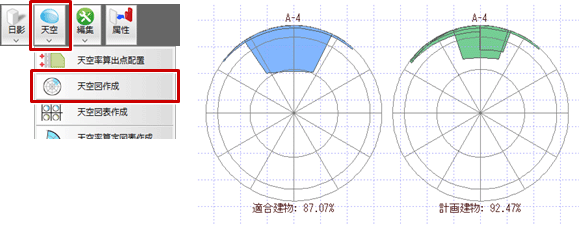

天空図を確認する

「天空」メニューから「天空図作成」を選んで、適合建物と計画建物の天空図を確認します。

塀・地盤部分の天空用計画建物の投影面積、地盤部分の適合建物の投影面積が表示されていることを確認できます。