| プログラム名 | 日影・天空図 | Ver. | Ver.7 | ID | Q540265 | 更新日 | 2017/06/21 |

Q:道路の両端で幅員が違う場合の天空率の検討方法を教えてください。

A:1つの敷地境界線に対して、道路幅員は1つしか設定できません。狭いほうの幅員で算出点を配置してから、適合建物の変形、算出点の移動などを行います。

※ 天空率の解釈は、地域の特定行政庁・申請機関で異なる場合があります。必ず事前に地域の特定行政庁・申請機関に確認してください。

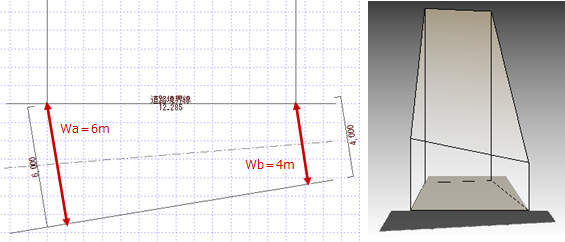

道路の両端で幅員が違う場合

道路の両端で幅員が異なる場合、基本的には1面道路扱いで反対側の道路辺からの適用距離で検討し、算出点のピッチ(幅員W/2)は狭い幅員(図:Wb)を適用します。ただし、特定行政庁・申請機関によって、最少幅員の考え方が異なる場合や、1面道路であっても2面道路扱いにして考える場合もあるため、事前に特定行政庁・申請機関に確認が必要です。

ここでは、狭い幅員Wbを使って計算する操作で解説します。

敷地境界線を設定する

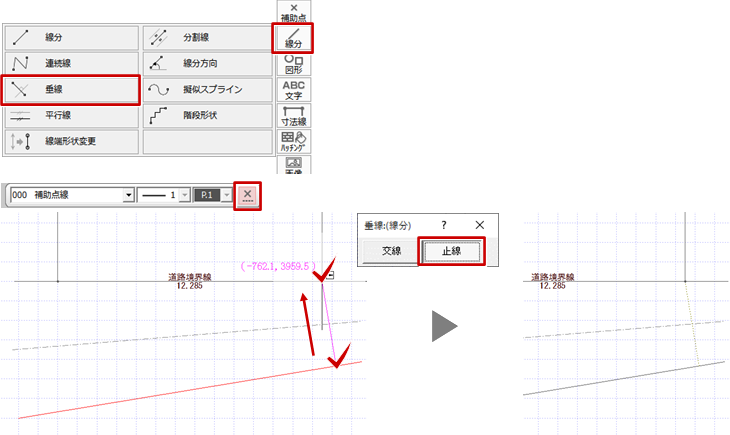

- 「線分」メニューから「垂線」を選んで、敷地の両端から道路に垂線(補助線)を引きます。

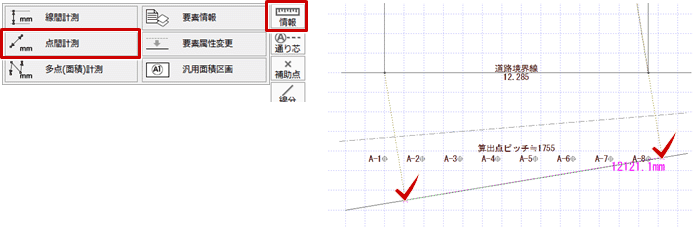

- 「情報」メニューから「点間計測」を選んで、垂線の長さを計測します。これが、広い幅員Waと狭い幅員Wbの値になります。

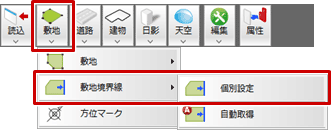

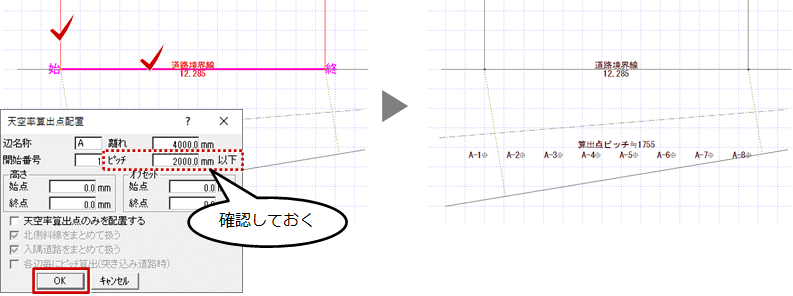

- 「敷地」メニューから「敷地境界線」の「個別設定」を選びます。

- 敷地をクリックして、対象の道路境界線の「道路幅」に狭い幅員Wbを入力します。

算出点を配置して適合建物を変形する

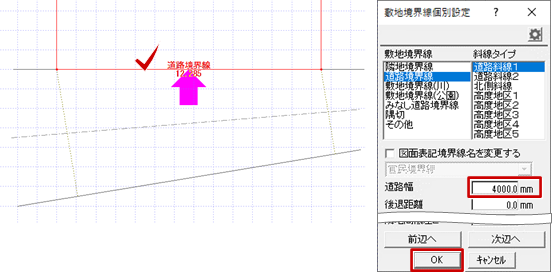

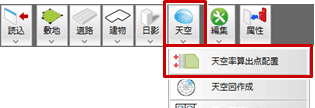

- 「天空」メニューから「天空率算出点配置」を選びます。

- 敷地、道路境界線を順にクリックして、算出点を配置します。

このとき、「天空率算出点配置」ダイアログの「ピッチ」を確認して控えておきます。

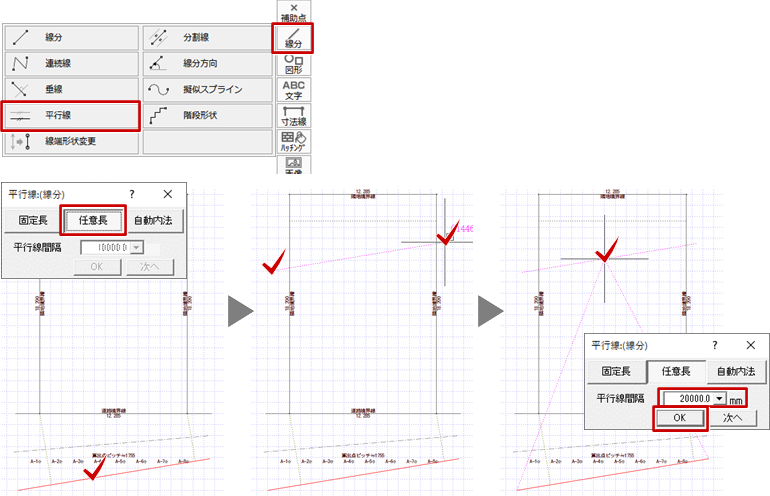

- 「線分」メニューから「平行線」を選んで、反対側の道路線から20m(適用距離)の位置に平行線(補助線)を引きます。

- Wb側の垂線を選択し、トラッカーを使って、手順3で入力した補助線の位置まで伸ばします。

敷地と平行線(補助線)、垂線(補助線)に囲まれた領域が適合建物となります。

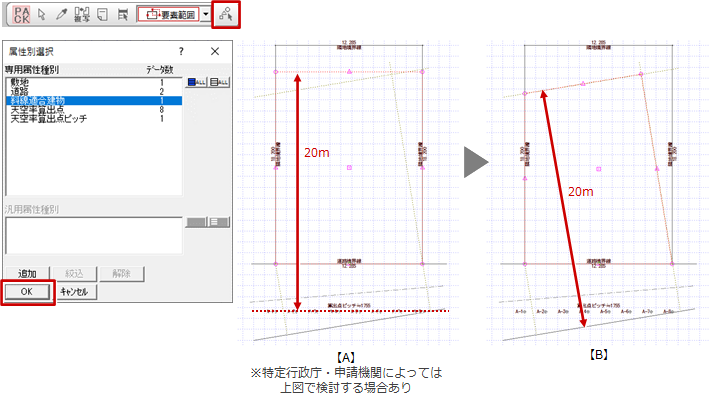

- 「属性別選択」をクリックして「斜線適合建物」だけを選択し、トラッカーを使って補助線に合わせて変形します(次図【A

】→【B】)。

※ 特定行政庁・申請機関によっては、垂線を考慮せずに敷地と適用距離だけで適合建物を検討する場合もあります(次図【A】)。適合建物をどのように作成するかは、事前に特定行政庁・申請機関に確認してください。

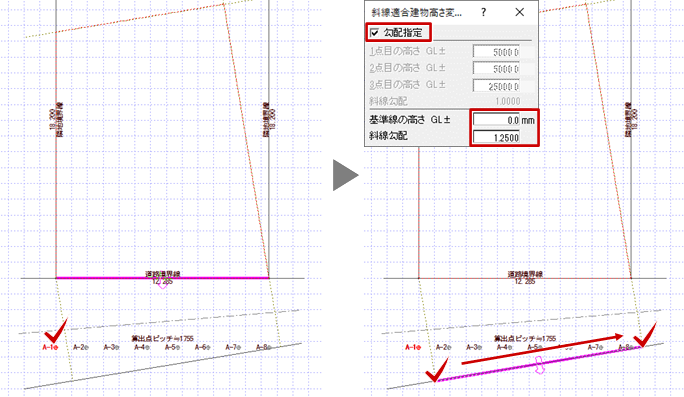

- 「天空」メニューから「斜線適合建物」の「斜線適合建物高さ変更」を選びます。

- 任意の算出点をクリックし、「斜線適合建物高さ変更」ダイアログの「勾配指定」をON、「基準線の高さ」をGL±「0」㎜、「斜線勾配」を「1.25」に設定して、反対側の道路線上に勾配基準をとります。

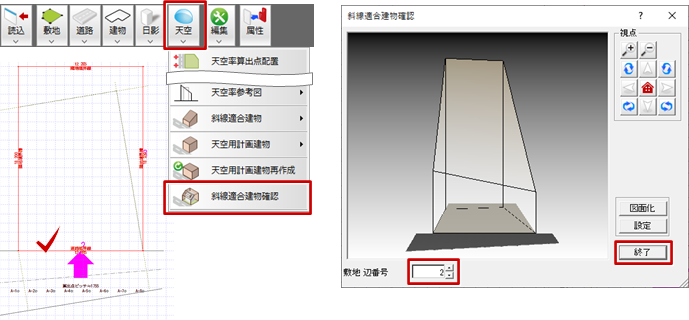

- 「天空」メニューから「斜線適合建物確認」を選んで、適合建物を確認します。

算出点を移動する

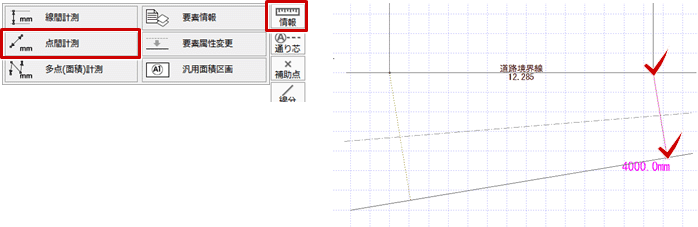

- 「情報」メニューから「点間計測」を選んで、反対側の道路線上でWaとWbの距離を計測します。

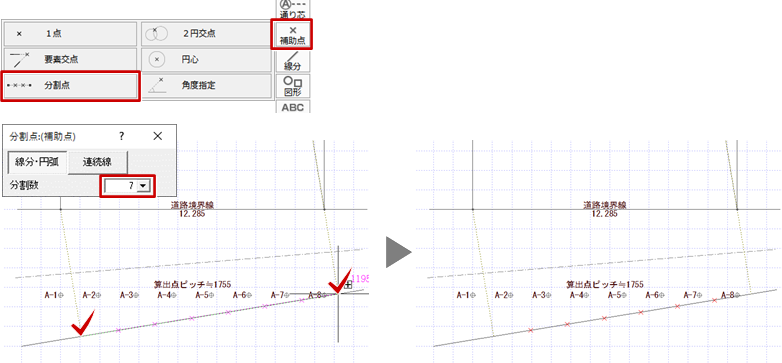

- 「補助点」メニューから「分割点」を選んで、「分割数」に算出点の数から1を引いた数値を入力して補助点を作成します。

※ 点間距離が12121.1㎜で、8個の算出点を配置する場合、12121.1/7=1731.5㎜ < 2000㎜(=Wb/2)となり、算出点の配置条件「W/2 以下で等間隔で配置」を満たします。

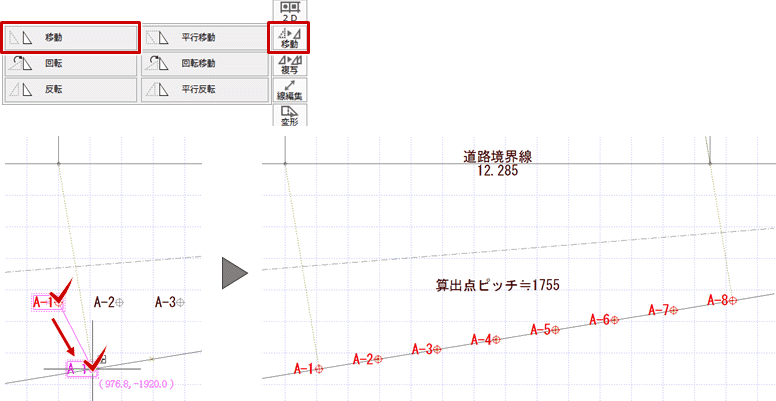

- 「移動」メニューから「移動」を選んで、手順2で配置した補助点の位置にすべての算出点を移動します。

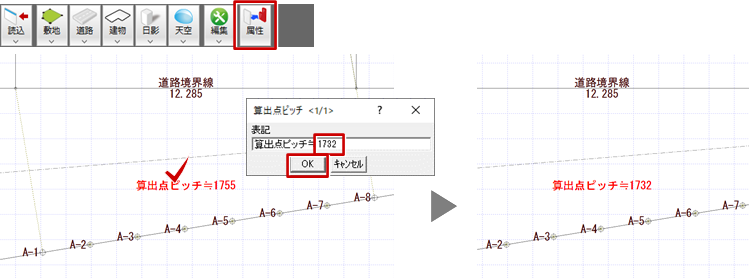

- 「属性変更」をクリックして、ピッチ表記を変更します。