| プログラム名 | 木造構造計算 | Ver. | Ver.5 | ID | Q630150 | 更新日 | 2018/12/04 |

Q:人通口があるときの基礎梁の計算について教えてください。

A:基礎梁の開口部の検討は、設計者の判断で次のいずれかの方法で行ってください。

① 人通口シンボルを入力して検討する

② モデル化して最小梁せいで検討する

③ モデル化して基礎梁と同断面で検討する

① 人通口シンボルを入力して検討する

人通口シンボルを入力する

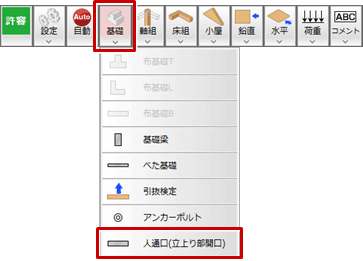

- 「基礎」メニューから「人通口(立上り部開口)」を選びます。

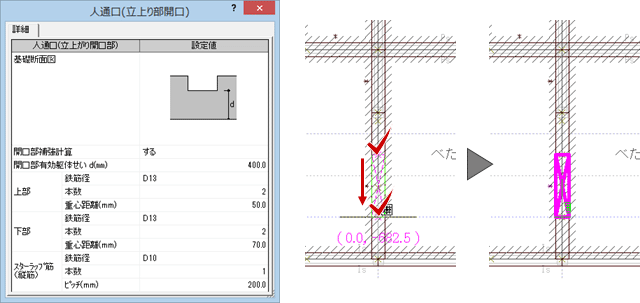

- ダイアログで開口部の有効となる躯体せい、各部位の鉄筋と本数などを設定します。

- 人通口の始点と終点をクリックします。

メモ

- 基礎伏図にて「基礎」メニューの「床下換気・人通口」の「人通口」で人通口シンボルが入力されている場合、木造構造計算に連動します。

- 開口部下の検討を行うには、基礎梁の算定スパン間に人通口を入力する必要があります。

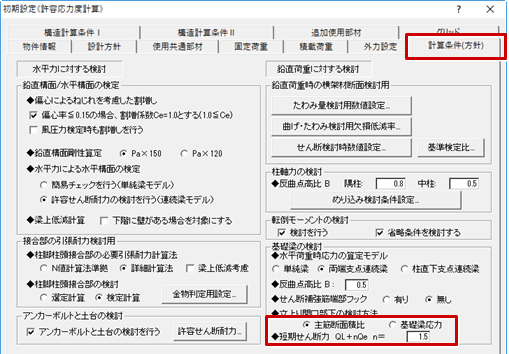

検討方法を確認して計算する

- 「初期設定:計算条件(方針)」の「◆立上り開口部下の検討方法」にて「主筋断面積比」「基礎梁応力」から開口部下の検討方法を選びます。

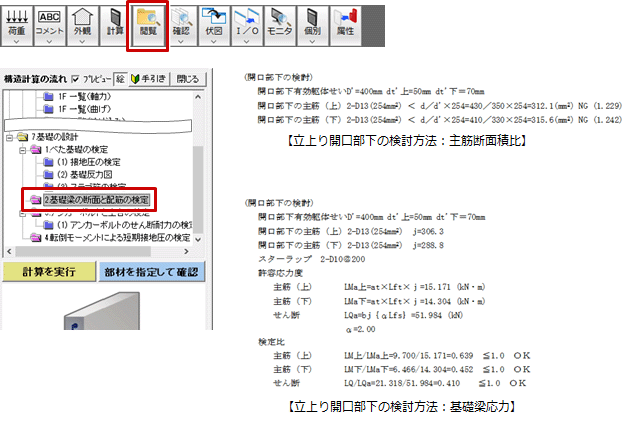

- 「構造計算」をクリックして、計算結果を確認します。

- 「構造計算結果閲覧」をクリックして、計算書を確認します。

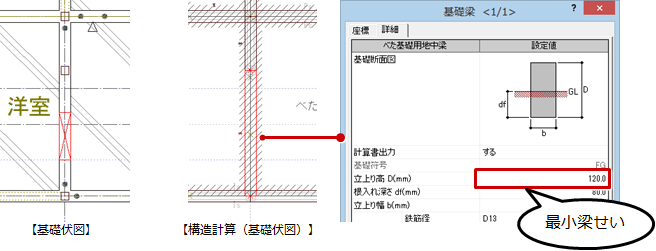

② モデル化して最小梁せいで検討する

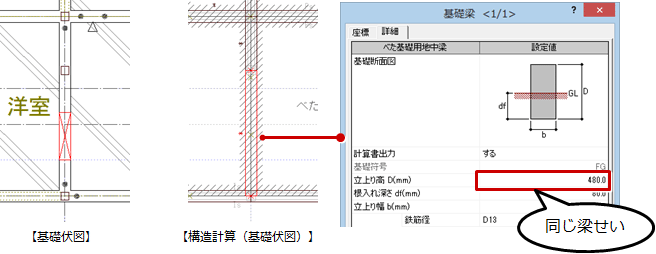

基礎梁を最小梁せい(人通口が入る箇所の基礎梁のせい)で検討します。

メモ

- 対象の基礎梁の端部に軸力がかからない、また人通口が十分な補強されているのであれば、この基礎梁は計算しなくてもかまいません。

③ モデル化して基礎梁と同断面で検討する

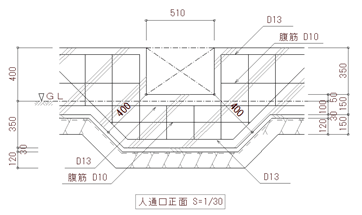

次図のように人通口部分に地中梁を設けることで、基礎梁の梁せいを保持できる場合は、同断面で検討します(梁せいはそのまま)。