梁

梁

梁を描きます。

梁を描くM130410_hri_sec01

「梁」をクリックします。

「梁」をクリックします。- 入力モードが

「線分」の

「線分」の 「線分」であることを確認します。

「線分」であることを確認します。

( の操作については、「入力モード」を参照)

の操作については、「入力モード」を参照) - 梁の天端を設定します。

- テンプレートから梁のタイプを選びます。

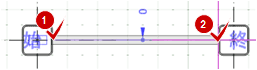

- 梁の始点と終点をクリックします。

メモ

- 梁の断面表現時のハッチングは、プロパティ「基本」タブの「材質」ごとに異なります。ハッチングは、作図表現(材質ハッチング)の「構造」タブで設定します。

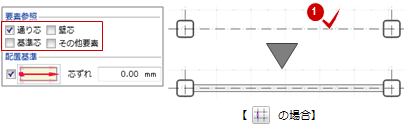

- 入力モードの

「要素参照」を使用すると、通り芯、基準芯、スペース、用途区画、柱などの線分、2D汎用の線分などを参照して、梁を描くことができます。また、スパン間を指定して描くこともできます。

「要素参照」を使用すると、通り芯、基準芯、スペース、用途区画、柱などの線分、2D汎用の線分などを参照して、梁を描くことができます。また、スパン間を指定して描くこともできます。

(操作については、「線分を参照して壁を描くには」を参照)

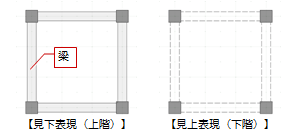

- 見上げの表現にするには、作図表現(縮尺・レベル他)の入力・表示で「見上方向」に切り替えます。R階の梁は常に見下表現で表示されます。また、見上表現のとき、

「梁」をクリックすると自動的に「優先表示の切り替え」が「天井優先表示」に切り替わります。

「梁」をクリックすると自動的に「優先表示の切り替え」が「天井優先表示」に切り替わります。

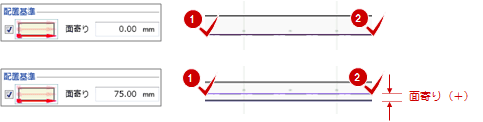

梁を芯からずらして描くにはM130410_hri_sec03

梁の面を柱や壁の面に合わせたいときは、「面寄り」(配置基準が右寄、左寄の場合)または「芯ずれ」(配置基準が芯の場合)にオフセットを入力して、クリックした位置から設定値の分、ずらして描きます。

入力モードが 「線分」

「線分」 「円弧」の場合、次のように配置します。

「円弧」の場合、次のように配置します。

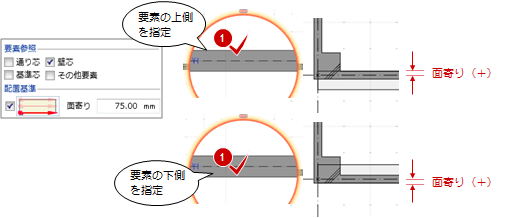

入力モードが 「要素参照」の

「要素参照」の 「要素参照」

「要素参照」 「交点内要素参照」の場合、要素のどの位置でクリックしたかによって配置が異なります。

「交点内要素参照」の場合、要素のどの位置でクリックしたかによって配置が異なります。

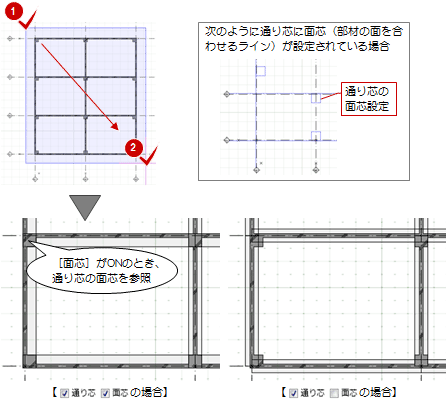

通り芯を参照して梁をまとめて描くにはM130410_hri_sec04

- 入力モードを

「要素範囲参照」の

「要素範囲参照」の 「矩形範囲」に変更します。

「矩形範囲」に変更します。 - 要素参照で「通り芯」にチェックを付けます。

- 梁の描く範囲を指定します。

メモ

- 通り芯の面芯を参照する場合は、

「通り芯」の入力モード

「通り芯」の入力モード 「面芯距離」で、面芯(部材の面を合わせるライン)を設定しておく必要があります。

「面芯距離」で、面芯(部材の面を合わせるライン)を設定しておく必要があります。

指定した領域を分割して梁を描くにはM130410_hri_sec05

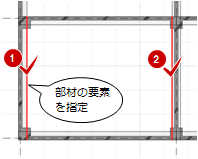

- 入力モードを

「分割・平行」の

「分割・平行」の 「領域分割配置」に変更します。

「領域分割配置」に変更します。 - 分割する範囲内の部材の要素(始点と終点)を指定します。

- 部材の始点、終点をクリックします。

- 分割数、範囲の始点・終点からの梁の間隔を設定して、「OK」をクリックします。

メモ

- 指定できる部材は、柱、梁、スラブ、キャンティスラブ、段差スラブです。

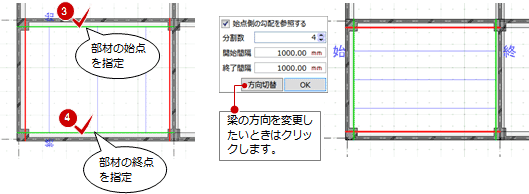

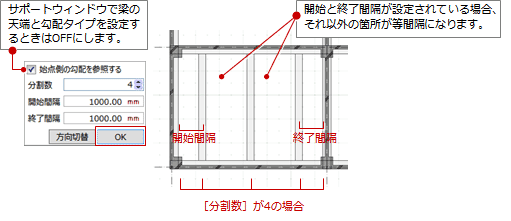

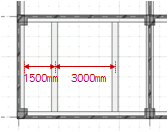

指定した間隔で梁を描くにはM130410_hri_sec06

- 入力モードを

「分割・平行」の

「分割・平行」の 「平行配置」に変更します。

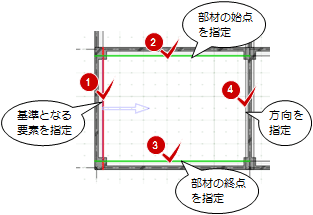

「平行配置」に変更します。 - 基準となる部材の要素を指定します。

- 部材の始点、終点をクリックします。

- 梁を描く方向をクリックします。

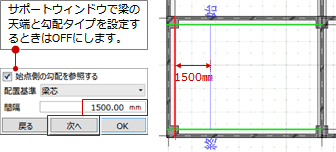

- 梁の配置基準、間隔を設定して、「次へ」をクリックします。

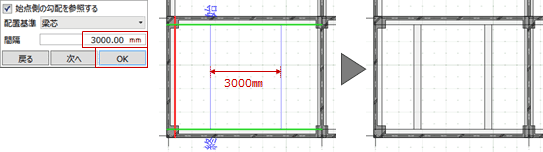

- 間隔を設定して、「OK」をクリックします。

続けて、梁を入力するときは「次へ」をクリックします。

メモ

- 指定できる部材は、柱、梁、スラブ、キャンティスラブ、段差スラブです。

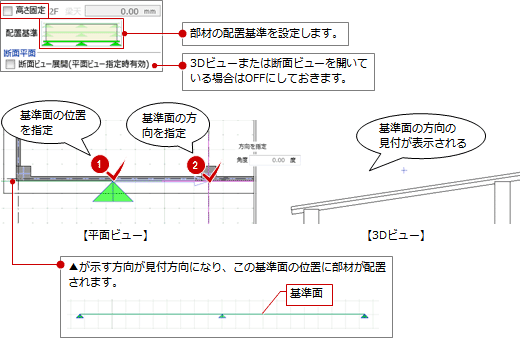

見付面で梁の取付位置を指定するにはM130410_hri_sec12

次図のようにある高さに梁を配置したい場合や、傾斜がある梁の場合などは、断面、展開または3Dビューで見付を指定して配置することができます。

- 3Dビューを開きます。

断面ビューで見付領域を指定したいときは、断面ビューを開きます。 - 入力モードを

「見付入力:線状」の

「見付入力:線状」の 「線分」に変更します。

「線分」に変更します。

(

の操作については、「入力モード」を参照)

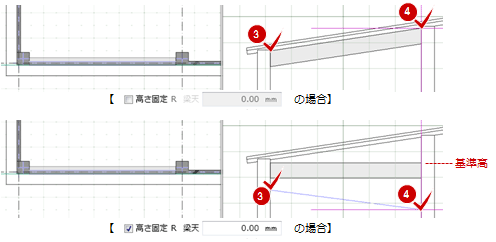

の操作については、「入力モード」を参照) - ここでは、勾配のある梁とするため、「高さ固定」のチェックをはずします。

- 「断面ビュー展開(平面ビュー指定時有効)」がOFFであることを確認します。

- 「配置基準」で梁の配置基準を設定します。

ここでは、壁面に沿って配置するため、面に変更します。 - 平面ビューで、断面の基準面の位置と方向をクリックします。

ここでは、壁面をクリックして、壁と平行となるように基準面の方向を指定します。

- 3Dビューで、梁の始点と終点をクリックします。

メモ

- 断面ビューを開いていない場合でも、「断面ビュー展開(平面ビュー指定時有効)」をONにして、基準面の位置を指定すると、この基準面の位置の断面ビューが開きます。

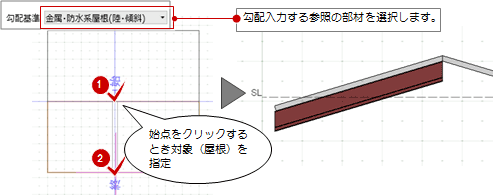

屋根の勾配に沿って梁を描くにはM130410_hri_sec14

入力されている屋根に沿って勾配の梁を描くには、入力モード 「勾配高さ参照」を使用します。

「勾配高さ参照」を使用します。

勾配のある梁やスラブに対して入力することもできます。

メモ

- 屋根面を横方向に入力すると傾きのある梁になります。

勾配のある梁を描くにはM130410_hri_sec07

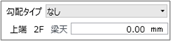

勾配を参照しないで直接勾配を設定して入力する方法です。入力モードが 「線分」

「線分」 「円弧」

「円弧」 「要素参照」

「要素参照」 「要素範囲参照」

「要素範囲参照」 「分割・平行」のときに勾配を設定できます。

「分割・平行」のときに勾配を設定できます。

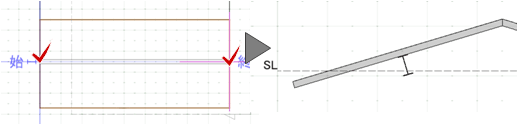

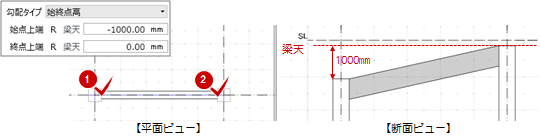

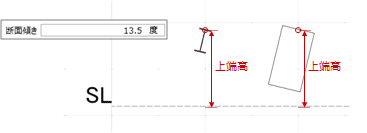

次図のように勾配のある梁を描きたいときは、「勾配タイプ」で「始終点高」を選びます。

メモ

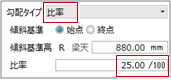

- 屋根の勾配がわかっている場合は、「勾配タイプ」で「比率」を選び、屋根の勾配比率を設定します。

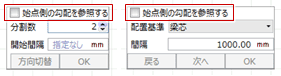

「分割・平行」のときは、「始点側の勾配を参照する」をOFFにします。

「分割・平行」のときは、「始点側の勾配を参照する」をOFFにします。

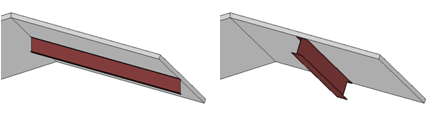

傾きのある梁を描くにはM130410_hri_sec15

断面形状が傾く梁を描くには、プロパティ「基本」タブにある「断面傾き」を設定します。

ハンチを付けるにはM130410_hri_sec08

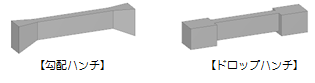

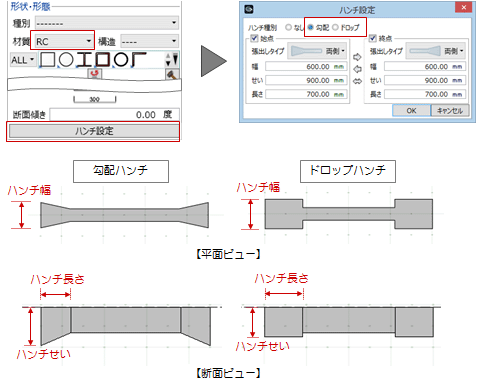

勾配ハンチ、ドロップハンチを付けるには、プロパティ「基本」タブの「材質」が「RC」「SRC」のとき、「ハンチ設定」で設定します(一部のシステム形状では設定不可)。

メモ

- 勾配ハンチ、ドロップハンチには、「フカシ」メニューの

「横フカシ」で梁にフカシを付けることはできません。

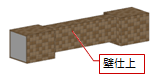

「横フカシ」で梁にフカシを付けることはできません。 - ハンチ付きの梁にも、壁仕上を貼ることが可能です。

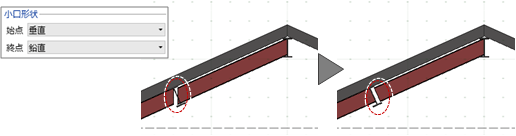

小口の形状を変更するにはM130410_hri_sec17

梁の小口形状を変更するには、プロパティ「Color・高」タブにある「小口形状」を設定します。

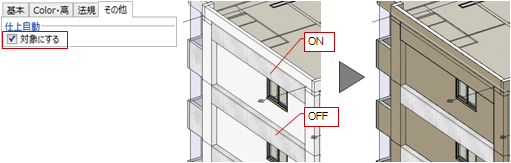

梁に仕上が配置されないようにするにはM130410_hri_sec16

仕上自動配置で、梁に仕上が配置されないようにしたい場合は、プロパティ「その他」タブにある「仕上自動」の「対象にする」をOFFにします。ONの場合は、仕上が自動配置されます。

メモ

- 梁に配置できる仕上は、外壁仕上と内壁仕上のみです。天井の梁型のときに、梁に天井仕上を廻すことはできません。

- 壁仕上の自動配置は、

「仕上仕様」の

「仕上仕様」の 「自動配置」、

「自動配置」、 「内部仕上自動配置」、

「内部仕上自動配置」、 「外部仕上自動配置」、

「外部仕上自動配置」、 「内壁仕上」の入力モード

「内壁仕上」の入力モード 「スペース内参照」で可能です。

「スペース内参照」で可能です。

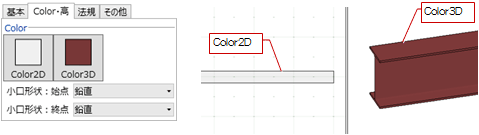

梁の表示状態を変更するにはM130410_hri_sec09

梁の色は、プロパティ「Color・高」タブで設定します。

メモ

- 「Color3D」で単色しか設定できない場合は、「GLOOBEのオプション(基本設定)」の「詳細質感・テクスチャの指定を有効にする」がONになっているかを確認してください。

(詳しくは、「オブジェクトの質感を細かく設定するには」を参照) - プロパティの内容をテンプレートに登録しておくと、他のプロジェクトでも同じ内容を使用できます。

(操作については、「テンプレート」を参照)

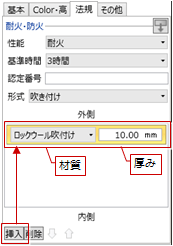

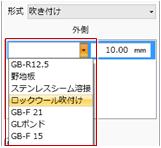

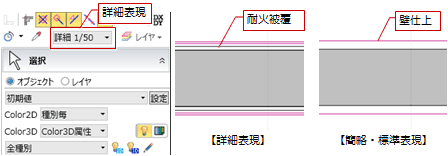

詳細図で耐火被覆を描くにはM130410_hri_sec10

- プロパティ「法規」タブで性能、基準時間、形式などを設定します。

- 「挿入」をクリックして、被覆層の数だけ追加します。

- 被覆層の材質と厚みを設定します。

- 梁を配置します。

メモ

- 被覆層の材質は直接入力できますが、現在開いているGLOOBEデータにおいて、すでに登録されている耐火被覆があると、その材質がリストに表示されます。

- 耐火被覆は、プロパティ「基本」タブの「材質」が「S」、表示設定が詳細表現のときに、平面ビューで確認できます。

なお、被覆線の描画の有無については、作図表現(仕上・被覆他)の「被覆・下地」タブで設定します。

サイズ・ハンドル編集によるオブジェクトの追従についてM130410_hri_sec13

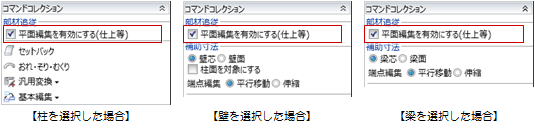

梁を選択すると、コマンドコレクションに「平面編集を有効にする(仕上等)」が表示されます。「平面編集を有効にする(仕上等)」がONのときに、梁のプロパティで幅を変更したり、ハンドル編集により梁を移動した場合、壁仕上が追従します。

梁のみを変更したい場合は、「平面編集を有効にする(仕上等)」をOFFにしてから編集します。

(詳しくは、「部材追従」を参照)