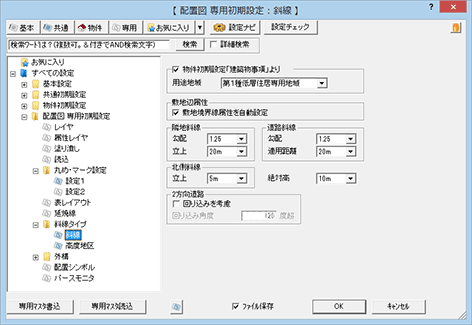

専用初期設定:斜線タイプ-斜線

敷地の用途地域、隣地斜線、道路斜線、北側斜線の規定を設定します。

用途地域を設定するA260140_sha_sec01

初期値は、「物件初期設定「建築物事項」より」がONで、隣地斜線、道路斜線、北側斜線の各規定の値には「用途地域」で設定されている用途地域の斜線規定がセットされています。

基本的には「用途地域」は変更せず、地域により各斜線の規定が異なる場合のみ、各値を変更します(下記:使用例 1 )。

例えば、敷地が複数の用途地域にわたる場合などは、図面を分けて作成する必要があります。このような場合は別図面にて、用途地域に変更して各斜線の規定を設定します(下記:使用例 2 )。

使用例1:「物件初期設定「建築物事項」より」をON、「用途地域」は変更しない

現在の用途地域の各斜線の規定をそのまま使用する場合、または第1種低層など同じ用途地域でも、地域により斜線の数値が異なる場合は、このように設定して現在の用途地域の斜線の規定のみを変更します。

使用例2:「用途地域」を変更する

別の用途地域の斜線の規定を取り込みたい場合は、用途地域を変更します。

このとき、この変更は物件初期設定の用途地域には反映されない旨の確認画面が表示されます。「OK」をクリックすると、「物件初期設定「建築物事項」より」がOFFになり、その用途地域の斜線の規定(初期値)が取り込まれます。必要に応じて、各設定を変更します。

使用例3:「物件初期設定「建築物事項」より」をOFFからONに変更する

「物件初期設定:性能・地域条件-建築物事項」で設定されている用途地域の斜線の規定(初期値)に戻したい場合は、ONにします。ONにすると、物件初期設定の用途地域に戻り、その用途地域の斜線の規定(初期値)が取り込まれます。

メモ

- 物件の用途地域は、「物件初期設定:性能・地域条件-建築物事項」の「用途地域」で設定します。配置図の専用初期設定の「用途地域」を変更しても、物件初期設定の用途地域には反映されません。

敷地境界線属性を自動設定するにはA260140_sha_sec02

方位マークと道路、建物区画より敷地境界線の属性を自動設定したいときは、「敷地境界線属性を自動設定する」をONにします。

ONのとき、敷地と方位の入力のタイミングで自動設定されます。手動で値を設定しているときは変更されます。手動で設定しているようなときはOFFにします。

| 敷地の入力 |

|

| 方位の入力 |

|

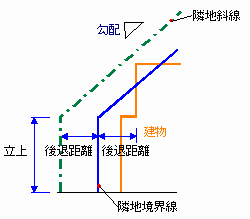

隣地斜線について設定するA260140_sha_sec03

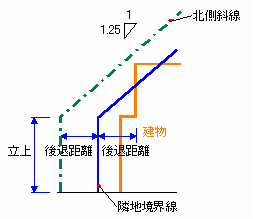

隣地斜線とは、20m(31m)を超える建築物の各部分の高さを、隣地境界線からの距離に比例して制限し、隣地からの斜めの線で建築可能範囲を規定するものです。

| 勾配 | 隣地斜線の勾配(1.25、2.5)を設定します。 | ||||

| 立上 | 隣地斜線の立上(20m、31m)を設定します。 | ||||

| システム | 用途地域によって、次のように勾配と立上を設定します。

|

メモ

- 隣地斜線の立上の開始高さは、隣地と敷地の高さによって次のように異なります。

●隣地が敷地より 1m 以上高いとき:敷地の高さ+(隣地と敷地の高低差から 1m 引いた分の 1/2 )

●それ以外のとき:敷地の高さ - 隣地が公園、広場、水面などに接する場合は、幅員の 1/2 だけ外側にあるものとみなすことができます。

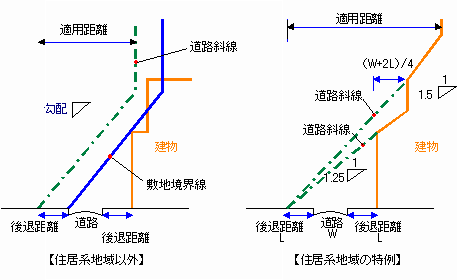

道路斜線について設定するA260140_sha_sec04

道路斜線とは、建築物の各部分の高さを、前面道路の反対側の境界線などからの距離に比例して制限し、道路からの斜めの線で建築可能範囲を規定するものです。

道路斜線は、前面道路の路面の中心高さより測られます。次図のように後退距離の緩和もあります。

| 勾配 | 道路斜線の勾配(1.25、1.5)を設定します。 |

| 適用距離 | 道路斜線の適用距離(20m、25m、30m、35m、40m、45m、50m)を設定します。 後退距離は、  「敷地」メニューの「敷地境界線」にある「個別設定」で変更できます。 「敷地」メニューの「敷地境界線」にある「個別設定」で変更できます。 |

メモ

- 道路斜線の開始高さは、前面道路と敷地の高さによって次のように異なります。

●前面道路が敷地より 1m 以上低いとき:前面道路の高さ+(前面道路と敷地の高低差から 1m 引いた分の 1/2 )

●それ以外のとき:前面道路の高さ - 用途地域によっては、2方道路・4方道路による緩和規定があります。

- 道路の反対側が公園や川の場合、それらを道路幅に含めることができます。

北側斜線について設定するA260140_sha_sec05

北側斜線とは、5m(10m)を超える建築物の各部分の高さを、隣地境界線などから真北方向の距離に比例して制限し、北側隣地からの斜めの線で建築可能範囲を規定するものです(第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域および第2種中高層住居専用地域、田園住居地域に限ります)。

| 立上 | 北側斜線の立上(5m、10m)を設定します。 | |||

用途地域によって、次のように立上を設定します。

|

メモ

- 北側斜線の立上の開始高さは、隣地と敷地の高さによって次のように異なります。

● 隣地が敷地より 1m 以上高いとき:敷地の高さ+(隣地と敷地の高低差から 1m 引いた分の 1/2 )

● それ以外のとき:敷地の高さ - 隣地が水面、線路敷などに接する場合は、幅員の 1/2 だけ外側にあるものとみなすことができます。

絶対高について設定するA260140_sha_sec06

最高高さの制限とは、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「田園住居地域」の場合、10m または 12m までと最高の高さを規定しています。

「絶対高」で最高高さ(10m、12m)を設定します。設定しないときは「なし」を選びます。

メモ

- 「絶対高」は、敷地の属性変更ダイアログの「斜線タイプ一覧」に連動します。

2方向道路の回り込みについて設定するA260140_sha_sec07

「2方向道路」では、道路境界線の角度が鈍角の場合、2方向道路の回り込みの角度を考慮するかどうかを設定します。

| 回り込みを考慮する | 2方向道路の回り込みの角度を指定し、回り込みの角度により「2Aかつ35mの範囲」の距離の基準を「回り込み角度」より判定する場合は、ONにします。 OFFの場合、2方向の道路がほぼ直線上になっているときは、下図「回り込み角度を超える場合」が適用されます。それ以外の場合は、下図「回り込み角度以下の場合」が適用されます。 |

| 回り込み角度 | 「2Aかつ35mの範囲」の距離の基準の判定となる回り込み角度を設定します。 |

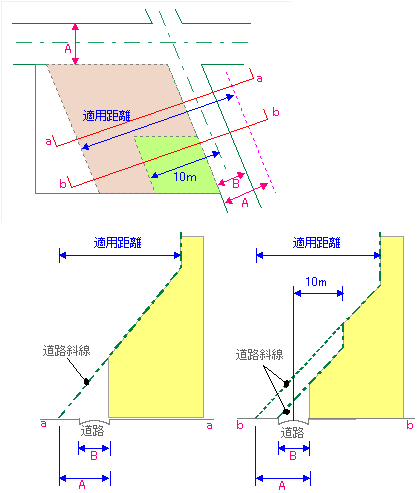

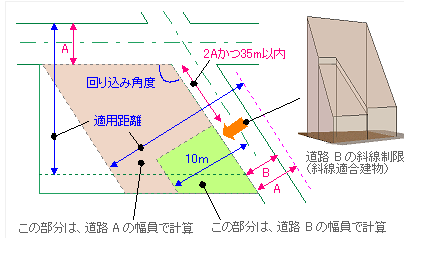

回り込み角度を超える場合

狭い道路(B)の道路斜線を考える場合に、

最大幅員道路(A)から狭い道路(B)の敷地辺に沿って「2Aかつ35mの範囲」+狭い道路の中央線から「10m」超える範囲

の部分を最大幅員道路(A)と仮定して道路斜線を作成します。

道路(B)も道路(A)の幅員(最大幅員)を持つものとして考えます。ただし、「2Aかつ35mの範囲」を超え、かつ狭い道路の中央線から「10m」以内の範囲は、狭い道路の斜線で作成されます。

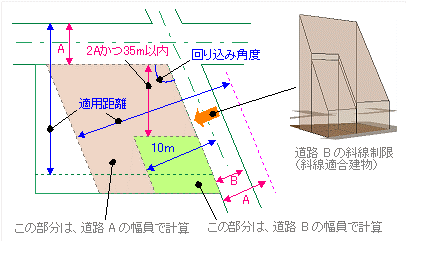

回り込み角度以下の場合

狭い道路(B)の道路斜線を考える場合に、

最大幅員道路(A)の敷地辺と平行な「2Aかつ35mの範囲」+狭い道路の中央線から「10m」超える範囲

の部分を最大幅員道路(A)と仮定して道路斜線を作成します。

道路(B)も道路(A)の幅員(最大幅員)を持つものとして考えます。ただし、「2Aかつ35mの範囲」を超え、かつ狭い道路の中央線から「10m」以内の範囲は、狭い道路の斜線で作成されます。

メモ

- 道路 B の a-a 、b-b の位置の道路斜線は、次図のようになります。