専用初期設定:高さ

外皮の計算に必要な高さを設定します。自動配置する各熱的境界データの高さの基準となります。

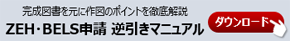

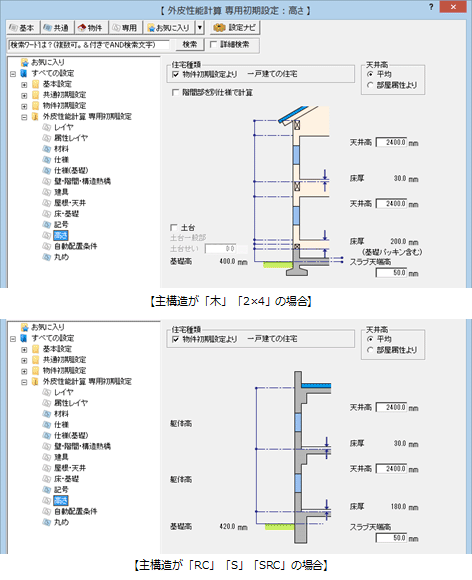

「物件初期設定:基準高さ情報」の「主構造」によって、表示される画面が異なります。

階間と基礎の高さを変更するには

| 住宅種類 | 計算対象の物件の住宅のタイプを選択します。

|

||||

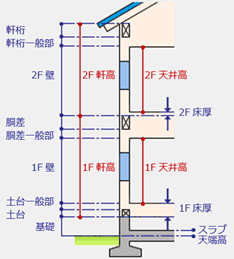

| 天井高 | 床から天井までの高さを設定します。 「天井高」は、軒桁一般部、壁、胴差一般部の高さの算出に使用されます。

|

||||

| 床厚 | 「物件初期設定:基準高さ情報」の「床厚」を取得します。なお、1階床厚には、土台せい、基礎パッキン厚を含みます。 「床厚」は、軒桁一般部、2階壁、胴差一般部、土台一般部の高さの算出に使用されます。 |

||||

| スラブ天端高 | GLから土間コンクリート上端までの高さを入力します。 基礎断熱工法で土間全面断熱の場合、基礎高さからスラブ天端高を引いた値が「熱的境界(基礎)」ダイアログの「外皮面積」にある「高さ」の初期値になります。 |

||||

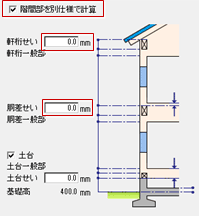

| 階間部を別仕様で計算 | 階間部を壁と同じ仕様でまとめて計算したいときは、「階間部を別仕様で計算」をOFFにします(初期値はOFF)。 軒桁・胴差の仕様を壁と異なる仕様で計算したいときは、「階間部を別仕様で計算」をONにして「軒桁せい」「胴差せい」を設定します。 なお、階間部の仕様は、「専用初期設定:壁・階間・構造熱橋」の「階間等」タブの「軒桁仕様」「胴差仕様」で設定します。 ※ ZERO 2015R1以前に作成したデータを開いた場合、「階間部を別仕様で計算」はONになります。  |

||||

| 軒桁せい | 「階間部を別仕様で計算」がONのとき、軒桁のせいを入力します。「熱的境界(軒桁)」ダイアログの「階間(軒桁)」にある「高さ」の初期値になります。 軒桁一般部と熱的境界仕様が同じ場合は、せいを「0」にしてまとめて一般部として計算します。 |

||||

| 胴差せい | 「階間部を別仕様で計算」がONのとき、胴差のせいを入力します。「熱的境界(胴差)」ダイアログの「階間(胴差)」にある「高さ」の初期値になります。 胴差一般部と熱的境界仕様が同じ場合は、せいを「0」にしてまとめて一般部として計算します。 |

||||

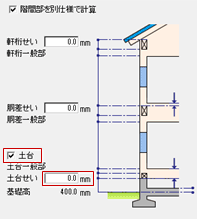

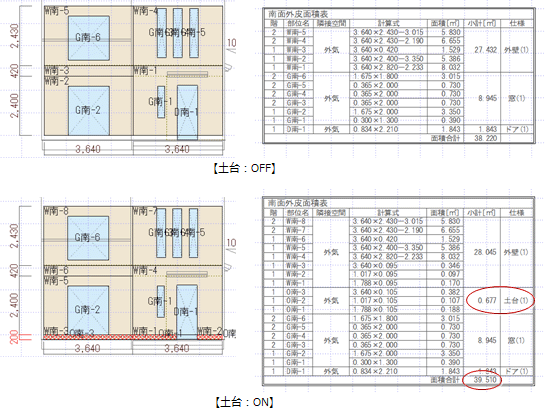

| 土台 | 土台の検討(土台の配置)が不要なときは、「土台」をOFFにします。 基礎断熱のとき、基礎の立ち上がり高が400mmを超えたときなど、土台の検討が必要なときは「土台」をONにして、「土台せい」を設定します。 土台の検討が必要か不要かは、評価機関にご確認ください。 ※ 土台の仕様は、「専用初期設定:壁・階間・構造熱橋」の「階間等」タブの「土台仕様」で設定します。   |

||||

| 土台せい | 「土台」がONのとき、土台のせいを入力します。「熱的境界(土台)」ダイアログの「階間(土台)」にある「高さ」の初期値になります。 土台一般部と熱的境界仕様が同じ場合は、せいを「0」にしてまとめて一般部として計算します。 |

メモ

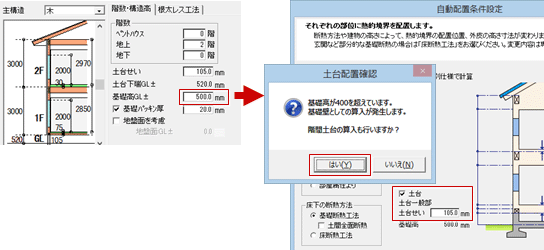

- 基礎高が400㎜を超えている場合

「専用初期設定:高さ」の「土台」がOFFでも、 「自動配置」をクリックすると次の確認画面が開きます。土台の検討(土台の配置)が必要なときは、「はい」をクリックして「土台」をONにします。土台を検討(土台を配置)しないときは「いいえ」をクリックします。

「自動配置」をクリックすると次の確認画面が開きます。土台の検討(土台の配置)が必要なときは、「はい」をクリックして「土台」をONにします。土台を検討(土台を配置)しないときは「いいえ」をクリックします。

土台の検討が必要か不要かは、評価機関にご確認ください。

熱的境界の高さについて

木造2階建ての場合、外皮面積を求めるための「高さ」は、次の値を参照します。

なお、軒桁・胴差・土台のせいを「0」にしている場合は、それぞれ一般部にまとめて計算されます。

| 熱的境界 | 参照する高さ | 備考 |

| 軒桁 | 軒桁せい | 「屋根断熱」の場合 |

| 軒桁一般部 | 2F軒高-2F床厚-2F天井高-軒桁せい | 「屋根断熱」の場合 |

| 2F壁 | 天井高+床厚 | |

| 胴差 | 胴差せい | |

| 胴差一般部 | 1F軒高-1F床厚-1F天井高-胴差せい | |

| 1F壁 | 天井高 | |

| 土台一般部 | 1F床厚-土台せい | |

| 土台 | 土台せい | |

| 基礎 | 基礎高-スラブ天端高 | 「基礎断熱工法」の「土間全面断熱」の場合 |