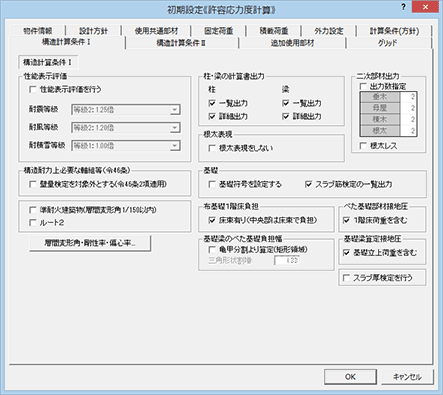

初期設定:構造計算条件Ⅰ

性能表示評価や令46条2項適用の有無、偏心率などの計算条件を設定します。

性能表示評価について設定するにはA630240_sj1_sec01

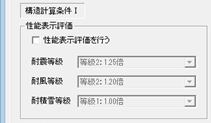

性能表示評価を行う場合は「性能表示評価を行う」をONにして、耐震、耐風、耐積雪の目標等級を設定します。

耐積雪等級は、「初期設定:外力設定」の「建設地域」が「多雪区域」の場合に設定できます。

メモ

- 「性能表示評価を行う」をOFFにしてデータを読み込んだ場合、「物件初期設定:性能・地域条件-目標等級」の【1.構造の安定】の等級は連動しません。

「性能表示評価を行う」がONの場合、データを読み込むと【1.構造の安定】の等級が連動します。

令46条について設定するにはA630240_sj1_sec02

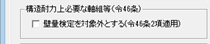

建築基準法施行令46条第2項(壁量計算の適用除外規定)を適用する場合は4号建築物でも構造計算が必要ですが、このとき壁量計算を対象外とすることができます。

このような場合に「壁量検定を対象外とする(令46条2項適用)」をONにすると、壁量計算による判定を行わずに構造計算を行います。

メモ

- 「壁量検定を対象外とする(令46条2項適用)」がOFFのとき、構造計算で「水平力に対する検定(令46条による壁量計算)」で判定がNGになると、以降の計算は行われません。

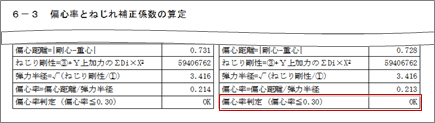

層間変形角・剛性率・偏心率について設定するにはA630240_sj1_sec03

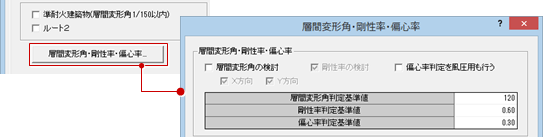

準耐火建築物(層間変形角1/150以内)

主要構造部を準耐火構造とした建築物(建築基準法施行令109条の2の2)の適用を受ける場合、「準耐火建築物(層間変形角1/150以内)」をONにします。このとき、「層間変形角判定基準値」を1/150以内として、層間変形角と剛性率を計算します。

ルート2

軒高9mを超え、または高さ13mを超える(かつ高さ31m以下の)木造建築物において、ルート2の計算(建築基準法施行令82条の6)を行う場合、「ルート2」をONにします。このとき、判定基準値が次を満たすように、層間変形角、剛性率、偏心率を計算します。

| 層間変形角判定基準値 | 1/120以内 |

| 剛性率判定基準値 | 0.6以上 |

| 偏心率判定基準値 | 0.15以下 |

層間変形角・剛性率・偏心率

「層間変形角・剛性率・偏心率」で、層間変形角と剛性率、偏心率の判定基準を設定します。

| 層間変形角の検討 剛性率の検討 |

通常、ルート1のときは検討不要のためOFFで構いませんが、混構造など「層間変形角と剛性率の検討」が必要になる場合は「層間変形角の検討」「剛性率の検討」をONにして、「X方向」「Y方向」で検討する方向をONにします。両方向ともOFFの場合、検討は行われません。 また、剛性率だけは検討しないときは、「剛性率の検討」をOFFにします。 |

| 偏心率判定を風圧用も行う | 偏心率判定は規定上、地震時のみの確認で構いませんが、安全のために風力時も検討する場合はONにします。偏心率とねじれ補正係数を算定するときに風圧も判定されます。 |

| 層間変形角判定基準値 剛性率判定基準値 偏心率判定基準値 |

判定の基準とする層間変形角、剛性率、偏心率を設定します。偏心率判定基準値は、地震用、風圧用ともに使用します。 |

メモ

- 「準耐火建築物(層間変形角1/150以内)」や「ルート2」をONにすると、構造計算の実行時に「層間変形角・剛性率・偏心率」の「層間変形角の検討」と「剛性率の検討」が自動的にONになり、判定基準値も調整されます。

- 混構造で「層間変形角の検討」「剛性率の検討」をONにした場合、構造によって計算書が異なります。

| Sと木の混構造 | 木造の計算書ではS造部分も一緒に検討します。S造部分の層間変形角は計算できないため、手書きで追加できるように計算書の該当部分は空欄になります。 |

| RCと木の混構造 | 木造の計算書ではRC造部分の検討は必要ないため、計算書の該当部分は省略されます。 |

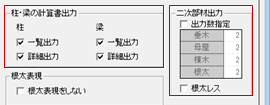

柱・梁・二次部材の計算書出力について設定するにはA630240_sj1_sec04

柱・梁の計算書出力

計算書の「柱の設計」「梁の設計」において、出力する形式にチェックを付けます。

| 柱 | 一覧出力 | 計算結果を一覧表にて、各階ごとに軸力と曲げとに分けて出力します。 |

| 詳細出力 | 属性の「詳細計算書出力」を「する」に設定している柱について、詳細な計算結果を出力します。 | |

| 梁 | 一覧出力 | 計算結果を一覧表にて、各階ごとに分けて出力します。 |

| 詳細出力 | 属性の「詳細計算書出力」を「する」に設定している梁について、詳細な計算結果を出力します。 |

二次部材出力

| 出力数指定 | 二次部材(垂木、母屋、棟木、根太)の計算書が多い場合に、出力する部材の数を設定したいときはONにします。このとき、検定比が大きい順に出力されます。 例えば、「垂木」が「2」の場合、計算対象の垂木が複数あっても、垂木は2つしか計算書に出力されません。 ※ 属性ダイアログで「計算書出力しない」の部材も対象になります。 |

| 根太レス | 根太レスの場合に、「各部の設計」ー「根太の設計」の計算書を出力しないときは、ONにします。 ※ ONのとき、「根太・荷重方向」ダイアログの「計算書出力」が「する」になっていても、計算書は出力されません。 |

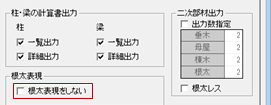

根太表現について設定するにはA630240_sj1_sec05

根太レス工法の場合は「根太表現をしない」をONにします。従来の根太工法の場合はOFFにします。

ONのとき、次のようになります。

| 根太・荷重方向 | 属性の「計算書出力」は「しない」が初期値となります。 ※ 入力済みの根太・荷重方向の「計算書出力」は変更されません。 |

| 計算書 | 「使用材料および許容応力度」から根太の項目が削除されます。 「柱壁伏図、断面図、床伏図」の床伏図の凡例内の「根太」は「床荷重方向」として表示されます。 |

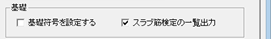

基礎符号・スラブ筋検定の出力について設定するにはA630240_sj1_sec06

| 基礎符号を設定する | 基礎の符号を任意に設定したい場合は、ONにします。このとき、布基礎、べた基礎、基礎梁の属性ダイアログの「基礎符号」を設定できるようになり、構造計算書の「基礎の設計」に反映されます。 OFFの場合は、基礎符号が自動で設定されます。 |

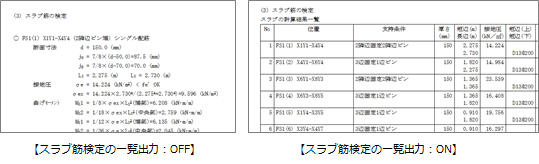

| スラブ筋検定の一覧出力 | 構造計算書「基礎の設計」-「べた基礎の検定」-「スラブ筋の検定」を一覧で出力したいときは、ONにします。 一覧ではなく、べた基礎ごとに詳細を出力するときは、OFFにします。  |

布基礎の場合の床荷重負担について設定するにはA630240_sj1_sec07

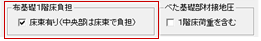

布基礎の場合に、1階床荷重負担幅の計算方法を選択します。

| 1階床荷重を床束(束石)で受ける場合 | 「床束有り(中央部は床束で負担)」をONにします。布基礎の1階床荷重負担幅は、基準グリッドの1/2で計算します。 |

| 床束を使わない場合 | 「床束有り(中央部は床束で負担)」をOFFにします。布基礎の1階床荷重負担幅は、根太(荷重)方向領域の短辺長さの1/2で計算します。 |

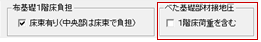

べた基礎の接地圧について設定するにはA630240_sj1_sec08

| スラブ筋、基礎梁の検定で接地圧に1階床荷重を含めない場合 | 「べた基礎部材接地圧」の「1階床荷重を含む」をOFFにします。接地圧は、べた基礎の平均荷重(均し荷重)のみで計算します。 |

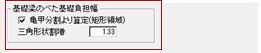

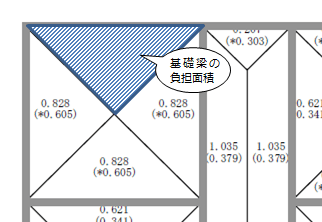

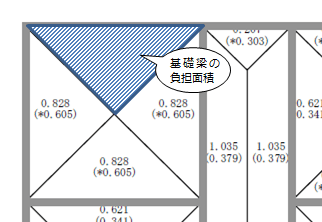

基礎梁の負担幅について設定するにはA630240_sj1_sec09

| べた基礎を亀甲で分割した面積で負担する場合 | 「基礎梁のべた基礎負担幅」の「亀甲分割より算定(矩形領域)」をONにします。矩形のべた基礎のみが対象です。この負担面積÷長さで求めた基礎梁負担幅を割り増しにするには「三角形状割増」に「1.01」以上の数値を入力します。 |

基礎梁の負担幅について設定するにはA630240_sj1_sec10

| べた基礎を亀甲で分割した面積で負担する場合 | 「基礎梁のべた基礎負担幅」の「亀甲分割より算定(矩形領域)」をONにします。矩形のべた基礎のみが対象です。この負担面積÷長さで求めた基礎梁負担幅を割り増しにするには「三角形状割増」に「1.01」以上の数値を入力します。 |

基礎梁の自重を含むにはA630240_sj1_sec11

| 基礎立上荷重を含む | 接地圧(σe)の均し荷重に基礎の立上り重量を含みます。 OFFのときは、負担軸力のみの均し荷重になります。また、計算書の「接地圧の検定」に「基礎梁検定用接地圧に立上荷重を含めない。」が表記されます。 |

スラブ筋の厚さを検定するにはA630240_sj1_sec12

| スラブ厚検定を行う | スラブ厚さの検定します。結果がNGのときは、計算書「スラブの検定」の計算結果一覧に、該当するスラブの厚さ欄に「NG」が表記されます。 基礎の個別計算でも、スラブ厚さの検定結果を確認できます。 |