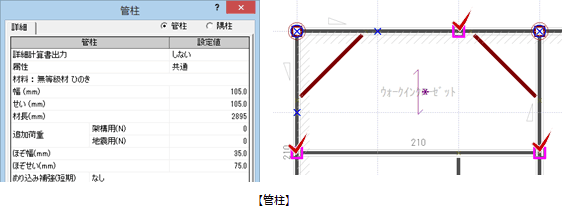

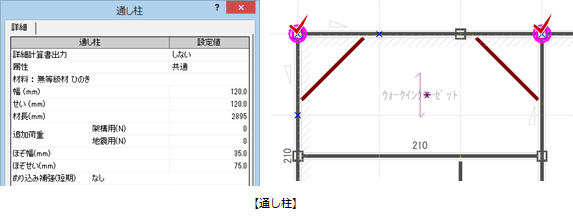

管柱/通し柱

構造上必要な管柱・通し柱を入力します。

管柱・通し柱を入力するA630450_hsr_sec01

「軸組」メニューから「管柱」または「通し柱」を選びます。

「軸組」メニューから「管柱」または「通し柱」を選びます。- 「管柱」ダイアログで柱サイズ、材料などを設定します。

- 柱の配置位置をクリックします。

メモ

- 通し柱は、次のように各階に入力してください。

・ 1~3階の通し柱は、1階~3階の同じ位置に入力します。

・ 1~2階の通し柱は、1階と2階の同じ位置に入力します。

・ 2~3階の通し柱は、2階と3階の同じ位置に入力します。

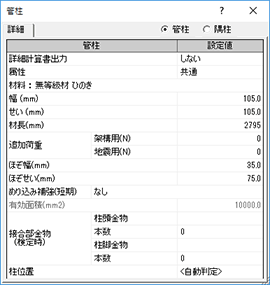

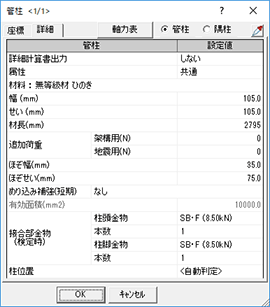

「管柱」「通し柱」ダイアログの機能A630450_hsr_sec02

【入力ダイアログ】 |

【属性変更ダイアログ】 |

| 軸力表 |

構造計算を実行し、軸力表のある柱のときのみ、このボタンが表示されます。柱の軸力表が表示され、指定した柱の軸力データが赤枠で囲まれます。 ※  「確認」メニューの「部材を指定して軸力表を参照」でも確認できます。 「確認」メニューの「部材を指定して軸力表を参照」でも確認できます。 |

|

| 管柱・隅柱 | 柱のタイプを切り替えます。管柱・隅柱による違いは、構造計算には影響しません。 | |

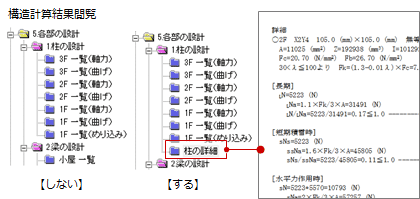

| 詳細計算書出力 | この柱の詳細計算書を作成するとき、「する」に変更します。「する」の場合、CAD画面の部材に「*」印が表示され、構造計算書「各部の設計」の「柱の設計」に柱の詳細計算書が出力されます。計算書を作成しないときは「しない」にします。 ※ 構造計算書に詳細計算書を出力するには、「初期設定:構造計算条件Ⅰ」の「柱・梁の計算書出力」の「詳細出力」がONである必要があります。  |

|

| 属性 | 部材の材料、幅、せいが「初期設定:使用共通部材」で設定されているものと同じかどうかを識別します。 | |

| 共通 | 「初期設定:使用共通部材」で設定されている材料、幅、せいと同じ場合は「共通」となります。 また、「材料」「幅」「せい」を初期値に戻したい場合、「共通」に変更します。「初期設定:使用共通部材」で設定されている値に戻ります。 |

|

| 個別 | 「材料」「幅」「せい」を変更すると「個別」になります。使用共通部材と異なることを示します。 | |

| 材料 | 基準強度マスタから使用する強度の木材を選択します。 | |

| 幅 せい |

柱の幅とせい設定します。 | |

| 材長 | 柱の材長を設定します。材長の初期値は、次のようになります。 ・ 1階(混構造時は2階)は、「軒高-土台のせい」となります。 ・ 2階・3階は、「軒高」となります。 |

|

| 追加荷重 | 柱に追加荷重があるときに使用します。 | |

| 架構用 | 架構用の追加荷重を入力します。 | |

| 地震用 | 地震用の追加荷重を入力します。 | |

| ほぞ幅 ほぞせい |

ほぞの幅とせいを入力します。めり込みの検討に使用します。 | |

| めり込み補強(短期) | めり込み防止の補強を選択します。短期のめり込みの検定で使用します。 土台と接する部分の面積を設定する場合は、「有効面積設定」を選び「有効面積」に入力します。 |

|

| 有効面積 | 土台と接する部分の有効面積を入力します。 この項目は、「めり込み補強(短期)」で「有効面積設定」を選んだときに設定します。 例えば、105㎜柱の場合、ほぞの面積を引いた有効面積=(105×105)-(35×75)=8400をセットします。 |

|

| 接合部金物(検定時) | 柱接合部で使用する金物、本数を設定します。 | |

| 柱脚金物 柱頭金物 |

「初期設定:計算条件(方針)」の「◆柱脚柱頭接合部の検討」で「検定計算」がON | |

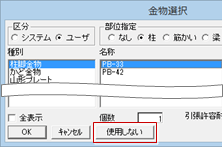

| 金物マスタから柱脚と柱頭に付ける金物を選びます。 ※ 金物を使用しないときは、「金物選択」ダイアログの「使用しない」をクリックします。  |

||

| 「初期設定:計算条件(方針)」の「◆柱脚柱頭接合部の検討」で「選定計算」がONのとき | ||

| 構造計算時に割り当てる柱脚柱頭接合部の金物を「金物判定用設定」をクリックして開く「金物判定用設定」ダイアログで割り当てます。 | ||

| 本数 | 柱脚と柱頭に取り付ける金物の本数を設定します。 | |

| 柱位置 |

柱の位置が「中柱」か「出隅柱」を選択します。自動で設定して良い場合は、「<自動判定>」のままにします。 柱の位置によって、柱脚柱頭の引張耐力の検討で使用するBiの柱脚の値が変わります。 |

|

| 中柱 | Biの柱脚を「0.5」で計算します。 | |

| 出隅柱 | Biの柱脚を「0.8」で計算します。 | |

| 計算書 | 現在開いている柱の詳細計算書を表示します。 このダイアログの「詳細計算書出力」が「する」(「初期設定:構造計算条件Ⅰ」の「柱・梁の計算書出力」の「詳細出力」がONである必要があります)、または「構造計算」ダイアログの「確認用に柱・梁詳細計算書を作成する」がONのときに、属性変更ダイアログに表示されます。 |

|