準耐力壁等自動配置

壁と建具のデータを参照して、準耐力壁等(準耐力壁および腰壁等)を配置します。

(準耐力壁等については、「準耐力壁等の条件と分類について」を参照)

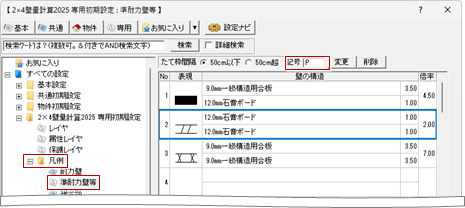

準耐力壁等の自動配置条件は、「専用初期設定:自動条件-準耐力壁等」で設定します。

準耐力壁等を自動配置するA584510_jjd_sec01

「基準法モード」の

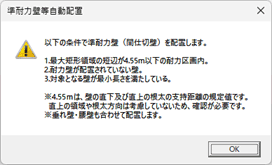

「基準法モード」の 「耐力壁」メニューから「準耐力壁等自動配置」をクリックします。

「耐力壁」メニューから「準耐力壁等自動配置」をクリックします。- 確認画面で「OK」をクリックします。

- 確認画面に表示された条件で、準耐力壁が自動配置されます。

メモ

-

準耐力壁等の基準法への算入については、各階・各方向の地震力必要壁量の1/2未満の範囲内で任意に算入することができます。

準耐力壁等壁量が1/2未満であるかは、「準耐力壁等割合確認表」コマンドで確認・明示してください。2025年4月法改正については、詳しくはこちらを参照してください。 -

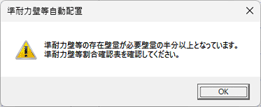

準耐力壁等の存在壁量が地震力必要壁量の1/2以上の場合にメッセージを表示します。

「準耐力壁等の存在壁量が必要壁量の半分以上となっています。準耐力壁等割合確認表を確認してください。」

「OK」クリック後に、準耐力壁等の割合を調整してください。

- 準耐力壁等の属性ダイアログの「基準法に算入」はONとして配置されます。

※ 「性能表示モード」で

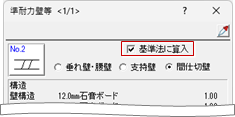

「性能表示モード」で 「属性変更」から配置済みの準耐力壁等クリックし、「基準法に算入」チェックのON/OFFを確認できます。

「属性変更」から配置済みの準耐力壁等クリックし、「基準法に算入」チェックのON/OFFを確認できます。

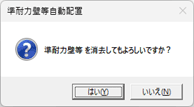

- 既に準耐力壁等の入力がある場合は、下記のメッセージが表示されます。

は い:既存の準耐力壁等を全て削除して自動配置を行います。

いいえ:準耐力壁等自動配置を行わずコマンドをキャンセルします。

- 準耐力壁等は存在壁量に算入し、

「性能表示モード」の「柱接合部判定(簡易計算法)」では算入しません。簡易計算法においては、「専用初期設定:自動配置条件-耐力壁」に設定されている仕様で垂れ壁・腰壁の倍率を算入します。

「性能表示モード」の「柱接合部判定(簡易計算法)」では算入しません。簡易計算法においては、「専用初期設定:自動配置条件-耐力壁」に設定されている仕様で垂れ壁・腰壁の倍率を算入します。 - 開口部の垂れ腰の準耐力壁は、「専用初期設定:自動条件-準耐力壁等」の設定で内部外部同じ仕様で配置されます。耐力壁の仕様に合わせて変更をする必要があります。

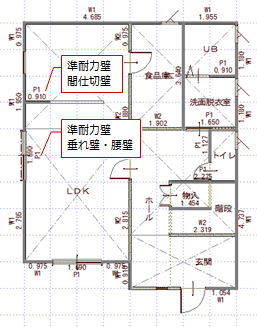

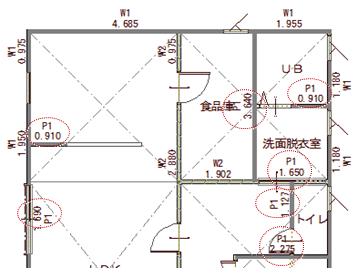

準耐力壁等の表記

| P1、P2などの記号 | 「P」は「専用初期設定:凡例-準耐力壁等」の「記号」で設定した記号です。 |

準耐力壁等の自動配置条件について

「基準法モード」の

「基準法モード」の 「耐力壁」メニュー「準耐力壁等自動配置」では、下記の条件に沿って準耐力壁等を自動配置します。

「耐力壁」メニュー「準耐力壁等自動配置」では、下記の条件に沿って準耐力壁等を自動配置します。

準耐力壁等の条件として、基礎や土台が準耐力壁等の下にあるかどうかの自動判定はおこなっていません。開口部には垂れ壁・腰壁を自動配置し、それ以外の内周部には間仕切壁を配置します。変更する場合には、設計者で判断して「属性変更」から「垂れ壁・腰壁」「支持壁」「間仕切壁」を選択してください。

(準耐力壁等の条件については、「準耐力壁等の条件と分類について」を参照してください)

| 判定 | 配置条件 | 補足等 |

| 開口部の判定 | 開口部には、開口サイズを自動取得し垂れ壁・腰壁タイプの準耐力壁等を配置します。ただし、「垂れ壁・腰壁としてみなせない例」を除きます。 ※自動取得する開口部のたれ高・腰高については、こちらを確認してください。 |

開口サイズが900㎜未満の場合には準耐力壁等を自動配置しません。 |

| 開口部以外の壁には、壁幅900mm以上の場合に間仕切壁タイプを自動配置します。 | 開口部以外の壁には垂れ壁・腰壁・支持壁タイプは自動配置されません。 | |

| 壁高さの判定 | 開口部に自動配置される準耐力壁等(垂れ壁・腰壁)の高さは、360㎜以下であっても自動配置します。360㎜以下の場合には0㎜として計算する為、存在壁量へは算入されません。 | 垂れ壁・腰壁タイプの準耐力壁等は、高さ360㎜以上が存在壁量に算入される条件となります。 |

| 垂れ壁と腰壁の高さの合計が、横架材間内法寸法(物件初期設定の「階高」)の80%未満の場合、脚長さ900㎜~の準耐力壁等を自動配置します。 | 脚長さ2000㎜以上は存在壁量に算入しません。 例:80%未満の場合には、脚長さ2100㎜の垂れ壁・腰壁は配置されますが、壁倍率は「判定NG」となり壁倍率は存在壁量に算入しません。 |

|

| 垂れ壁と腰壁の高さの合計が、横架材間内法寸法(物件初期設定の「階高」)の80%以上の場合、脚長さ900㎜~の準耐力壁等を自動配置します。 | 脚長さ2000㎜以上も存在壁量に算入します。 例:80%以上の場合には、脚長さ2100㎜の垂れ壁・腰壁は配置され、壁倍率は存在壁量には算入します。 |

|

| 両側に取り付く耐力壁の判定 | 垂れ壁・腰壁に使用されている面材仕様と同じ面材仕様が両側の耐力壁にあるかを判定し、ある場合に自動配置します。 | 壁構造が2つある場合はそれぞれで判定をして、有効な仕様だけ倍率として算入されます。詳しくは「準耐力壁等の左右の接続判断について」を確認してください。 |

メモ

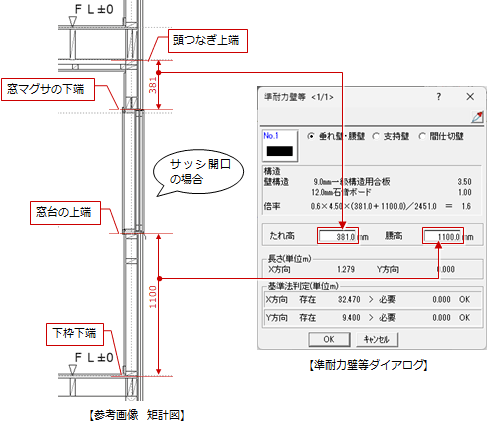

- 「準耐力壁等自動配置」で配置される「垂れ壁・腰壁」の高さの自動取得について

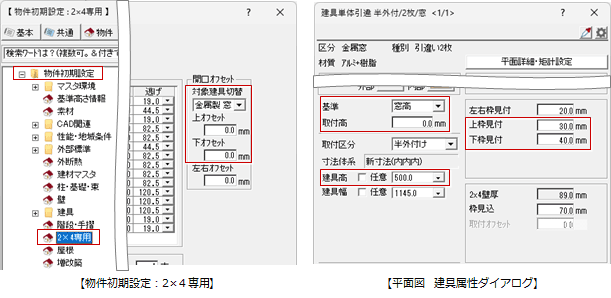

「たれ高」:頭つなぎ上端~窓マグサの下端

「腰 高」:窓台上端~下枠下端

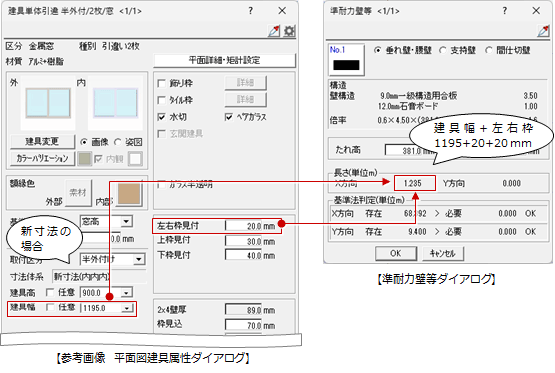

窓台と窓マグサの高さは、「物件初期設定:2×4専用」の上下オフセットを考慮します。 - 「準耐力壁等自動配置」で配置される「垂れ壁・腰壁」の「開口幅」の自動取得について

「開口幅」:サッシの場合平面図の建具属性の建具幅+左右オフセット(新寸法の場合は左右枠見付を付加)

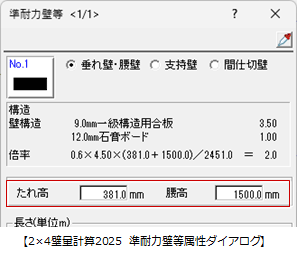

「準耐力壁等自動配置」で開口部に配置される「垂れ壁・腰壁」の「たれ高」「腰高」計算例について

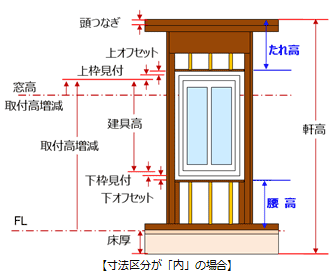

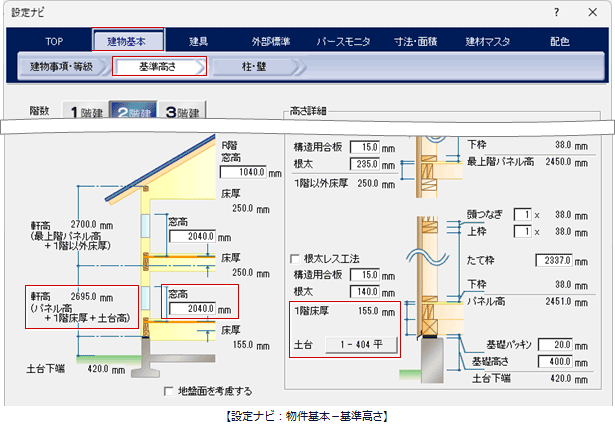

例えば、下図のような金属窓の位置に設定される準耐力壁等の「たれ高」「腰高」は次のように算出されます。

| たれ高 | 軒高-床厚(1階は土台を含む)-窓高(FL基準の戸の場合は建具高) -取付高増減-上枠見付-上オフセット |

| =2695-244-2040-0-30-0= 381 | |

| 腰高 | 窓高-建具高+取付高増減-下枠見付-下オフセット |

| =2040-500+0-40-0= 1500 |

|

|

|

|

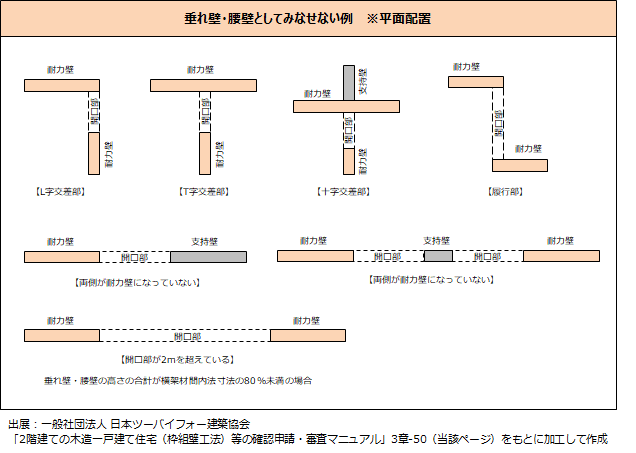

垂れ壁・腰壁としてみなせない例

(出展:一般社団法人 日本ツーバイフォー建築協会「2階建ての木造一戸建て住宅(枠組壁工法)等の確認申請・審査マニュアル」をもとに加工して作成)