ボリューム解析

ボリューム解析

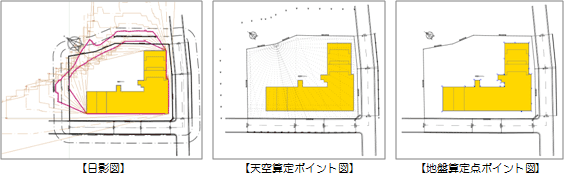

建築基準法の斜線、天空率、日影などの高さ規制に関する図面・表を配置します。

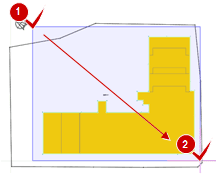

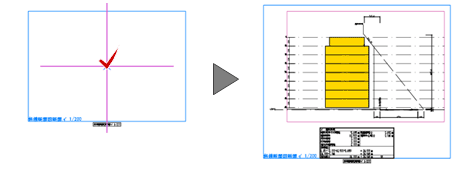

配置図を配置するM510470_vlm_sec01

「ボリューム解析」メニューの

「ボリューム解析」メニューの 「配置図」を使用します。

「配置図」を使用します。

選択するテンプレートによって異なる種類の図面を作図できます。

操作については、「平面図を配置する」「リストから図面を選ぶには」を参照してください。

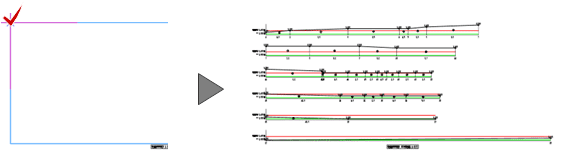

断面図を配置するM510470_vlm_sec13

「ボリューム解析」メニューの

「ボリューム解析」メニューの 「断面図」を使用します。

「断面図」を使用します。

操作については、「断面図を配置する」「リストから図面を選ぶには」を参照してください。

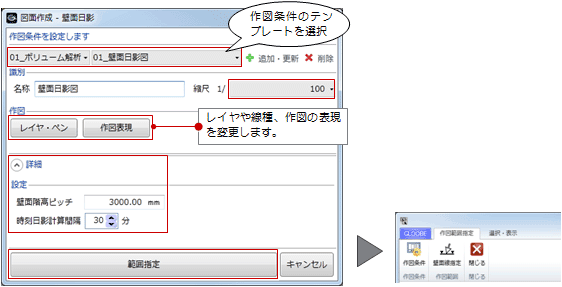

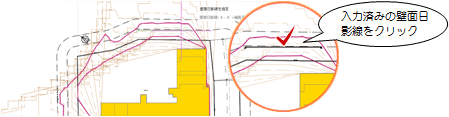

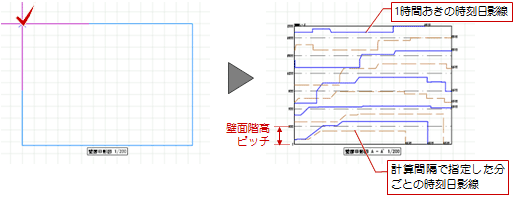

壁面日影図を配置するM510470_vlm_sec02

図面作成前に、モデルに壁面日影線を入力しておく必要があります。

「ボリューム解析」メニューから

「ボリューム解析」メニューから 「壁面日影図」を選びます。

「壁面日影図」を選びます。- テンプレートから作図条件を選びます。

(作図条件のテンプレート登録については、「作図条件のテンプレートを作成するには」を参照) - 「縮尺」を設定します。

- 作図する条件を変更する場合は、「レイヤ・ペン」「作図表現」をクリックします。

- 「詳細」をクリックして、壁面階高ピッチと時刻日影計算間隔を設定します。

- 「範囲指定」をクリックします。

「範囲指定」ウィンドウが開きます。

- 壁面日影線をクリックします。

- 図面の配置位置をクリックします。

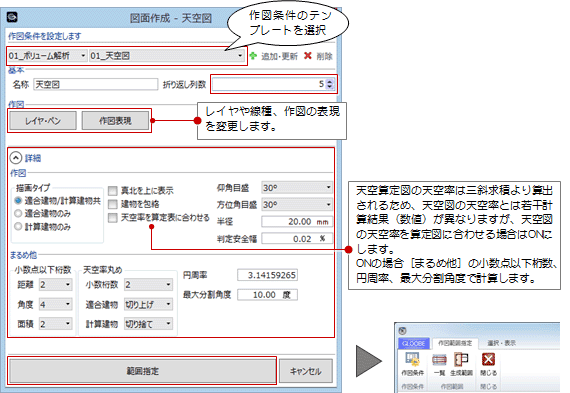

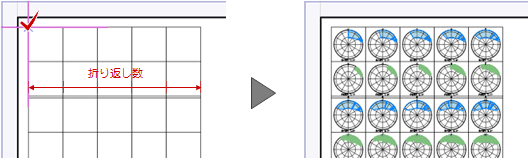

天空図を配置するM510470_vlm_sec03

「ボリューム解析」メニューから

「ボリューム解析」メニューから 「天空図」を選びます。

「天空図」を選びます。- テンプレートから作図条件を選びます。

(作図条件のテンプレート登録については、「作図条件のテンプレートを作成するには」を参照) - 「折り返し列数」で、天空率を横方向にいくつ配置するかを設定します。

ここで入力した数を超えたら、次の行に折り返します。 - 作図する条件を変更する場合は、「レイヤ・ペン」「作図表現」をクリックします。

- 「詳細」をクリックして、各設定を確認または変更します。

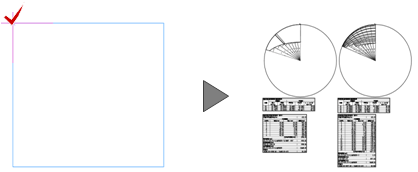

(詳しくは、「天空図の作図条件を変更するには」を参照) - 「範囲指定」をクリックします。

「範囲指定」ウィンドウが開きます。

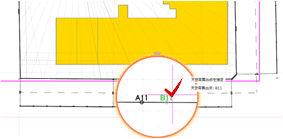

- 入力モードが

「矩形範囲」であることを確認します。

「矩形範囲」であることを確認します。

(

の操作については、「入力モード」を参照)

の操作については、「入力モード」を参照) - 作図する算出点がすべて含まれるように範囲を指定します。

- 図面の配置位置をクリックします。

メモ

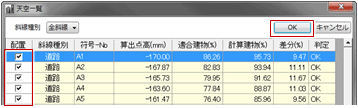

- 「範囲指定」ウィンドウで、

「一覧」をクリックして、天空一覧から作図する算出点を選択することもできます。

「一覧」をクリックして、天空一覧から作図する算出点を選択することもできます。

天空算定図を配置するM510470_vlm_sec04

「ボリューム解析」メニューから

「ボリューム解析」メニューから 「天空算定図」を選びます。

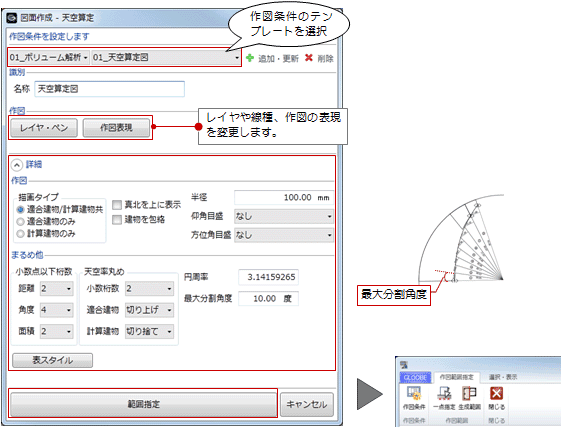

「天空算定図」を選びます。- テンプレートから作図条件を選びます。

(作図条件のテンプレート登録については、「作図条件のテンプレートを作成するには」を参照) - 作図する条件を変更する場合は、「レイヤ・ペン」「作図表現」をクリックします。

- 「詳細」をクリックして、各設定を確認または変更します。

(詳しくは、「天空図の作図条件を変更するには」を参照、

「表スタイル」については、「面積表の表記・サイズ・スタイルについて」を参照) - 「範囲指定」をクリックします。

「範囲指定」ウィンドウが開きます。

- 作図する算出点をクリックします。

- 図面の配置位置をクリックします。

メモ

- 「範囲指定」ウィンドウで、

「生成範囲」をクリックして、複数の算出点を範囲指定することもできます。

「生成範囲」をクリックして、複数の算出点を範囲指定することもできます。

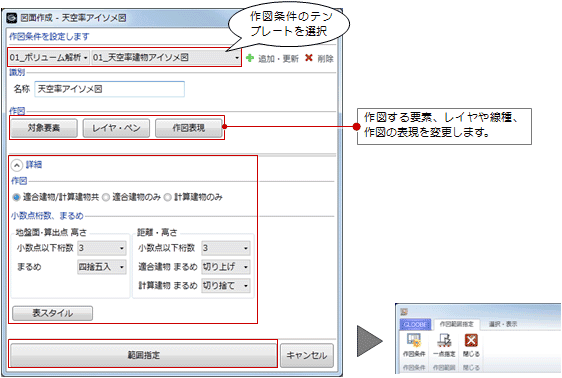

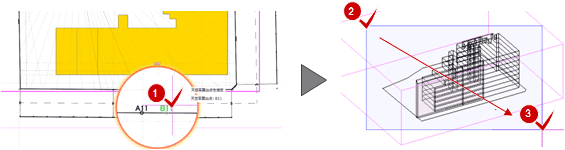

天空率アイソメ図を配置するM510470_vlm_sec05

「ボリューム解析」メニューから

「ボリューム解析」メニューから 「天空率アイソメ図」を選びます。

「天空率アイソメ図」を選びます。- テンプレートから作図条件を選びます。

(作図条件のテンプレート登録については、「作図条件のテンプレートを作成するには」を参照) - 作図する条件を変更する場合は、「対象要素」「レイヤ・ペン」「作図表現」をクリックします。

- 「詳細」をクリックして、各設定を確認または変更します。

(「表スタイル」については、「面積表の表記・サイズ・スタイルについて」を参照) - 「範囲指定」をクリックします。

「範囲指定」ウィンドウが開きます。

- 作図する算出点をクリックします。

その算出点に対する適合建物と計算建物が作成されるので、用紙にレイアウトする範囲を指定します。

- 図面の配置位置をクリックします。

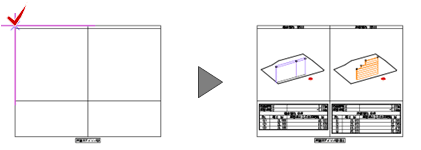

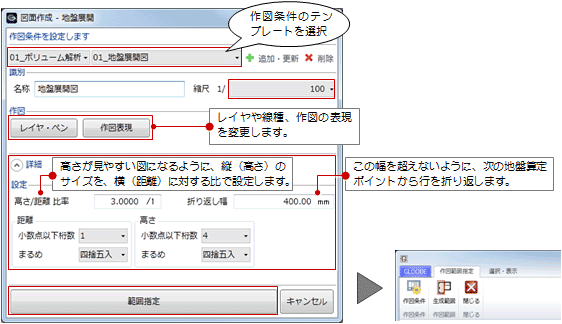

地盤展開図を配置するM510470_vlm_sec06

「ボリューム解析」メニューから

「ボリューム解析」メニューから_70.png) 「地盤展開図」を選びます。

「地盤展開図」を選びます。- テンプレートから作図条件を選びます。

(作図条件のテンプレート登録については、「作図条件のテンプレートを作成するには」を参照) - 「縮尺」を設定します。

- 作図する条件を変更する場合は、「レイヤ・ペン」「作図表現」をクリックします。

- 「詳細」をクリックして、各設定を確認または変更します。

- 「範囲指定」をクリックします。

「範囲指定」ウィンドウが開きます。

- 入力モードが

「矩形範囲」であることを確認します。

「矩形範囲」であることを確認します。

(

の操作については、「入力モード」を参照)

の操作については、「入力モード」を参照) - 地盤算定ポイントがすべて含まれるように範囲を指定します。

- 図面の配置位置をクリックします。

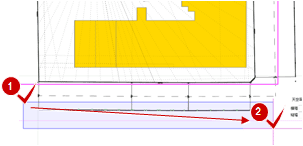

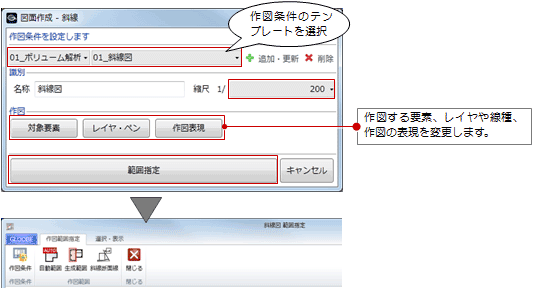

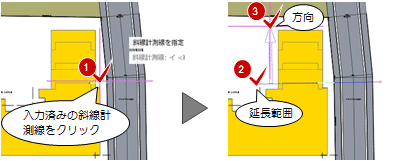

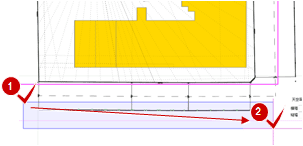

斜線図を配置するM510470_vlm_sec07

図面作成前に、モデルに斜線計測線を入力しておく必要があります。

「ボリューム解析」メニューから

「ボリューム解析」メニューから 「斜線図」を選びます。

「斜線図」を選びます。- テンプレートから作図条件を選びます。

(作図条件のテンプレート登録については、「作図条件のテンプレートを作成するには」を参照) - 「縮尺」を設定します。

- 作図する条件を変更する場合は、「対象要素」「レイヤ・ペン」「作図表現」をクリックします。

- 「範囲指定」をクリックします。

「範囲指定」ウィンドウが開きます。

- 斜線計測線をクリックし、続いて断面を描画する範囲と方向をクリックします。

斜線断面図が作成されます。

「生成範囲」をクリックして、用紙にレイアウトする範囲を指定します。

「生成範囲」をクリックして、用紙にレイアウトする範囲を指定します。_70.png) 「閉じる」をクリックします。

「閉じる」をクリックします。- 図面の配置位置をクリックします。

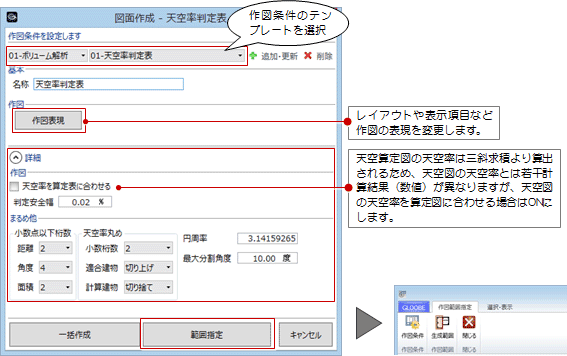

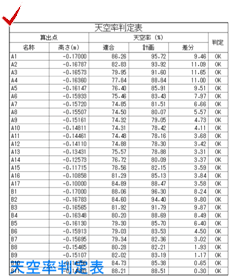

天空率判定表を配置するM510470_vlm_sec12

「ボリューム解析」メニューから

「ボリューム解析」メニューから 「天空率判定表」を選びます。

「天空率判定表」を選びます。- テンプレートから作図条件を選びます。

(作図条件のテンプレート登録については、「作図条件のテンプレートを作成するには」を参照) - 「縮尺」を設定します。

- 作図する条件を変更する場合は、「作図表現」をクリックします。

- 「詳細」をクリックして、各設定を確認または変更します。

- 「範囲指定」をクリックします。

「範囲指定」ウィンドウが開きます。

- 入力モードが

「矩形範囲」であることを確認します。

「矩形範囲」であることを確認します。

(

の操作については、「入力モード」を参照)

の操作については、「入力モード」を参照) - 判定表を作成する算出点がすべて含まれるように範囲を指定します。

- 表の配置位置をクリックします。

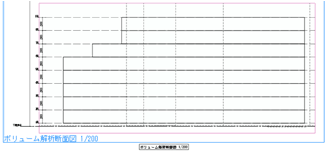

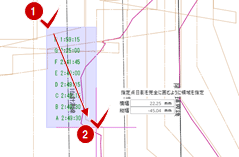

指定点バーチャートを配置するM510470_vlm_sec08

「配置図」でボリューム解析配置図または日影図を作成した後に操作します。

「配置図」でボリューム解析配置図または日影図を作成した後に操作します。

「ボリューム解析」メニューから

「ボリューム解析」メニューから 「指定点バーチャート」を選びます。

「指定点バーチャート」を選びます。- 入力モードが

「矩形範囲」であることを確認します。

「矩形範囲」であることを確認します。

(

の操作については、「入力モード」を参照)

の操作については、「入力モード」を参照) - ボリューム解析配置図上で、指定点日影の計測点をすべて囲むように範囲を指定します。

- タイトルや棒グラフ色を確認または変更します。

- 配置位置をクリックします。

メモ

- 「表スタイル」については、「面積表の表記・サイズ・スタイルについて」を参照してください。

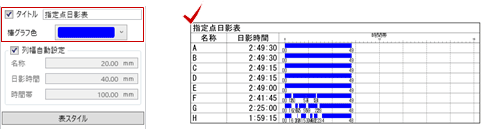

日影条件表を配置するM510470_vlm_sec09

「ボリューム解析」メニューから

「ボリューム解析」メニューから 「日影条件表」を選びます。

「日影条件表」を選びます。- ダイアログの内容を確認して、「OK」をクリックします。

- 表の配置位置をクリックします。

メモ

- 「表スタイル」については、「面積表の表記・サイズ・スタイルについて」を参照してください。

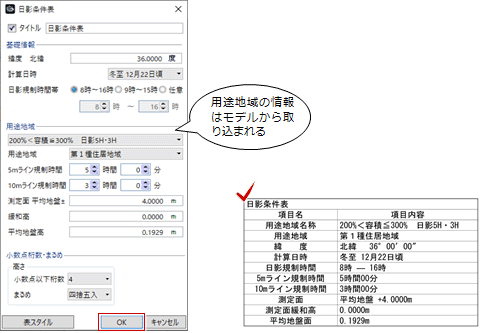

日影倍率表を配置するM510470_vlm_sec10

「ボリューム解析」メニューから

「ボリューム解析」メニューから 「日影倍率表」を選びます。

「日影倍率表」を選びます。- タイトルや表形式などを確認して、「OK」をクリックします。

- 表の配置位置をクリックします。

メモ

- 「表スタイル」については、「面積表の表記・サイズ・スタイルについて」を参照してください。

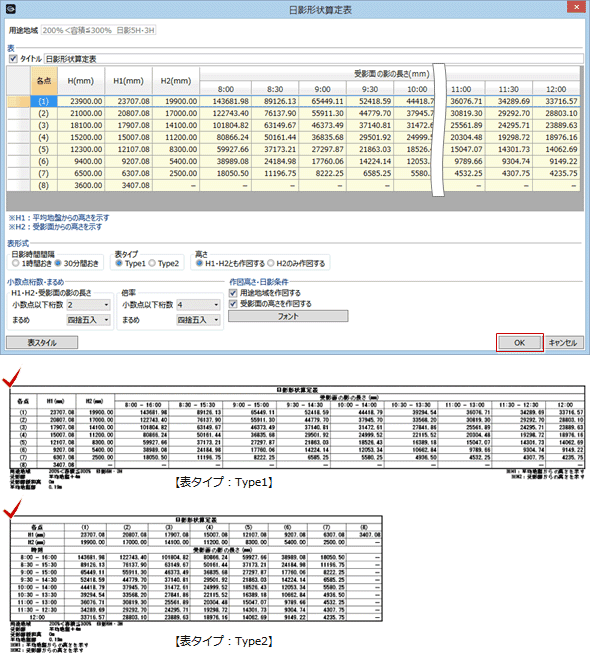

日影形状算定表を配置するM510470_vlm_sec14

「配置図」で作成したボリューム解析配置図に、建物高さ符号が作図されている必要があります。

「配置図」で作成したボリューム解析配置図に、建物高さ符号が作図されている必要があります。

(建物高さ符号の作図については、「計算建物や建物高さ符号の表現を変更するには」を参照)

また、ボリューム解析配置図の敷地境界・地盤は、「平均地盤」で作図されている必要があります。

(敷地境界・地盤の表示種別については、「敷地境界・地盤の表現を変更するには」を参照)

「ボリューム解析」メニューから

「ボリューム解析」メニューから 「日影形状算定表」を選びます。

「日影形状算定表」を選びます。- 建物高さ符号が作図されているボリューム解析配置図をクリックします。

- タイトルや表形式などを確認して、「OK」をクリックします。

- 表の配置位置をクリックします。

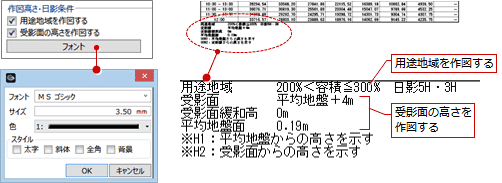

メモ

- 「受影面の影の長さ」は、「建物高さ×日影倍率」で計算されます。

- 表の下に、用途地域や高さに関する注記がテキストデータとして配置されます。注記の作図条件やフォントは、「日影形状算定表」ダイアログの「作図高さ・日影条件」で設定できます。

なお、H1・H2(または H)についての注記は必ず作図されます。

- 「表スタイル」については、「面積表の表記・サイズ・スタイルについて」を参照してください。

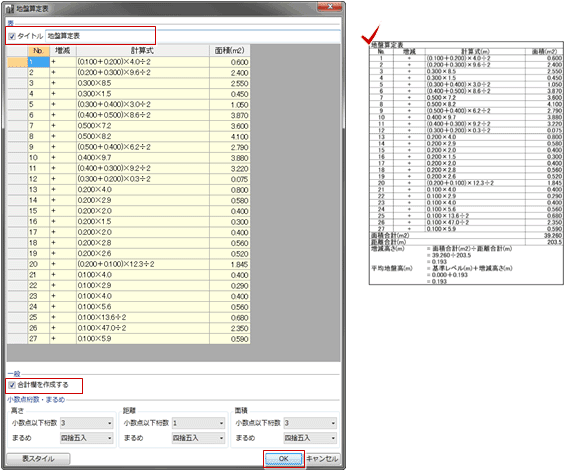

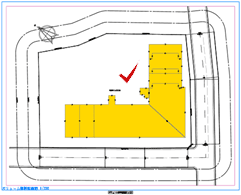

地盤算定表を配置するM510470_vlm_sec11

_70.png) 「地盤展開図」で地盤展開図を作成した後に操作します。

「地盤展開図」で地盤展開図を作成した後に操作します。

「ボリューム解析」メニューから

「ボリューム解析」メニューから 「地盤算定表」を選びます。

「地盤算定表」を選びます。- 入力モードが

「矩形範囲」であることを確認します。

「矩形範囲」であることを確認します。

(

の操作については、「入力モード」を参照)

の操作については、「入力モード」を参照) - 地盤展開図をすべて囲むように範囲を指定します。

- タイトルや表形式などを確認して、「OK」をクリックします。

- 表の配置位置をクリックします。

メモ

- 「表スタイル」については、「面積表の表記・サイズ・スタイルについて」を参照してください。

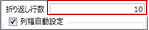

- 表を配置するときに「折り返し行数」を設定しておくと、その行数を超えたら次の列に折り返します。

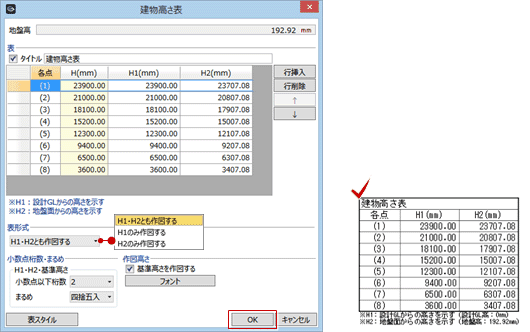

建物高さ表を配置するM510470_vlm_sec15

「配置図」で作成したボリューム解析配置図に、建物高さ符号が作図されている必要があります。

「配置図」で作成したボリューム解析配置図に、建物高さ符号が作図されている必要があります。

(建物高さ符号の作図については、「計算建物や建物高さ符号の表現を変更するには」を参照)

「ボリューム解析」メニューから

「ボリューム解析」メニューから 「建物高さ表」を選びます。

「建物高さ表」を選びます。- 建物高さ符号が作図されているボリューム解析配置図をクリックします。

- タイトルや表形式などを確認して、「OK」をクリックします。

- 表の配置位置をクリックします。

メモ

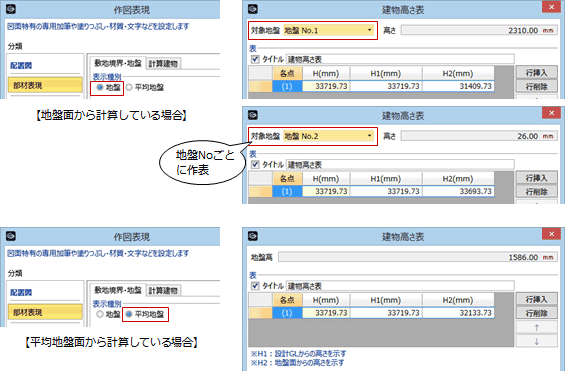

- 高低差が3mを超えるため地盤面を分割している場合、建物高さ符号を地盤面と平均地盤面のどちらで計算しているかによって建物の高さが変わります。

(ボリューム解析配置図の地盤面の表示については、「敷地境界・地盤の表現を変更するには」を参照)

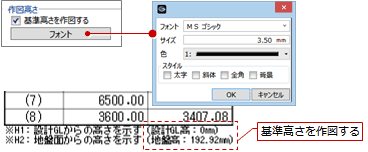

- 表の下に、高さに関する注記がテキストデータとして配置されます。注記の作図条件やフォントは、「建物高さ表」ダイアログの「作図高さ」で設定できます。

なお、H1・H2についての注記は必ず作図されます。

- 「表スタイル」については、「面積表の表記・サイズ・スタイルについて」を参照してください。